From:ななころ

お気に入りのカフェより

◆今年は難易度上昇

先日の日曜日は令和3年度の宅地建物取引士の試験がありました。

このブログを読んでくださっている方の中にも、受験された方がいるのではないでしょうか!?

試験はどうだったでしょうか?

今年は24万人が受験を申込みしたそうです。

宅建の合格率はおおよそ16%前後と言われていますから、おおよそ3万人~4万人が合格し、20万人以上は不合格になるという試験です。

最難関と呼ばれる司法試験が合格率25%~35%なので、合格率だけで言うと、宅建は意外と合格率が低いのですね!?驚

(宅建は受験者の幅が広いので単純な比較はできませんが)

そして、今年は例年に比べて問題が難しかったようです。

合格予想も50点中35点前後と言われています。

=== 記事一部抜粋 ===

前年より難易度が上昇 合格ライン35点前後か 21年度 宅地建物取引士試験

住宅新報の講師陣に分析してもらったところ、21年度の試験の特徴は、「昨年に比べて難しい。応用力を求められた感じだ。合格ラインは前年より2~3点下がるのではないかと思う」と話す。

特に法令上の制限の都市計画法が最も難関だった。「問18の建築基準法の問題も初めて出たのではないか。問17では防火と耐火の一文字違いの引っ掛け問題があった」ともいい、引っ掛け問題に注意が払えていたかが例年と変わらず問われていた。

権利関係も全体的にやや難しかった。民法改正に関する問題も多く、今年も相続の配偶者居住権に関する問題などは難易度が相当に高くなっている。「(美術品の売買契約を問う)問10も過去に一度も出たことがなく点数を下げるための問題だ」と指摘する。

21年度は総体的に難しさを漂わせたことで本紙講師陣は合格ラインを35点前後と想定する。20年度10月実施の合格ラインは38点だった。講師陣は「丸暗記で解けない問題が増えた。意味が分かっているかを問われている」と話す。

(住宅新報 2021年10月19日号より)

=== ここまで ===

◆不動産投資で宅建は取った方が良いか?

「不動産投資するなら宅建を持っていた方が良いよ」

そんな風に言われることもあります。

ただ正直言うと、ななころは微妙だと考えています。

たとえば、今年の問題にこんなものがありました。

あなたは解けますでしょうか?

=== 問題(問38) ===

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア 本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。

イ 当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。

ウ Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。

エ 本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。

=== ここまで ===

答えは、全部「違反しない」です。

この問題、私たちが所有物件を売却する時に関係してきそうな問題です。

不動産投資をやっている方は解けた方もいるのではないでしょうか。

たしかに不動産投資にも役立ちそうではあります。

ただ実務レベルで言うと、宅建業ルールの多くが無視されてしまっているのが現状ではないでしょうか。

そもそも指定流通機構(レインズ)が機能していないエリアもあります。

そのため、「俺は宅建持ってるぞ。これは宅建業法違反だ」と言ったところで、「うるさいお客さんとは付き合いたくない」とそっぽを向かれてしまうことすらあります。。。

(かといって、騙す騙されるが当たり前の不動産業界には必要だとは思います。)

不動産取引において、不動産投資家が宅建を活かせる場面は意外と少ないのです。

何十時間と宅建に勉強する時間を費やすぐらいなら、物件探しに時間を割いた方が良いという考え方もあります。

◆実務講習はとても役立つ!

ただ、それでも宅建を受けられるなら受けた方が良いとななころは考えています。

それは、宅建合格後の実務講習がとても役立ったからです。

受験当時(2013年)のななころは物件をすでに所有はしていましたが、不動産投資本レベルの学びしかなく、不動産実務までをちゃんと学んだことはありませんでした。

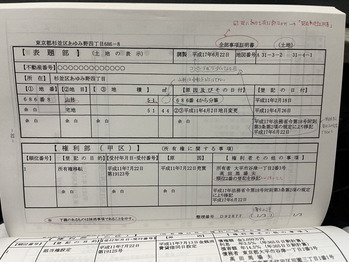

実務講習を受講することによって、登記簿、重要事項説明書、売買契約書、さまざまな書類のポイントを学んだのです。

しかも経験豊富な講師が、生々しい不動産取引事例を紹介しながら。

この知識は今でも生きています。

とても学びの多い一日になったことを今でも覚えています。

不動産投資をするようであれば、ぜひ宅建にも挑戦してみてはいかがでしょうか。

成功した人たちは、どのようにして不動産投資で経済基盤を確立しているのか?

不動産投資で経済基盤確立に成功した9人の貴重なサラリーマン不動産投資実践記を、レポートにまとめました。

すぐにダウンロードしてお読みいただけます。

▼レポートをダウンロード → 「不動産投資で経済基盤を確立した人々の物語」(PDF25ページ)

◆編集後記

不動産投資家に限らず、不動産業者でも宅建の資格を持っている人は、意外と少ないものです。

かぼちゃの馬車問題や三為業者による売り逃げが問題なっていますが、信頼できる業者かどうかを判断する1つの指標として、宅建は簡易チェックになります。

「宅建をもっていないのに重要事項説明してないか?」

「重要事項説明の時に、宅建の資格免許を見えるところに提示しているか?」

「ひとつの事務所毎に、従業員5人につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士をおいているか?」

といった基本ができている業者かをチェックするのは良いかもしれません。

専任の宅建士をおいていない不動産業者、

専任の宅建士の人数が足りてない不動産業者、

宅建士を名前借りしている不動産業者、

こういった不動産業者もたくさんありますから。

また、不動産投資コンサルにも宅建を持っているかどうかを確認してみると良いかもしれません。

不動産投資コンサルに宅建は必須ではありませんが、コンサルをするぐらいなのですから、宅建は持っていて欲しいと思いますよね。

(もちろん宅建を持っているからと言って、信頼できるワケではありませんが)

不動産投資についてもっと突っ込んだ役立つ情報を書いています。

▼毎週金曜配信のメルマガ登録 → コチラ

※登録は無料です。即解除もできます。