変声期に悩む合唱部の男子中学生と歌がうまくなりたいヤクザの交流をコミカルに描いた和山やまの人気コミックを、綾野剛主演で実写映画化。

中学校で合唱部の部長を務める岡聡実は、ある日突然、見知らぬヤクザの成田狂児からカラオケに誘われる。戸惑う聡実に、狂児は歌のレッスンをしてほしいと依頼。組長が主催するカラオケ大会で最下位になった者に待ち受ける恐怖の罰ゲームを免れるため、どうしても歌がうまくならなければならないのだという。狂児の勝負曲は、X JAPANの「紅」。嫌々ながらも歌唱指導を引き受ける羽目になった聡実は、カラオケを通じて少しずつ狂児と親しくなっていくが……。

綾野が狂児を演じ、聡実役にはオーディションで選ばれた新星・齋藤潤を抜てき。「リンダ リンダ リンダ」の山下敦弘監督がメガホンをとり、テレビドラマ「アンナチュラル」「MIU404」の野木亜紀子が脚本を手がける。(以上、映画ドットコムより)

☆中学生がヤクザに歌唱指導って、ほとんどあり得ない世界ですが、多少強引な展開ながらもストーリーとしてはなかなか面白く、X Japanの曲に馴染みがなくても最後まで飽きずに観ることが出来ました。また変声期に入ってしまった合唱部の少年の悩みなどは昔のウィーン少年合唱団を描いた映画「青きドナウ」なんかを思い出してしまったりして。それにしても綾野剛って妙に男の色気がある人ですね。

「ソーシャル・ネットワーク」「ゾンビランド」シリーズなどの俳優ジェシー・アイゼンバーグが長編初メガホンをとったヒューマンドラマ。アイゼンバーグがオーディオブック向けに制作したラジオドラマをもとに自ら脚本を手がけ、ちぐはぐにすれ違う母と息子が織りなす人間模様を描く。

DV被害に遭った人々のためのシェルターを運営する母エブリンと、ネットのライブ配信で人気を集める高校生の息子ジギー。社会奉仕に身を捧げる母と自分のフォロワーのことで頭がいっぱいのZ世代の息子は、お互いのことを分かり合えず、すれ違ってばかり。そんな2人だったが、各々がないものねだりの相手にひかれて空回りするという、親子でそっくりなところもあり、そのことからそれぞれが少しずつ変化していく。

「アリスのままで」のジュリアン・ムーアが母エブリン、ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シリーズのフィン・ウルフハードが息子ジギーを演じた。「ラ・ラ・ランド」「クルエラ」の俳優エマ・ストーンが製作に名を連ねる。(以上、映画ドットコムより)

☆何度か予告編を見て楽しみにしていた映画。例によってA24からの作品で、いかにも現代的な親子間のジェネレーションギャップが描かれていますが、一見違う方向にベクトルが向いていながら本質的にはどちらも自己愛の強い似た物同士の母と子であったというオチ。同級生の女の子の政治的活動に感化され彼女の詩に曲を付けて配信で披露したらそれが彼女が感激すると共にフォロワーにも大ウケしたもののその後の詰めを誤り彼女に軽蔑されてしまうジギーと、シェルターに居る母子の息子に入れ込みおせっかいなまでに面倒を見続けた挙句相手にうざがられてしまうエブリンの、それぞれのイタい場面に苦笑いしてしまいましたが、希望を持たせるラストではあったと思います。

人生を懸けた危険な冒険に挑む2人の女の運命を、「X-MEN:フューチャー&パスト」などハリウッド作品でも活躍する中国の人気俳優ファン・ビンビンの主演で描いたドラマ。

苦難に満ちた過去から逃れるために中国を離れ、韓国で抑圧された生活を送るジン・シャ。保安検査場での仕事中にミステリアスなオーラを放つ緑色の髪の女と知り合った彼女は、その出会いを本能的に危険だと感じながらも、ふとしたことから危険で非合法な闇の世界へと足を踏み入れていく。

自由のため大きな賭けに出るジン・シャをファン・ビンビン、緑色の髪の女を「ベイビー・ブローカー」のイ・ジュヨンが演じる。監督は、長編デビュー作「Summer Blur」で世界的に高く評価されたハン・シュアイ。(以上、映画ドットコムより)

☆緑色の髪の女役のイ・ジュヨンはどこかで見たことある...と思っていたら、過去に彼女の出演した「野球少女」「なまず」「ベイビー・ブローカー」を観ていました。それらのことを思うと今回は随分存在感のある役を好演していると思います。一方主役のファン・ビンビンは「355」くらいしか観ていませんでしたが、キャラクターの違いもあり同じ人物とは思えませんでした。

ストーリー的には色々不可解な点もあったものの、いくつか見せ場があったこともあり、それなりに面白く観ることが出来ました。

近々リバイバル公開される「テルマ&ルイーズ」を引き合いに出す人が多いのですが、私はその映画は未見なこともあり、そちらも観てみたくなりましたよ。

ウッディ・アレン監督が、スペイン最大の国際映画祭であるサン・セバスチャン国際映画祭を舞台に、妻の浮気を疑う映画学の大学教授が体験する不思議な出来事を描いたコメディ。

ニューヨークの大学の映画学を専門とする教授で、売れない作家のモート・リフキンは、有名なフランス人監督フィリップの広報を担当している妻のスーに同行して、サン・セバスチャン映画祭にやってくる。リフキンはいつも楽しそうな妻とフィリップの浮気を疑っているが、そんな彼が街を歩くと、フェデリコ・フェリーニ監督の「8 1/2」の世界が突然目の前に現れる。さらには、夢の中でオーソン・ウェルズ監督の「市民ケーン」、ジャン=リュック・ゴダール監督の「勝手にしやがれ」の世界に自身が登場するなど、クラシック映画の世界に没入する不思議な体験が次々と巻き起こる。

アレン作品の常連俳優ウォーレス・ショーンがリフキンを演じるほか、ジーナ・ガーション、エレナ・アナヤ、ルイ・ガレルが顔をそろえる。(以上、映画ドットコムより)

☆観る前にたまたまキネマ旬報のクロスレヴューを見たら、やはりというか、かなり酷評されていましたけれど、どんなにマンネリであっても私はやはりウッディ・アレンの描く独特の世界観や捻りのあるユーモアが好きなので、今回の映画もすんなり入っていけました。主人公の語る映画のウンチクには日本人なら誰でも笑えると思います。

サン・セバスチャンが舞台ですが、軽やかなBGMが彩りを加え、その華やかな景色を見るだけでも充分に楽しかったです。

荒涼とした冬のトルコ南東部。年老いた男性ムサは他界した妻との約束を守るため、彼女の遺体を故郷の地に埋葬するべく棺を背負って旅をしている。紛争の続く地域へ帰りたくない孫娘ハリメは、親を亡くし仕方なくムサと行動をともにする。彼らは旅の途中で出会ったさまざまな人たちから、神の啓示のような“生きる言葉”を授かりながら進み続ける。

シリア出身で、戦争から逃れるためトルコに移住した新人俳優シャム・シェリット・ゼイダンが孫娘ハリメ、トルコの映画・舞台・テレビドラマで活躍するデミル・パルスジャンが祖父ムサを演じた。2022年・第35回東京国際映画祭「アジアの未来」部門では「クローブとカーネーション」のタイトルで上映されている。(以上、映画ドットコムより)

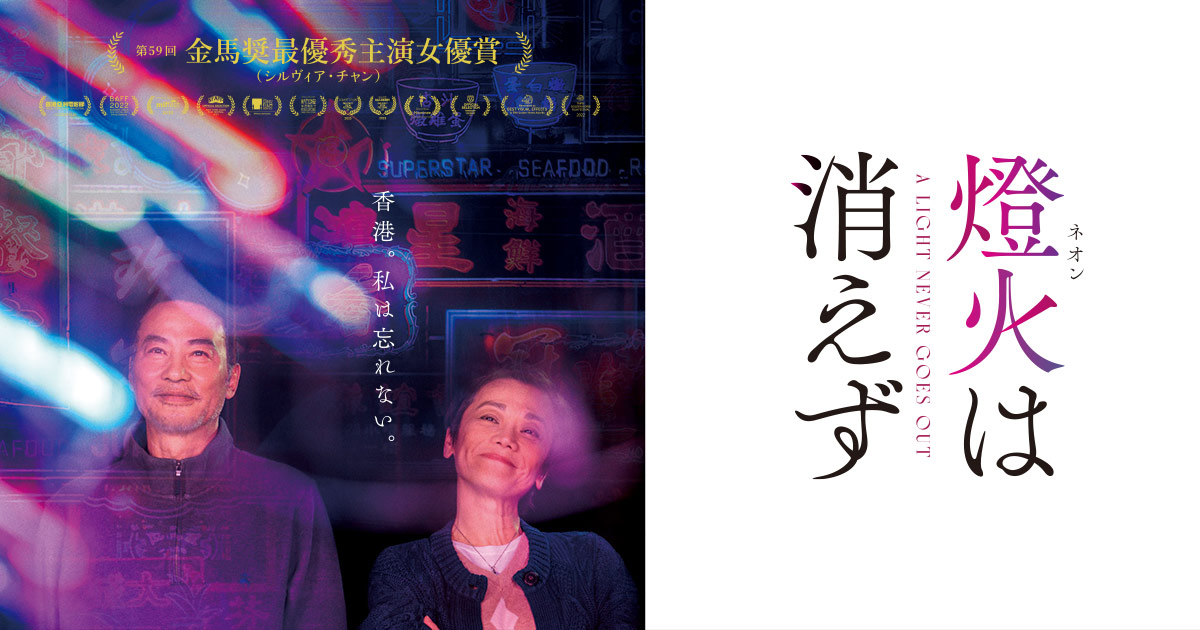

ネオンサインきらめく夜景が失われつつある香港を舞台に、ネオン職人だった亡き夫が残した最後のネオンを完成させようとする妻を描いたヒューマンドラマ。

建築法等の改正により、2020年までに9割のネオンサインが姿を消したと言われる香港。ネオンサイン職人だった夫ビルに先立たれたメイヒョンは、夫がやり残した最後のネオンを完成させることを決意する。メイヒョンが夫の工房を訪れると、そこには見知らぬ青年の姿があった。メイヒョンは香港を離れて移住しようとする娘と反発しあう中で、伝説の吹きガラス製ネオンの存在を知り……。

「ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ」のシルビア・チャンがメイヒョン役で主演を務め、2022年・第59回金馬奨で最優秀主演女優賞を受賞。「エレクション」のサイモン・ヤムが亡き夫ビル、「返校 言葉が消えた日」のセシリア・チョイが夫婦の娘を演じた。2022年・第35回東京国際映画祭「アジアの未来」部門では「消えゆく燈火」のタイトルで上映されている。(以上、映画ドットコムより)

☆香港のきらびやかなネオンが消滅しつつあるということはこの映画を観るまで知りませんでした。それが今の習近平の政策とどの程度関りがあるのかは不勉強なためわかりませんが、観光客からすれば魅力のない街になってしまった一因にはなっているのかもしれません。そして様々な規制がこれまで多くの名作を産んだ香港の映画界を蝕んでもいると囁かれる中、ガラス製ネオンをもう一度輝かせようとするこの物語は、香港映画の「燈火は消えず」という意味も込められているのかもしれないなんて思ったりして。

韓国の軍人が手にした1等6億円の当選くじが北朝鮮兵士のもとへ渡ったことから巻き起こる騒動を予測不能の展開で描き、韓国やベトナムでスマッシュヒットを記録したシチュエーションコメディ。

韓国軍の兵士チョヌは1等6億円が当選した宝くじを手に入れ大喜びするが、その宝くじは風に乗って軍事境界線を越え、北朝鮮の上級兵士ヨンホのもとへ飛んでいってしまう。南北の兵士たちは宝くじの所有権をめぐり、共同警備区域のJSAで会談を開くことになるが……。

「別れる決心」のコ・ギョンピョが韓国軍人チョヌ、「ヒットマン エージェント:ジュン」のイ・イギョンが北朝鮮兵士ヨンホを演じ、「パイプライン」のウム・ムンソク、「人生は、美しい」のパク・セワン、「野球少女」のクァク・ドンヨンが共演。作家・演出家・俳優の松尾スズキが日本語字幕監修を手がけた。(以上、映画ドットコムより)

☆約2時間笑いっぱなしの映画でしたが、まずは現在の北朝鮮と韓国との国境付近の現状を知った上で観ればより理解を深め楽しめる映画なのだろうと思います。共同警備区域などに関しては私自身勉強不足でした。

何しろ意外な展開も含めこれでもかとばかりに笑わせる場面が続き、一見両国の緊張感あふれる関係を面白おかしく描いているようにも思えますが、制作の意図には悲願の祖国統一への思いがさりげなく込められているように思いますし、後味も良く、北へ向けての韓国側からのラヴコールのように感じてしまいました。

1980年代初頭のアイルランドを舞台に、9歳の少女が過ごす特別な夏休みを描いたヒューマンドラマ。第72回ベルリン国際映画祭で子どもが主役の映画を対象にした国際ジェネレーション部門でグランプリを受賞し、第95回アカデミー賞の国際長編映画賞にノミネートもされた。

1981年、アイルランドの田舎町。大家族の中でひとり静かに暮らす寡黙な少女コットは、夏休みを親戚夫婦キンセラ家の緑豊かな農場で過ごすことに。はじめのうちは慣れない生活に戸惑うコットだったが、ショーンとアイリンの夫婦の愛情をたっぷりと受け、ひとつひとつの生活を丁寧に過ごす中で、これまで経験したことのなかった生きる喜びを実感していく。

本作がデビュー作となるキャサリン・クリンチが主人公コットを圧倒的な透明感と存在感で繊細に演じ、IFTA賞(アイリッシュ映画&テレビアカデミー賞)主演女優賞を史上最年少の12歳で受賞。アイルランドの作家クレア・キーガンの小説「Foster」を原作に、これまでドキュメンタリー作品を中心に子どもの視点や家族の絆を描いてきたコルム・バレードが長編劇映画初監督・脚本を手がけた。(以上、映画ドットコムより)

☆初対面から優しくコットを気遣う妻アイリンと最初はなかなか馴染めなかった夫ショーンとも徐々に打ち解けていき、コットが二人を手伝いながら次第にその土地で生き生きと過ごしていく過程が丁寧に描かれています。

劇中、コットに向かって「この家に秘密はないの」と言うアイリンの言葉を何気なく聞いていましたが、実は親戚夫婦にはコットに伏せられていた事実があったことを彼女がのちに知ることになり、予め子供服が家にあったり男の子向けの壁紙の貼られた寝室の謎と共にそれらが全て物語の伏線になっていたことに気付かされました。

そしてラストシーンにはもう目がウルウル。曖昧な終わり方は観た人それぞれに結論を委ねたということなのでしょうけれども、翌週もまた観てしまったくらいに素敵な作品でした。

「女王陛下のお気に入り」のヨルゴス・ランティモス監督とエマ・ストーンが再びタッグを組み、スコットランドの作家アラスター・グレイの同名ゴシック小説を映画化。2023年・第80回ベネチア国際映画祭コンペティション部門で最高賞の金獅子賞を受賞し、第96回アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演女優賞、助演男優賞、脚色賞ほか計11部門にノミネートされた。

不幸な若い女性ベラは自ら命を絶つが、風変わりな天才外科医ゴッドウィン・バクスターによって自らの胎児の脳を移植され、奇跡的に蘇生する。「世界を自分の目で見たい」という強い欲望にかられた彼女は、放蕩者の弁護士ダンカンに誘われて大陸横断の旅に出る。大人の体を持ちながら新生児の目線で世界を見つめるベラは時代の偏見から解放され、平等や自由を知り、驚くべき成長を遂げていく。

プロデューサーも務めるストーンが純粋無垢で自由奔放な主人公ベラを熱演し、天才外科医ゴッドウィンをウィレム・デフォー、弁護士ダンカンをマーク・ラファロが演じる。「女王陛下のお気に入り」「クルエラ」のトニー・マクナマラが脚本を担当。(以上、映画ドットコムより)

☆とても前評判の高い映画でしたし、予告編でも結構そそられていましたので、観ることにしました。

胎児の脳を母親に移植したことで体は成熟した女性ながらも思考は分別のつかない子供そのものというアンバランスな主人公が徐々に成長して自我も芽生えて相手の男もタジタジになっていく様が面白かったです。

R18+作品ということもあり、エロい場面もグロい場面も頻繁にあったり、時にシュールな趣もあったりしますが、主役を演じるエマ・ストーンの好演...と言うよりは怪演もあり、最後まで引き込まれてしまいました。

脱北を試みる家族の死と隣り合わせの旅に密着したドキュメンタリー。

これまで1000人以上の脱北者を支援してきた韓国のキム・ソンウン牧師は、幼児2人と老婆を含む5人家族の脱北を手伝うことに。キム牧師による指揮の下、各地に身を潜める50人以上のブローカーが連携し、中国、ベトナム、ラオス、タイを経由して亡命先の韓国を目指す、移動距離1万2000キロメートルにもおよぶ決死の脱出作戦が展開される。

撮影は制作陣のほか地下ネットワークの人々によって行われ、一部の詳細は関係者の安全のため伏せられている。世界に北朝鮮の実態と祖国への思いを伝え続ける脱北者の人権活動家イ・ヒョンソをはじめ、数多くの脱北者やその支援者たちも登場。「シティ・オブ・ジョイ 世界を変える真実の声」のマドレーヌ・ギャビンが監督を務めた。2023年サンダンス映画祭にてシークレット作品として上映され、USドキュメンタリー部門の観客賞を受賞。(以上、映画ドットコムより)

☆数年前の北朝鮮の強制収容所の過酷な環境の中で暮らしていく家族を描いたアニメ「トゥルー・ノース」も衝撃でしたが、実際にこのドキュメンタリーでの生々しい証言の数々を聞き、彼の国の異常な現実をまざまざと思い知らされました。地球上には空爆がなくても地獄を見る国がある訳で、それも日本からもすぐ近くのところに存在しているというのがやるせないです。

傍から見れば目を見張るようなマスゲームなどにも、多大な苦労があることを改めて思い知らされました。それにしても、この家族の脱北を世話した牧師さん、しっかり顔出ししていましたが、大丈夫なのでしょうか?

脱北しようとする家族のお婆さんが「金正恩は優秀な人なのに、国民が悪いから、北朝鮮はこんなに酷くなってしまったのか」みたいなことを言っていたのが印象に強く残りましたが、実は情報を遮断させられていることもあり、国民の多くは他国はもっと悲惨な環境にあるということを信じ込まされているとのことで、それに似たようなことが80年前までの日本でもあったことにも思いが行ってしまいましたし、このままあの壺&裏金議員たちをのさばらせておくといつかその道へ逆行しそうな危惧も感じずにはいられませんでした。いや、多分もう片脚を突っ込んでいるようにも思えます。