高校時代から高周波のPAを作ってたんですが当時の主流はバイポーラトランジスタでした。

高校生の時、アマチュア無線で知り合った専門家の指導でHF機(28MHz)用50MHzトランスバータを自作。

そのファイナルを何種類ものTO220パッケージ・トランジスタで作っては吹っ飛ばし作っては飛ばし、多分20個以上壊したと思います。

ろくな測定器を持っていなかった事もあり当時は発振やSWR悪化による高電圧発生で破壊したんだと思っていました。

最近LTSpiceシミュレーションをよく使う様になった事もあり非破壊で確認できてしまいます。

どの程度の電圧やピーク電流が流れるのかを容易に確認出来ますのでシミュレーションしてみると、電圧,電流共にあまり大きくありません。

コレクタ電圧はせいぜいDC電源電圧の2倍から3倍。

コレクタ電流のピークも予想の範囲を逸脱しません。

この程度だったら例え無負荷で動かしたとしても過電圧や過電流で壊れる訳が無い。

しかし、実際は一瞬で壊れる。

無知な私は納得できないままこの件は一旦棚上げにしていました。

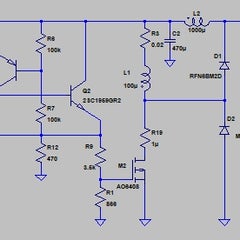

ブログには上げていませんが最近NMOS-FET使ったHF用リニア(PA)を何台も作って遊んでます。

数ワットのPAをバイポーラトランジスタで作ると最近でも壊してしまう事が有るんですがFET使ったPAだと40~50ワット出しても問題なし。

たまたまなのかもしれませんがFETのPAだと未だ1つも壊していないんです。

PAを作る前にはマッチングトランスやコンデンサの耐圧等々決定する為にLTSpiceシミュレーションを延々やります。

そこで気づいたことがあります。

それは効率です。

ベターな状態のAB級動作ならバイポーラトランジスタでもFETでも実質的な効率は50~70%くらいです。

通常50%なら十分実用だと思います。

シミュレーションしてて気になったのが出力側のミスマッチングで効率が30%くらいにスッと落ちる事。

効率は下がりますが出力パワーはそれほど大きくは下がりません。

例えばALC回路搭載の100W機ならきっちり100Wをキープしてしまいます。

100W出力でマッチングが良い時50%なら発熱は100Wです。

もしも、効率が33%に落ちたら100W出力時の発熱は2倍の200Wに増えてしまいます。

この急激な発熱に放熱が追い付けなくなった時、電圧・電流がトランジスタのスペック内であったとしてもトランジスタの熱暴走スイッチが入り、一気に電流が増えて壊れるというプロセス。

FETはバイポーラトランジスタの様に熱暴走を起こしません。

FETだとSWR悪化で発熱量が劇的に増えて放熱が追い付かなくてもしばらく耐えてくれます。

そのまま送信を続けると熱破壊です。

バイポーラトランジスタだとSWR悪化による効率低下で発熱が劇的に増える事で放熱が追い付けなくなった時、熱暴走して壊れるみたいです。

AD