前回五月の記事で、故郷を離れたいことをお伝えしましたが、目的地は沖縄が理想です。

これまでの人生で二度、沖縄へ旅行したことがあります。

冬に雪が降る場所が苦手です。

でも、夏にあまりに暑すぎるのもどうかと考えています。なので、二年後を目標に、少しずつ調べてみようと思います。

沖縄と言えば、前々回の記事で書きましたが、今里貴憲調査官が那覇にいるので、久々に会いにいってみようかと思います。

調査官、どんな顔になっているんだろう。

さらに日に焼けて、チョコボール感が増しているのか、気になるところです。

今年異動だから、二年後と言うと、微妙なところか…

いや、なんとなく会えそうな気がします。

二年後は娘も高校生なので、もう父親は必要ないでしょう。

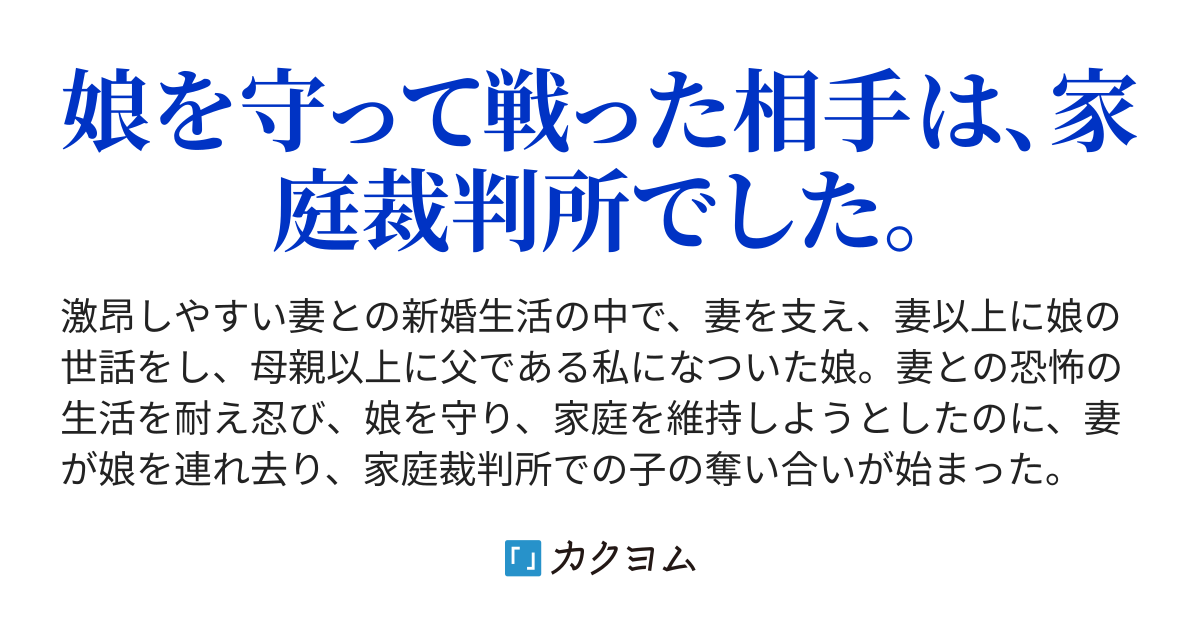

大村泰平裁判官は「別居に際して母親が子を連れて家を出たに過ぎず」と判決に書きましたが、この国では子の連れ去り、実子誘拐により簡単に我が子に会えなくなります。

家裁での面会交流の調停に強制力はなく、何の意味もありません。相手方を家裁へ呼ぶ効力さえないのです。

日本は、親子断絶国。

もう、この国に税金を払う意味などなくないですか。

実子誘拐を肯定する裁判官と調査官たちの高い高い給料のために、一生懸命に働いて頑張って税金を納めることにどんな意味がありますか。

せいぜい、消費税くらいを細々と払っておけばいいのです。

ぜひ実子誘拐被害者、家裁の親子断絶被害者の方々も、移住を検討されてみてはいかがでしょうか。

土地や墓に縛られる必要は、実はないのです。

簡単な発想の転換です。

これから二年間で移住の準備をして、生まれ故郷を離れようと思います。

そうすれば、「別居に際して母親が子を連れて家を出たに過ぎず」の大村泰平裁判官のことも、林衆太調査官や今里貴憲調査官、「神様が決めました」の柿本恵理子調査官のことも忘れられるかもしれません。

その時は、大切だった娘のことも忘れるかもしれません。

新天地で新しい人生を始めようと思います。

今もたまに、当時の裁判官と調査官がどこにいるのか検索しています。

私と同じように実子誘拐と親子断絶、理不尽な家裁の裁きに苦しめられている人はいないか。

NHKの夜廻り猫のような気分かもしれません。

五年前は宮崎家裁延岡支部にいた今里調査官。

下記の記事を見つけました。

沖縄の新聞を契約してないので読めませんが、神戸から那覇に異動したようです。

那覇家裁次席家庭裁判所調査官(神戸家裁主任家庭裁判所調査官)今里貴憲

次席というのは昇進しているということなんでしょうね。

林衆太調査官、柿本恵理子調査官が今どこにいるかは不明です。

おかげさまで、娘の誕生日の数日前にクリスマスプレゼントを渡せました。

映画も見ました。

娘の希望の映画でしたが、娘本人にとっても失敗の内容だったようです。

人気作でもなく、土曜でも二組しか見てない映画だったので、そんな予感がしました。

でも、娘が成績上位だったことを聞けて、安心しました。

きっと、この賢い子なら、母親のようにはならないはず。

きっと、賢くたくましく生きていけるはず。

私の役目も終わりかもしれません。

大村泰平裁判官、私たち親子の現在は、以上です。