<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の

概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>日経ビジネスの特集記事(106)サムスンの次は生まれるか

韓国

脱財閥へのもがき

2015.05.11

今週の特集記事のテーマは

韓国経済を支え、世界を舞台に急成長してきた財閥が今、

もがいている。

原因は、ウォン高や頼みの綱だった新興国経済の低迷だけ

ではない。

独裁型経営や、既にある技術の組み合わせといった「強み」が

通用しなくなったのだ。

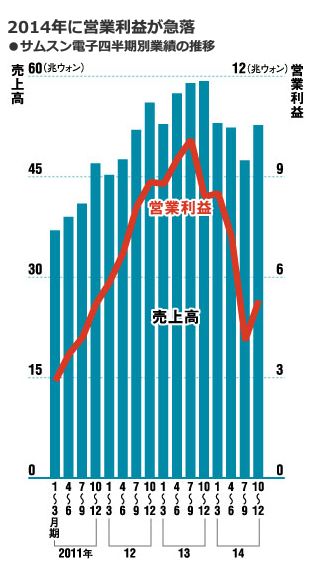

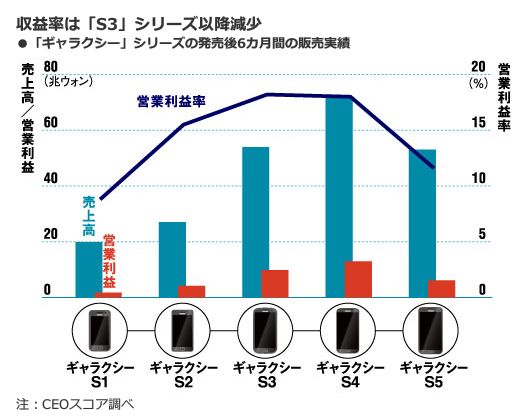

スマートフォンの売れ行きが鈍り、収益も伸び悩むサムスン。

崩壊し始める中堅財閥。

一方で、産業構造が大きく転換する中、これまでにないような

革新も生まれている。

続々と世界を目指す新興企業。そこからサムスンの次を担う

企業は現れるのか。

そして、日本企業は変貌する韓国とどう向き合えばいいのだろうか。

(『日経ビジネス』 2015.0511 号 P.026)

ということです。

(『日経ビジネス』 2015.05.11 号 表紙)

日経ビジネスDigital 2015.05.11 号

今特集のスタートページ

(『日経ビジネス』 2015.05.11 号 PP.026-027)

日経ビジネスDigital 2015.05.11 号

今週号の特集は、「韓国」です。

戦時中の慰安婦問題や、閣僚による靖国神社参拝、

竹島をめぐる領有権問題などで、日本との確執が

しばしば取り沙汰されます。

一方、韓国にはサムスンのような財閥企業が多く、

日本企業を凌駕している分野もあります。

『日経ビジネス』特集班は、そんな韓国に対し、

どのように切り込んでしていくでしょうか?

お楽しみください。

尚、『日経ビジネス』特集班はサムスン本社に

取材を申し込んだそうですが、

「『現地での直接取材は難しい』などと明確な

回答は得られていない」(P.029)そうです。

事実上の取材拒否です。

第1回は、

「PART 1 日本人元社員の証言

サムスンが超えられない壁」

を取り上げました。

第2回は、

「Column 『課題先進国』日本より

重たい足かせ」

「PART 2 復活への胎動

『新韓流』モデル」

を取り上げます。

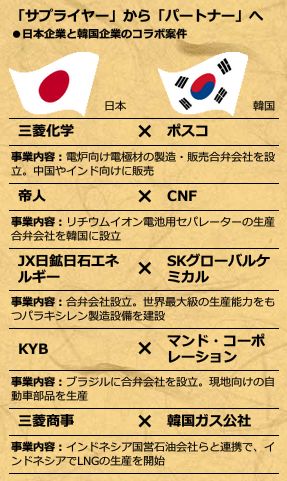

最終回は、

「PART 3 韓国企業を

侮るのはまだ早い」

をご紹介します。

今特集のキーワードは次の5つです。

財閥

カリスマ性

サムスンの次

脱独裁

したたかさ

では、本題に入りましょう!

Column 「課題先進国」日本より

重たい足かせ

韓国も日本と同じ問題に直面しています。

「少子高齢化」と「非正規雇用者の増加」です。

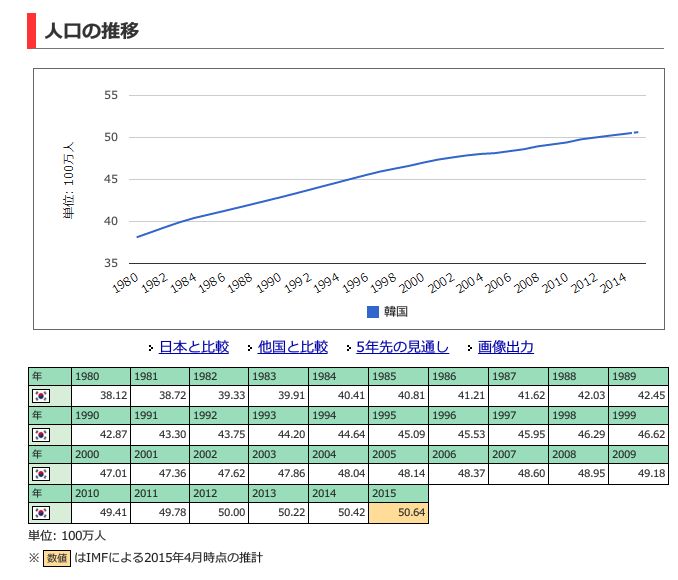

韓国の人口を確認しておきましょう。

これからいくつかの比率が示されます。

その際に、人口比で何人に相当するかを知る

ためです。

最新の統計(2015年4月の推計)によれば、

5000万人を超えました。

韓国の人口の推移を見た後で、『日経ビジネス』

特集班の解説を読んでみましょう。

ウォン高や財閥の行き詰まりに苦しむ韓国経済。

企業にとってはこれから先、さらなる難題が待ち

受けている。最も大きいのは、少子高齢化を

はじめとした構造問題の負担がのしかかってくる

ことだ。これまで軽い社会保障費や税の恩恵を

享受してきた企業は一転、重荷を背負う。

その負担は同様の課題で先進国とされてきた日本

をも上回りかねない。

問題の一つが、貧困層の拡大だ。

(P.034)

韓国では、収入の格差が拡大しているようです。

非正規雇用者の比率が高まっています。

韓国の非正規比率は、政府統計で32.5%(2013年)。

この数字は過去10年、大きく変わってはいない。

しかし、労働組合側の推計では、正規労働者と

されていても、社会保険が非適用だったり、

派遣のように勤務場所が変わり続けたりといった

人たちを含めると、非正規の比率は45.9%に

跳ね上がる。政府側統計では、日本の37.9%

(2014年10~12月期)に近づいており、

労組側推計では既に抜いている。

(P.034)

これだけでありません。

先の人口の推移グラフでは、右肩上がりに人口増加

傾向にあるように見えますが、「2017年から減少に

転じ」(P.034)るそうです。

中長期的にボディーブローのように効いてくるのが

少子高齢化・人口減だ。現役世代の生産年齢人口

(15~64歳)が、2017年から減少に転じ、2020年頃

からは人口減が始まると予測されている。

しかも、高齢化のスピードが非常に速い。

2013年には出生率が、日本を下回る1.19を記録した。

全人口に占める65歳以上の人口が7%の「高齢化社会」

から倍の14%に達するまでに、日本は24年を要したが、

韓国は18年で到達するという。

(P.034)

韓国は急速に少子化が進んできた

・日韓の出生率の推移

(『日経ビジネス』 2015.05.11 号 P.034)

日経ビジネスDigital 2015.05.11 号

「高齢化社会」へ到達するのは、韓国のほうが日本よりも

速いということです。

少し先の話ですが、2050年時点での韓国と日本の比較

がされています。

65歳以上人口は2010年には全人口の11%で日本

(23%)の半分にも満たなかった。

これが、2050年には一気に37.4%に達し、

日本(36.6%)を抜いて世界一の高齢国になると

見られている。

(P.034)

生産年齢人口が減少することは、企業にも暗い影を

落とし始めています。

韓国の主要な社会保障制度は、公的年金と健康保険、

介護保険など。その保険料率は国民年金が9%、

健康保険が5.89%、介護保険が6.55%などとなっており、

ほとんどが労使折半負担だ。

保険料の計算方法は一部異なるが、今の保険料率は

日本の半分程度。日本より速く少子高齢化が進むことを

考えれば、保険料は今後、上昇し続け、日本を上回る

可能性もある。

(P.035)

韓国の将来に対して、「怖ろしい」数字があります。

基礎年金増額に必要な財源は、2014年の7兆ウォン

(約7700億円)から2040年には157兆ウォン

(約17兆2700億円)に跳ね上がると推計されている。

一方で韓国の財政は、税収で政策的経費を賄えるか

どうかを見る基礎的財政収支(プライマリーバランス)

が2013年から赤字に転じている。

(P.035)

財政破綻への道をジワリジワリと進んでいる様子が

伺えます。

基礎年金増額に必要な財源が2014年から26年後に

は、20倍以上になるということは、韓国首脳陣は認め

たくないことでしょう。

韓国も財政が悪化してきた

・基礎的財政収支の推移

(『日経ビジネス』 2015.05.11 号 PP.035)

日経ビジネスDigital 2015.05.11 号

「課題先進国」日本より重たい足かせ

(『日経ビジネス』 2015.05.11 号 PP.034-035)

日経ビジネスDigital 2015.05.11 号

PART 2 復活への胎動

「新韓流」モデル

大財閥の経営が揺らいでいる一方で、新興企業が

躍進しています。

アジアで「韓国スタンダード」

アールサポートという企業があります。

そこの「遠隔サポート」をとても興味深く思いました。

まず、下の図をご覧ください。

NTTドコモも認める韓国のイノベーション

・アールサポートの遠隔サポートの例

(『日経ビジネス』 2015.05.11 号 P.038)

日経ビジネスDigital 2015.05.11 号

この図だけでは分かりにくいと思いますので、

『日経ビジネス』の解説を読んでみましょう。

このようなサポートが今までなかったことが不思議です。

家電メーカーなどの担当オペレーターが、

顧客のスマートフォンやタブレット上で、

製品やその分解写真を矢印などで指し示しながら、

操作・修理方法を指示する仕組み。

オペレーターと顧客が画面を共有、

会話しながら進めるのできめ細かな対応が可能だ。

アールサポートがこの事業に目をつけたのは、

アフターサービスには顧客の不満が集まりやすく、

改善へのニーズが大きいと考えたためだ。

それなのに、日本も含めたアジアでは、

多くの企業が旧来型のサービスにとどまっている。

アールサポートには日本の大手からも注目が集まる。

NTTドコモは、アールサポートが開発したシステムを、

スマホの大半に導入した。操作法が分からないときの

サポートが目的だ。

(P.038)

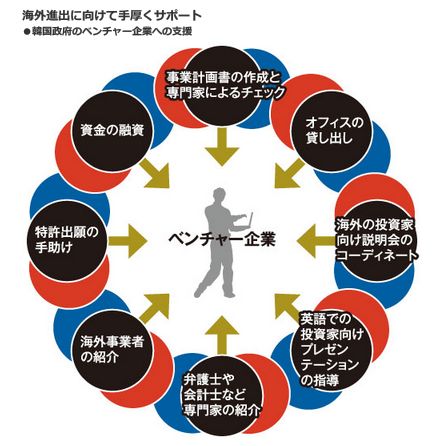

ベンチャーを「促成栽培」

大財閥に以前のような牽引力がなくなってきたことを

受けて、韓国政府は新興企業の支援に乗り出して

います。

政府はここ数年でさらなる支援を始めた。

支援ぶりは手取り足取りの「尋常じゃないほど手厚い」

内容。育成スピードも重視する、「促成栽培」だ。

(P.039)

K-ICTボーンツーグローバルセンターという政府機関の

外郭団体があります。

この団体が、新興企業を手厚く支援しています。

具体的どのようなことをしているのかは、

『日経ビジネス』の解説で概要がつかめます。

「K-ICTボーンツーグローバルセンター」だ。

政府機関の一つである未来創造科学部の外郭団体。

ベンチャーの海外展開を支援するため2013年9月に

設立された組織だ。

弁護士や会計士など起業や海外展開に必要な知識を

持つスタッフ21人が常駐し、彼らとつながりがある外部

の専門家も支援する。

事業計画書の作成に始まり、海外進出に必要な法的

手続きのノウハウ、ビジネススキルを、こうした専門家が

起業家に叩き込む。

(P.039)

海外進出に向けて手厚くサポート

・韓国政府のベンチャー企業への支援

(『日経ビジネス』 2015.05.11 号 P.039)

日経ビジネスDigital 2015.05.11 号

大手にも「脱独裁」の兆し

大手財閥の業績が低下した理由の一つは、

「オーナーが独裁的に会社を動か」(P.040)してきた

からです。

「大手に中でも、これまでと違った動きが出始めた」

(P.040)ということです。

韓国は、序列が厳しいことで知られています。

そのような中で、徐々に新風が吹くようになって

きました。

役職名では呼ばず、名前で呼び合うことは、

日本では珍しくなくなってきたが、序列に厳しく

上意下達の徹底した韓国ではめったにないことだ。

しかも、オーナー会長が一般社員と対等に言葉を

交わし合う光景は、まず見られない。

(P.040)

韓国化粧品最大手、アモーレパシフィックでは、

オーナーであり、会長と、一般社員が対等に言葉を

交わし合う光景が普通に見られるそうです。

アモーレの業績を見てみましょう。

着実に業績を伸ばしています。

着実に業績を伸ばし続けている

・アモーレパシフィックの連結業績推移

(『日経ビジネス』 2015.05.11 号 PP.0)

日経ビジネスDigital 2015.05.11 号

財閥企業はオーナーのトップダウンで、

一方通行の指示に従業員が従うというのが、

習わしでした。

ところが、アモーレは違います。

風通しをよくして、現場のアイデアが上層部に

上がりやすくする試みなら、日本企業でもよくある。

アモーレの特徴は、従来からあったトップダウンの

スピード感も失わないようにしようとしていることだ。

それはどんな仕組みなのか。

会長がまずトップダウンで指示を出し、現場がそれを

議論した上でなんらかの結論を出し、会長に投げ返す。

それを受け、会長が最終決断をする。

あるいは現場から出てきた意見を基に会長が素早く

判断して動かす。

これまでの財閥が、トップから下へ一方的に指示する

「剛速球型」なら、アモーレは「キャッチボール型」とも

言えそうだ。

(P.041)

サムスンをはじめ、大手財閥の「外国人株主比率が50%

前後に達している」(P.041)そうです。

外国人株主は業績が悪化すれば黙ってはいないでしょう。

「株主の様々な意見を聞くガバナンス委員会を、

理事会内に設置することを検討中」

現代自動車は3月中旬に開いた株主総会で突如、

こう報告して経済界を驚かせた。

それには伏線があった。

昨年秋、ソウル市中心部の一等地をグループの

本社用地として約1兆円を投じて購入すると決めた。

このことに対し、外国人株主を中心に「株主価値を

無視した投資だ」との批判が噴出。

対応せざるを得なくなったのだ。

サムスン電子をはじめ、今やほとんどの大手財閥

では、外国人株主比率が50%前後に達している。

収益が悪化すれば外国人たちの声が強まり、

改革の機運が高まることだって考えられる。

(P.041)

財閥企業も変わらざるをえない状況になっている

ことが、よく理解できる話です。

今特集のキーワードを確認しておきましょう。

財閥

カリスマ性

サムスンの次

脱独裁

したたかさ

最終回は、

「PART 3 韓国企業を

侮るのはまだ早い」

をお伝えします。

ご期待下さい!

藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-

人気のブログランキングこちらのブログもご覧ください!こんなランキング知りたくないですか?中高年のためのパソコン入門講座(1)藤巻隆のアーカイブ