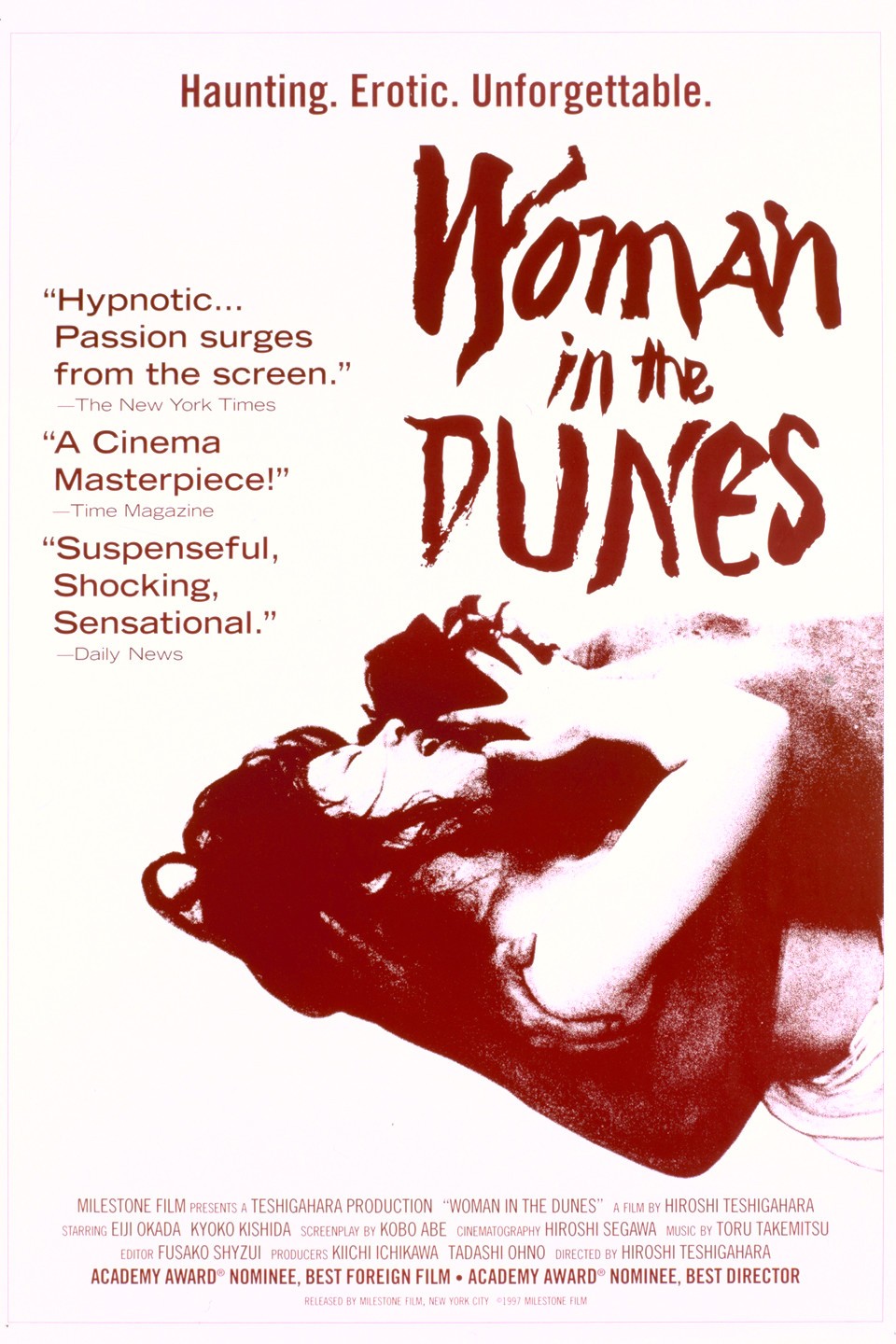

「砂の女」

(英: Woman in the Dunes)

1964年2月15日公開。

砂丘の中で「存在証明」を求めた男女の行く末は?

公開時キャッチコピー:

「突然 ある日 仁木順平は失踪した ずりおちた穴の奥深く 激しく開く女がいた」

受賞歴:

国内:

- キネマ旬報:作品賞・監督賞

- ブルーリボン賞:作品賞・監督賞

- 毎日映画コンクール:作品賞・監督賞

- 優秀映画観賞会ベスト1位

- NHK映画賞:作品賞・監督賞

- ホワイト・ブロンズ賞:地方映画記者会賞

海外

- 第17回カンヌ国際映画祭:審査員特別賞

- サンフランシスコ映画祭:外国映画部門銀賞

- ベルギー批評家協会:グランプリ

- メキシコ映画雑誌協会賞

- 第37回アカデミー賞外国語映画賞ノミネート

- 第38回アカデミー賞監督賞ノミネート

原作:阿部公房「砂の女」

脚本:阿部公房

監督:勅使河原宏

キャスト:

- 男(仁木順平):岡田英次

- 女(砂の女):岸田今日子

- 村の老人:三井弘次

- 村人:矢野宣、観世栄夫、関口銀三、市原清彦、西本裕行

あらすじ:

八月のある日、一人の教師(岡田英次)が砂地に棲む昆虫を求めて砂丘地帯にやって来た。

やがて夕暮となり砂丘の集落のある家で一夜を過した。

蟻地獄のような穴の底にあり、砂に蝕まれた破屋。

そこに住むのは、なまかしい三十前後の女(岸田今日子)。

夜更けて女は、砂の浸蝕から家を守るため砂かきの労働を始めた。

翌朝目覚めた男は素裸で砂にまみれて寝ている女を見、苦々しい思いで家の外に出たが、崖には昨夜使った縄梯子は消え失せていた。

驚いた男は自分が砂かきの労働力として雇われたことを知り愕然とした。

女からは、この集落は砂という同一の敵によって固く団結していると聞かされるが。

男はどうにかして逃げようとする。

砂かきの世界に安住する女と、空白感に耐えられない男。

しかし遂に穴の外に出ることに成功する日が来た男は、女を騙し、ロープで崖を登る。

だが、監視員に発見され失敗に終った。

男はしかし脱出の夢は捨てなかった。

穴を掘ってカラスをいけどり希望という名をつけたのもその現われだ。

そんなある日、その穴に水がわき出ることを知り狂喜した。

渇きに耐えられなかった男は、この突然の発見が脱出への渇望をおしのけた。

やがて冬になり、女は子宮外妊娠で穴から出たのを機会に、男は縄梯子を登り、穴の外に立った。

しかし男はまた穴の中に帰っていった。

溜水装置を点検した男はもはや逃げる理由はなかった。

男は水の出現で砂の穴の生活から自由を発見したのだ。

それから七年後、男の失踪宣告が下った。

コメント:

原作は、阿部公房の代表的な長編小説「砂の女」。

1962年(昭和37年)6月8日に新潮社より刊行された。

翌年1963年1月23日、第14回(1962年度)読売文学賞を受賞。

現代日本文学を代表する傑作の一つと見なされているだけでなく、海外でも評価が高い作品である。

海辺の砂丘に昆虫採集にやって来た男が、女が一人住む砂穴の家に閉じ込められ、様々な手段で脱出を試みる物語。

不思議な状況設定を写実的に表現しながら、砂の世界からの逃亡と失敗を繰り返していた男がやがて砂の生活に順応し、脱出の機会が訪れても逃げない姿を描いている。

市民社会の日常性や、そこに存在する人間の生命力の本質が象徴的に描き出されているとされる寓話的異色作である。

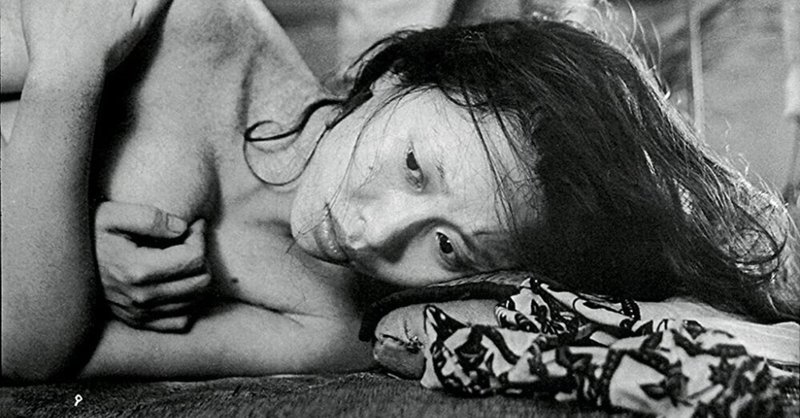

とにかく、岸田今日子の代表作であり、その存在感が際立つ異色作なのだ。

https://www.imdb.com/video/vi2346844441/?playlistId=tt0058625&ref_=tt_pr_ov_vi

岸田今日子が言う:

「砂がなかったら私なんかかまってもらえない」。

これは彼女の存在証明なのだ。

労働力として、そして夜の相手として、男を手放したくなかったのだ。

岡田英次演じる教師の男は、図鑑に名を残したいと切望していた。

「この世に永久に名を残したいと願っている。

これが彼が元々求めていた存在証明だった。

しかし彼は、女からは「お客さん」と呼ばれ、村人からは「助っ人」と呼ばれ、早々にその存在が希薄になる。

学校の先生であることが彼にとっての唯一の存在証明であり、「誰か心配してるはずだ」「助けに来るはずだ」と願う。

この地からの脱出だけが意図ではなく、彼自身の存在を確かめていたのだ。

そして話は、まるでマズローの欲求段階説のような展開をみせる。

生きるための最低限の欲求が満たされ、愛欲の欲求も満たされた彼は、「承認欲求」を求めるようになる。

つまり、水の抽出実験に成功したことを誰かに話したい、話すことで他者に認められたいという欲求だ。

この社会で自分が必要な存在だと誰かに評価されたい。

原始的欲求から社会的欲求への進化。

それは、彼がこの地で新たに見つけた「存在価値」であり、それを証明したくなるのだ。

そして、世界に永久に名を残したいと願った彼は、逆にこの世界からその存在を抹消されるに至るのである。

「人は生きるために働くのか、働くために生きるのか」

この映画を観たあと、最初に思い浮かぶ問いだ。

この問いは、本作の表層的な主題であると同時に、我々社会で働く者に対してその「存在理由」をも問う主題だ。

60年代という時代の問いでありながら、現在の我々にも通じる問い。

むしろ今だからこそ、自身の「存在証明」は何なのか考える必要があるのかもしれない。

ということで、意味不明なキャッチコピーに引かれて、「岸田今日子」のヌードにおびき寄せられた観客たちは、けっこう哲学的な問題を突きつけられ、当惑しながらも、最後は何となくそれが分かってくるという、不思議な映画なのである。

こういう不可思議な作品を良くぞ映画化し、世界的な名画としてしまった勅使河原宏という監督の手腕に感服する。

この映画の米国での評価は半端ない。

米国大手映画批評サイトRotten Tomatoesでの、批評家の肯定的採点は100%、観客の肯定的採点は93%という高得点だ。

良く内容が理解できたのかと疑いたくもなるが、とにかくアメリカ人はこういう映画が大好きなようだ。

阿部公房が、日本でより海外で高く評価された理由が分かるような気がする。

しかし、安部公房というノーベル文学賞寸前まで行ったこの文豪の頭の中はどうなっていたのだろう。

俗人にはこんな不思議な小説の発想は絶対にできない。

安部公房原作・脚本、勅使河原宏監督の長編映画は4本ある。

『おとし穴』『砂の女』『他人の顔』『燃えつきた地図』。

これ全部、人が消える話なのだ。

そこには時代感もあったのではないか。

失踪者が多かった。

松本清張も失踪物が多いし、テレビでは70年代くらいまで「人探し」番組もやっていたことを思い出す。

60年代、日本の高度成長期は「政治(闘争)の時代」と「失踪の時代」がセットだった。

急激な社会変化が闘争か失踪に繋がったのだろう。

ところで、岸田今日子という女優はどんな人だったのだろう。

この人は、1930年〈昭和5年〉4月29日に生まれ、2006年〈平成18年〉12月17日に亡くなった日本の女優、声優、童話作家。

身長156cm。血液型はA型。自由学園高校卒業。

父は劇作家で文学座創設者の岸田國士、母は翻訳家の岸田秋子。

姉に詩人で童話作家の岸田衿子、俳優の岸田森とは従弟にあたる。

元夫は俳優の仲谷昇。

高校卒業と同時に裏方として文学座付属演技研究所に入り研修生となる。

しかし研究所卒業後に女優に転じ、1950年に『キティ颱風』で初舞台を踏み、これを機に芝居の虜になる。

1953年に今井正監督の『にごりえ』の端役で映画デビュー。

その後は演技に磨きをかけ、舞台を中心に映画、テレビ、声優と幅広い芸域を持つ。

1960年、『サロメ』で主役に抜擢され、以降『熱帯樹』など三島由紀夫演出作品の多くに出演。

他にもテアトロン賞を受賞した『陽気な幽霊』をはじめ、数多くの舞台で多くの大役、難役をこなす。

しかし1963年、杉村春子ら文学座幹部の運営に限界を感じ、文学座を脱退。

同年、現代演劇協会付属の「劇団雲」の設立を経て、1975年には「演劇集団 円」の設立に参加。

以後『壊れた風景』、『うしろの正面だあれ』、『トラップ・ストリート』など、別役実の書き下ろしの大半の作品に出演した。近寄りがたい妖艶さを見せる一方、ユーモラスな役もこなす硬軟自在の演技は若い頃から評価が高かった。舞台女優と並行して映画・テレビ出演でも第一線で活躍し、その存在感から時に怪優と称されることがあった。

映画では1962年に『破戒』などの演技で毎日映画コンクール助演女優賞を受賞。

そして、1964年に『砂の女』で映画初主演すると、作品とともに世界中で絶賛され、ブルーリボン助演女優賞を受賞して、実力派女優としての地位を確立した。

『破戒』や『犬神家の一族』など、市川崑作品にも多く起用された。

また、1982年の増村保造監督の映画『この子の七つのお祝いに』では、岸田演じるヒロインの母親役での怪演が話題となった。

テレビドラマでは、1963年の『男嫌い』で、男をむしる独身四姉妹・越路吹雪、淡路恵子、岸田今日子、横山道代(現・横山通乃)の三女役で出演したことで、お茶の間での岸田の認知度が上がった。

同番組は「カワイ子ちゃん」「かもね」「そのようよ」などの流行語を生み出す大人気ドラマだった。

上記以外にも、1962年の映画『秋刀魚の味』や1974年のドラマ『傷だらけの天使』など数々の話題作に出演すると、「岸田は脇役でこそ、役者としての輝きを放つ」と評されるようになった。

独特の声と情感豊かな読みにより、1969年のアニメ『ムーミン』に声優として出演。

また、『ムーミン パペットアニメーション』では、ムーミンを含めた全てのキャラクターおよびナレーションまでを一人で演じ分けている。

この仕事で世間の子供たちにその声が愛され、気品と温かみがある声により大人からも支持された。

以降ナレーターとしても他に得がたい存在として、ドキュメンタリーからバラエティまで幅広く起用された。2002年にはポップシンガーUAのシングル「DOROBON」で詩の朗読に参加。

著作も多く、エッセイから翻訳など幅広い分野で健筆を振るった。

特に児童文学、童話については造詣が深く、所属する「演劇集団 円」では、毎年年末にシアターΧで上演される、幼児にも楽しめる舞台「円・こどもステージ」の企画も担当した。上記のような幅広い活動は、1950年代にデビューした女優としてはかなり珍しかった。

さらに1990年頃には、バラエティ番組『とんねるずのみなさんのおかげです』内のドラマ仕立てのコント[注釈 2]にも出演し、当時の若年層にも高い知名度を誇るようになった。

この映画は、現在国内では、動画配信、DVDレンタルは見当たらない。

DVD購入はアマゾンで可能:

だが、海外サイトで、この作品を全編無料配信しているサイトを発見!

それが、こちら: