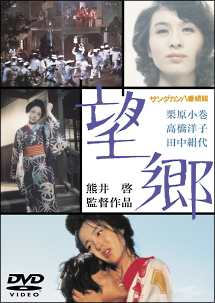

「サンダカン八番娼館 望郷」

1974年11月2日公開。

ボルネオの娼館で働いた「からゆきさん」を描く異色作。

田中絹代がベルリン国際映画祭銀熊賞(女優賞)を受賞した記念作。

1974年キネマ旬報ベスト・テン第1位。

受賞歴:

第25回ベルリン国際映画祭銀熊賞 (女優賞)(田中絹代)。

第48回アカデミー賞外国語映画賞にノミネート。

原作:山崎朋子

脚本:広沢栄、熊井啓

監督:熊井啓

キャスト:

- 三谷圭子:栗原小巻

- 北川サキ:高橋洋子

- 北川サキ(晩年):田中絹代

- 竹内秀夫:田中健

- おキク:水の江滝子

- おフミ:水原英子

- おヤエ:藤堂陽子

- おタケ:柳川由紀子

- おハナ:中川陽子

- ユキヨ:梅沢昌代

- 太郎造:小沢栄太郎

- モト(太郎造の女房):神保共子

- 矢島(サンダカンの呉服屋):砂塚秀夫

- 山本(農業試験所技師):中谷一郎

- 矢須吉(サキの兄):浜田光夫

- サト(サキの母):岩崎加根子

- おカネ(村の女):牧よし子

- イッちゃん(夜這いの行商):山谷初男

- ナミ(吉徳商店の老婆):岸輝子

- 一條実孝:信欣三

- ベナンから帰った女:菅井きん

- 余三郎(女衒):梅野泰靖

- 村田(サンダカンの写真屋):江幡高志

あらすじ:

女性史研究家・三谷圭子(栗原小巻)は、今、ボルネオの北端にあるサンダカン市の近代的な街に感慨を込めて佇んでいる。

ここは、その昔、からゆきさんが住んでいた娼館の跡であり、サキが現在もそこにいるような錯覚すら覚えるのだった……。

圭子とサキ(田中絹代)の出会いは三年程前になる。

からゆきさんの実態を調べていた圭子は、天草を訪ねた時、身なりの貧しい小柄な老婆と偶然めぐりあった。

それがサキであった。

圭子は、サキがからゆきさんであった、との確信を強め、また、サキの優しい人柄にひきつけられ、波瀾に富んだであろう過去を聞き出すために、サキとの共同生活を始めた。

やがて、サキはその重い口を徐々に開いて、その過去を語り出した……。

サキの父は彼女が四歳の時に世を去り、母は父の兄と再婚した。

サキ(高橋洋子)が十二歳の時、サンダカンで娼館を経営する太郎造(小沢栄太郎)はサキに外国行きをすすめ、前金三百円を渡した。

サキはその金を兄・矢須吉(浜田光夫)に送金し、人手に渡った畑を買い戻して幸福な生活をするように願い、村の仲間、ハナ、ユキヨと共にサンダカンへと発った。

当時のサンダカンは、英領北ボルネオにおける最大の港町で、日本人の経営する娼館が九軒あり、一番館、二番館と名づけられており、太郎造の店は八番館であった。

八番館に着いて一年後、サキは客を取るように言い渡された。

借金はいつの間にか二千円にふくれあがり、十三歳のサキにその借金の重みがズッシリとのしかかり、地獄のような生活が始まった。

だが、そんな生活の中にもサキは、ゴム園で働いている竹内秀夫(田中健)との間に芽生えた愛を大切に育てていった。

そしてある日、太郎造が急死し、女将のモトはサキたち四人を余三郎に売り渡した。

余三郎はサキたちをプノンペンへ連れて行こうとするが、新しく八番館の主人となったおキク(水の江滝子)の尽力で、サキとフミだけはサンダカンにとどまることになった。

おキクが主人となってからは、八番館は今までと違って天国のようだった。

そして秀夫との愛に酔いしれたサキだったが、ある日突然、秀夫はゴム園の娘との結婚を告げ、サキに別れを告げた。

サキの初恋は砂上の楼閣のように、もろくも崩れ去った。

数年を経て、おキクはひょっこり現われた余三郎との口論の最中倒れた。

おキクはサンダカンで死んだ日本人を弔うために共同墓地を作っていた。

おキクを葬ったサキは帰国したが、母は既に死に、兄の矢須吉もサキが外国帰りということで外聞を気にして避けるようになっていた。

天草はサキにとって、もはや故郷ではなくなっていた。

その後、満州に渡ったしたサキは結婚し、男の子を生んだ。

だが戦争は夫も財産も奪った。

やがて帰国したサキは、息子と京都で暮すが、彼が二十歳を過ぎた頃、サキ一人で天草へ帰された。

結婚するにはからゆきさんだった母親が邪魔になったのだろう……。

圭子とサキの生活は三週間続いた。

だが、村人は二人への疑惑を燃え上がらせた。

圭子がサキの実態を書けば村の醜聞が知れ渡るからだ。

圭子は取材を断念するとともに、自らの素姓を明かしてサキに詫びた。

だが、サキは圭子を慰め、温い愛情で勇気づけるのだった……。

そして今、圭子はジャングルの中でおキクや秀夫の墓を発見した。

望郷にかりたてられて死んでいった日本人たち。

だが、それらの墓は、祖国・日本に背を向けて立てられていた……。

コメント:

タイトルは、戦前の東マレーシアのサンダカン市にあった日本人の海外売春宿の名前だ。

彼女らは、幕末から始まり、日本が列強の仲間入りを果たした第一次大戦まで需要があったとされる。

貧しかった時代や日本の海外進出のしかたを客観的に捉え、今観ても心動かされる名作である。

海外の多くの娼館に送られた戦前の日本女性たちのことを「からゆきさん」と呼ぶ。

からゆきさん(唐行きさん)は九州で使われていた言葉で、19世紀後半、主に東アジア・東南アジアに渡って、娼婦として働いた日本人女性のことを指す。

この「唐」は、広く「外国」を意味していた。

女性たちは長崎県島原半島・熊本県天草諸島出身が多く、海外渡航には斡旋業者、いわゆる女衒(ぜげん)が介在していた。

サンダカンは、ボルネオ島のマレーシア領北部にある都市の名前。

景色はこんな感じ:

社会的な問題を離れても、田中絹代、高橋洋子、水の江滝子の演技合戦といった趣きがある。

また、観る者が栗原小巻の立場になって、女優の取材をしているといった感覚にも陥いる。

田中絹代は、この作品で一世一代の名演技を披露した。

松竹のトップ女優として君臨した田中絹代のオーラ全開の作品である。

ベルリン映画祭最優秀女優賞を獲得し、これで溝口監督にほめてもらえる、ともらしたという。

「西鶴一代女」の撮影に入る前、溝口が珍しく話をしたそうである。

「僕はみじめな境涯に追い込まれ、卑しめられる女たちのなかに、不遇の人生、そして不幸と対決するすさまじく純粋な精神を見るのです。汚れた衣服の下に聖なるものを引き出したい」

この時の溝口監督の言葉を田中絹代は覚えていたのだ。

この映画は、TSUTAYAでレンタルも購入も可能: