毎度、当ブログへお越しいただき、ありがとうございます。

今回は、新しく国宝に指定されることになった「国立博物館(東京)」の所蔵、伎楽面を訪ねます。

伎楽って何?

でも、「伎楽」って何でしょう?

伎楽は早々に伝承が途絶えてしまい、どのようなものだったのかはっきりわかっていません。古い記録などから

「音楽に合わせて仮面をかぶった人が練り歩き、その途中で滑稽な所作や演技をする」、仏教の教えにのっとった行事

とのこと。

無形文化財としてでも伝承されていれば、きっと話題になったことでしょう。

似たような行事なら、「行道」とか「お練り」などというものが現在にも伝わっています。

「行道」というのは奈良・當麻寺での中将姫ご縁日に行われる「練供養会式」や東京・世田谷の九品仏浄真寺で行われる「二十五菩薩来迎会(おめんかぶり)」などが有名で、仏像の面をかぶって此岸(この世)に見立てられたお堂から彼岸(あの世)に見立てられた本堂へ渡された橋を渡る、阿弥陀来迎を再現した行事です。

おそらくそれが一番、似ているのではないかな?

国立博物館にある伎楽面は、もともと法隆寺から明治時代に皇室へ献上された宝物類のひとつでした。

明治時代、廃仏毀釈の影響を受けた法隆寺は金銭的に大変困窮したそうです。そのため、貴重な宝物の一部を皇室に献上して見返りに金銭を得ました。

それらは帝室博物館、現在の東京国立博物館に納められ、戦後になって所蔵先が移管され「法隆寺献納宝物」として東京・上野の国立博物館に所蔵されました。

法隆寺献納宝物は国宝や重要文化財に指定されたものが多数含まれていて、現在、「法隆寺宝物館」で見ることができるんです。

歴史の教科書や美術の本で紹介されて有名な「摩耶夫人および天人像」も常設展示されています。

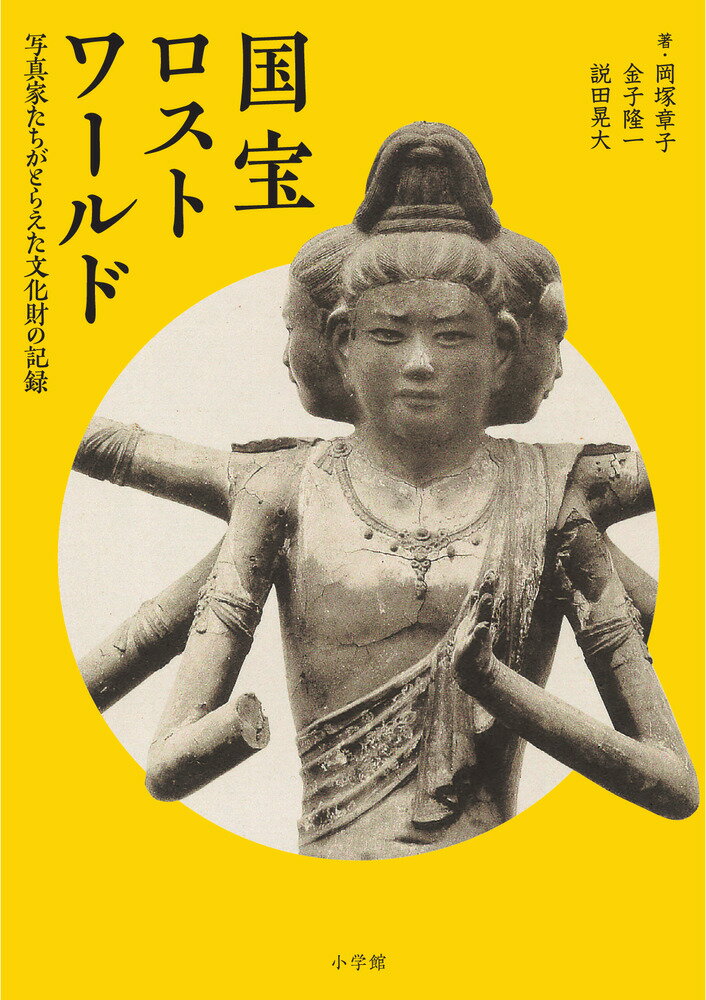

国宝になる「伎楽面」

そんな法隆寺献納宝物に含まれる「伎楽面」がこの度、国宝になることが決まったようです。

「国宝になる」ということは、現在すでに重要文化財に指定されている、ということです。

なので当然、私も見に行ったことがあります。

飛鳥~奈良時代の製作になる、古代に造られた木製の面ばかり。それだけでも他に例を見ないです。

早速訪ねてみましょう。

伎楽面は法隆寺宝物館で展示されています。ただ、その貴重さ、重要性から保存上、展示室は週末の金・土曜日のみ開室します。

タイミングがを合わせないと見られない、貴重な面の数々です。

法隆寺献納宝物の伎楽面は特に古い時代のもので、7世紀の飛鳥時代に遡るものがほとんどとされています。

造りが素朴というか、素直というか、リアリティを感じるんです。

こんな面が19面もあるのです。これだけの数が、よく現代まで残りましたねぇ。すごいですね。

彩色や髭を植えていた跡までも、まあよく残ったものだ。

7世紀製作の面はクスノキでできています。

キリ材を使った面も残されています。こちらはやや時代が下って奈良時代くらい、8世紀頃のものだそうです。

時代が下るにつれて形骸化というか、デフォルメされた表現に変わっていく感じを受けます。

奈良時代製作の物には、乾漆造りのものもあるそうです。

乾漆造りとは、これまた凝った作り方をしたものです。

全部で28面もあるうえ各面を数枚ずつ撮影しているので、写真は80枚にもなりました。

今回紹介したものは少し端折りました。

それにしても1,200年近くも昔に造られた木製の面が現在までよく残されました。やっぱり法隆寺ってすごい!

そして法隆寺献納宝物に、国宝が一件加わりました。めでたいことです。

公開日は限られていますが、年間を通じてみることができますので、皆さんもぜひ一度、足を運んでみてはいかがでしょうか。

古代のロマンに思いを馳せるのも一興ですよ。