毎度、当ブログへお越しいただき、ありがとうございます。

最近、さぼりがちなブログの更新。そのせいか、ちっとも閲覧数が伸びません。

でも、「日本の文化財ってこんなにすごいんだ。」とか、「おもしろいものや珍しいものがいっぱいじゃん!」とか、少しでも多くの人にでも見てもらえればと思い、地道にぼちぼちとやっております。

日本の鉄道の曙 高輪築堤

ところで先日、もう昨年(令和6年)ということになりますが先月の12月9日、東京都港区にある「高輪築堤跡」の遺跡見学会に行ってきました。

高輪築堤といったら、貴重な明治時代の鉄道構造物を再開発のために破壊してしまうのか?という議論で一時報道を賑わせました。

で、発見された約800mに渡る遺構のうち、延べ約120mほどの区間だけ保存することが決まり、あとは一部を移築保存、残りは記録保存ということで決着がつきました。それでもほとんどの部分は破壊してしまうことになるので残念です。

それらの部分も以前、見学会があったそうですが諸事情があって行くことができず、悔しい思いをしました。もう3年ほど前の話になるのですね。

今回は、その延長部分で遺構の残存状況を調べるためのトレンチ調査で、その結果を公表するための見学会とのこと。偶然にも仕事の休みと重なってくれたので、喜び勇んで訪ねてきました。

高輪築堤と関連の文化財も過去に見ていた

そもそも何で高輪築堤って貴重とされるのでしょうか。それはやっぱり、日本最初の鉄道の構造物であって、築造の際の記録やその他の関連する鉄道遺構も残されていて、当時の詳しいことがわかるという点が大きいからでしょう。

日本最初の鉄道は新橋―横浜間に敷かれたことは結構有名な話なので、ご存知の方も多いでしょう。その敷設に関する設計図などの記録は東京・千代田区にある国立公文書館に保存されています。

国立公文書館が所蔵する国指定文化財は30件もあり、企画展示の際に見ることができるのでしばしば訪ねています。「公文録(図表共)ならびに索引」もその中の一件で、明治初期の公文書類です。その一部として日本最初の鉄道敷設の記録が残されています。

その書類に含まれる「新橋横浜間鉄道敷設図」は常時展示されています。

これを見ると、品川付近の海岸に高輪築堤がハッキリと描かれていました。

海の中を土手(鉄道用語では“築堤”)が伸びて、鉄路の位置が赤線でその上に引かれているのがわかります。これが高輪築堤です。

当時の新橋停車場跡も訪ねていました

日本最初の鉄道敷設当時の新橋駅も遺跡として出土した時は大きく報道されました。

これらの遺構も再開発で大部分は壊されてしまいましたが、駅舎跡とホームの一面分が現地に埋め戻し保存されました。

この地点、以前は「旧新橋横浜間鉄道起点跡」としてごく狭いエリアが国指定史跡として保存されていましたが、今は指定範囲が拡大し、名称も「旧新橋停車場跡」に変更されています。

さらにその後、高輪築堤の保存範囲が追加指定されて、指定名称も「旧新橋停車場跡および高輪築堤跡」と変更されました。

この新橋停車場跡も高輪築堤の見学会に合わせて訪ねました。

現在は周囲に大きなビルが建てられたものの、当時の駅舎とホーム、線路が遺構の上に復元されて「新橋停車場 鉄道歴史展示室」として遺構の一部や出土品を見学することができます。遺構の一部は露出展示されていました。

外には当時のホームとレールも復元されていました。レールの行き止まりには「0哩ポスト」と車止めも復元されています。以前はこの周辺だけ「旧新橋横浜間鉄道起点跡」として史跡指定されていた場所です。

もともとここは汐留貨物ターミナルといわれる、旧国鉄の広大な貨物駅でした。貨物ターミナルが廃止されて広大な土地の再開発に当たって江戸時代の旧大名屋敷跡地として埋蔵文化財の調査を始めたところ、旧新橋駅の跡が発見されたとか。

調査時の写真を見ると、かなりの範囲にホームの跡があったのが見受けられます。再開発との兼ね合いで一面だけしか保存されなかったのは仕方ないとはいえ残念です。

ここからは当時の鉄道に関連する出土品が多く出土しました。入場鋏とか、当時の駅弁についていた「汽車土瓶」が出土したそうです。

汽車土瓶とは、駅弁に付いていたお茶が入っていた容器です。ちょっと前だったらプラスチックの容器に入ったお茶が駅弁に付いていたものです。その容器が、古い時代には陶器の入れ物だったんですね。これを汽車土瓶といいます。

今ではこのお茶も、缶入りのものを自動販売機で買う人が多いためか、見かけなくなりました。

ちなみに汽車土瓶については、これだけで本を書いた先生がいるほど研究が進んでいます。

「崎陽軒」なんて、横浜に今でもあるじゃないですか。こういうの見るとなんとなく嬉しくなります。

横浜駅で購入されたものなんでしょうね。こういう土瓶の生産地は明らかになっていて、関東では栃木県の益子、あるいはその近所で廃窯となった産地が報告されています。関西なら信楽焼なども報告されているようですね。

旧新橋停車場跡については見所が多いので、いずれ改めて紹介します。

いざ、高輪築堤へ

さて、今回訪問した高輪築堤は、JR品川駅から田町駅の区間の西側で再開発が行われていて、その工事の際に見つかったそうです。

今回の調査におけるトレンチは、品川~田町間にある高輪ゲートウェイ駅のやや南側から5ヶ所、品川駅方向に設定されました。公開されたのはそのうちの一番北側にあたります。石垣や裏込石が最も良好に残っていた調査区のようです。

なんせ前回の見学会に行かれなかったので悔しい思いをしていました。この範囲は今後いったん埋め戻され、経緯によっては永久保存、果ては国指定史跡に追加指定される可能性もあります。

石垣や裏込石まで検出できたのはこの調査区だけのようです。

石垣が崩れないように、一番下の石を押さえる杭列も出土しています。

こういう杭列が腐らずに出土したのはいい状態で保存された証拠です。もっとも、杭に使われた木材は種類が大方決まっています。有楽町駅でガード下の地下を工事する際にも見つかっていますからね。

油分を多く含んでいる木です。だから腐りにくい。そうでなければ地盤も安定させられませんからね。

さあ、何の木でしょう?

答えは…松(マツ)の木です。松は松明(たいまつ)とか言われるようにヤニ(脂)が多いので水が浸み込みにくい。そのため腐りにくいのです。

だからお城の石垣の基礎にも地盤安定のために埋め込まれて使われることが多い。これだけは大正~昭和時代まで変わらないのです。

こういう発見がおもしろい。

そして石垣を構成している石は、伊豆石とか神奈川県の真鶴半島で産出する「真鶴石」と見られるそうです。分析はこれからだからはっきりとは言えないそうですが。

これらの産地の石は江戸城の石垣にも使われてます。産地が江戸時代から変わらないのもおもしろいですね。加工しやすく、風化に強いなどメリットがあるのでしょう。

私が遺構の次に気になったのはこれ。調査区の壁面に見られる土層です。

こちら側は海に面していたそうですが、埋め立てられて現在のように陸地となりました。

埋め立てのために入れられた土が層状になっているのが見られたのですが、これは一回の埋め立てで入れられたんだそうです。記録があるんだそうで。

「そんな結果が分かっていても、層序とか報告書に乗せるんですか?」って港区の担当者さんに聞いたんです。

そしたら、やっぱり調査報告書には掲載するそうで、層序の観察結果を細かく書くそうです。

「○〇年の埋め立ての際、一度に入れられた土砂」でいいじゃん、と思うのですが、そうは記載しないそうです。大変ですねぇ。

それにしても、明治初期にこの土手の上を汽車が走ったんですね。乗っていた人たちはどんな気持ちだったんでしょう。当時最先端の産業技術に触れてワクワクしたんでしょうか。

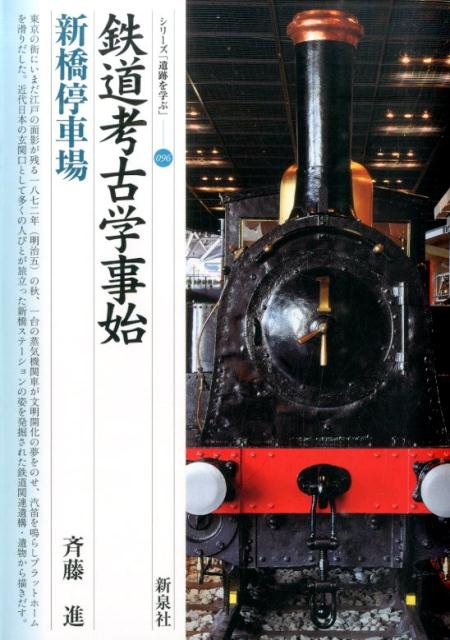

そういえば以前、鉄道博物館まで「一号機関車」を見に行きました。こんな機関車が煙を吐いて走っていたんですねぇ…。

へぇ、こうやって見ると、日本最初の鉄道に関する文化財を、ほぼコンプして見たんですねぇ、私。

参考文献:『高輪築堤とは』港区教育委員会(2024)、遺跡見学会資料