ネットで、一棟アパマンや区分の価格が上昇(=利回り低下)の記事を見つけたので、シェアします。

ここのところ、価格上昇気味の一棟アパマンですが、この価格を押し上げる要因を整理し、この価格上昇がいつまで続くか?予測してみようと思います。

まず、

一棟アパマン価格の上昇の原因が、

・建築価格の高騰(建築資材、人件費上昇ほか)が挙げられます。

不動産の価格は、収益物件でも、住居物件でも、新築が一つの目安になることは、皆様ご存知の通りです。

わかりやすく言うと、

新築価格が上昇すると、それに引っ張られ、中古価格も上昇します。

その影響で、新築や中古を買うときのローンも沢山融資を借りることとなり、月々の返済も上昇するため、

「月々の返済よりも借りた方が安いですよ。」という賃貸業界のロジックもあり、

結果、家賃も上昇する。

こんな仕組みがあると思われます。

不動産投資家が購入する収益物件も同じ構図で、

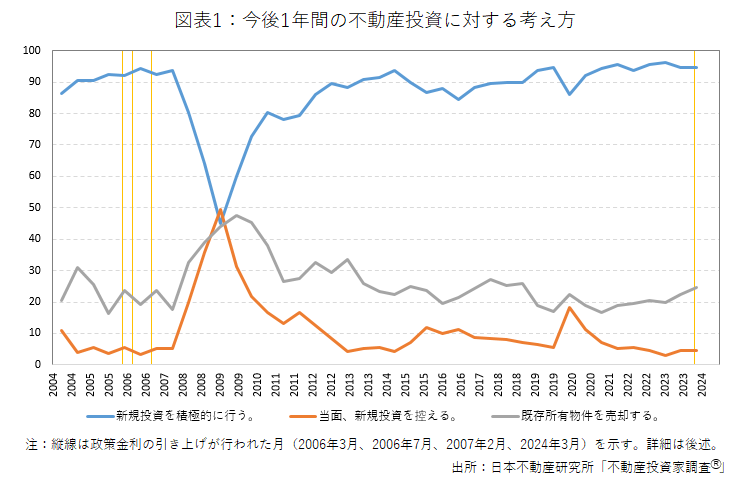

2000年代前半、サラリーマン大家さんが、台頭し、リーマン前に、RC一棟マンションなどの購入競争が全国的に発生した為、中古の収益物件価格が品薄になり、価格が上昇した時期があったのですが、

この頃、新築を上手に、建築費を圧縮して建設できたら、美味しいのでは?という考え方が広まり始め、多くの投資家が、新築に参入し始めました。特にリーマン後は、「新築で高利回り物件を」ブームが加速しましたね。

あの頃は、不動産価格も、建築価格も下がっていたので、

結果的に、「土地から買って、新築建てて、高利回り物件」が結構できてた時期でした。

うまくプロデュースすれば、10〜15年前であれば、東京都心でも、表面利回り10%程度の高利回り物件に仕立て上げることも可能ということで、アベノミクス頃から、中古RC価格などが高騰し続ける中、不動産投資家は、と言う理由で、

安定収益を目指して、こぞって新築RCや重量鉄骨造の一棟マンションや木造のデザイナーズアパートに参入したのです。

なぜなら、新築物件は、掘り出し物の中古物件の様に高利回りではありませんが、

築年が浅いという魅力のため、

・入居者確保しやすく、家賃収入が安定する。

・修繕費用があまりかからない

・出口売却も築浅なので、流動性が高い。

など、修禅費に怯える築古の物件と比較した場合、明らかに安心度、安全度が違うので、人気が広まったと思います。

この後は、収益物件の中古価格上昇と(=利回り低下)とのイタチごっこが続き、さらには、超人手不足に端を発した、人件費高騰による、建築費の高騰も相まって、

新築に求められる利回りは、年々低くなって行きました。

そんな中、建築費の急上昇が発生しました。

コロナ以降のウッドショックや、中国の過度なコロナ政策、ウクライナ紛争などの世界の分断によって、資材の輸入が、滞り、

建築資材が高騰したことが、そもそもの始まりでした。

それに輪をかけたように、全国的に開発ブームが起こり、超人手不足による人件費の急上昇がプラスオンされました。

さらには、働き方改革による時短政策などが、建築費の高騰に拍車をかけた形となっています。

こうなると、新築した際の価格は、おのずと上昇する訳でして、通常そのように価格が上昇した場合、売れなくなることが通例でした。

物件が売れなくなる=建築会社、不動産会社倒産 = 価格下落

と言うことで、価格が形成されるはずなのですが、

そうなってはいないのは、プレイヤーの層が広がり、サラリーマン大家さんとは違う購入需要が生まれているからに他なりません。

1.円安を背景とした、外国人投資家の旺盛な需要(全体の2割?)

2.大相続時代の相続対策購入

3.利益の出ている事業法人の需要

4.不動産会社の暗躍

この面々の爆買いが、収益価格の上昇(=利回り低下)の主な原因となっているのです。

続く・・・。