読者の皆様こんにちは。雁木師でございます。今日は将棋ポエムの作品発表を行います。早速作品を披露したいと思います。

封じ手:2日目

2日目の朝を迎えた

駒を並べる

昨日の指し手を再現し

封じ手前で局面が止まる

立会人は座る位置を変え

ハサミで封筒の封を開ける

「封じ手は…」

そこから将棋が動き出す

解説:今回の作品はいかがでしたか?ここからは作品と将棋用語の解説です。

まずは作品の解説から。今回も、前回に引き続き封じ手を題材にした作品です。前回の作品は下記リブログ記事をご参照ください。封じ手の解説も詳しく書いてあります。

今回は、2日制対局における封じ手の2日目の流れを作品にしてみました。詳しい流れは用語解説で後述しますが、2日目の対局再開までの流れを作品に仕立てた感覚です。前回の1日目の作品と比較しますと、全体的にあっさりした構成・内容ですが、最後の文章の立会人のセリフ

「封じ手は…」

を際立たせて、クイズの答え合わせのようなワクワク感を出してみたかったという意図です。

形式としては「口語散文詩」を目指した自由詩という感覚でしょうか。ひねりや技法は、前作同様特に意識して入れませんでした。風景をそのまま作品にした感覚は前作と変わりありません。

※今回の参考文献はこちらから

さてここからは、将棋用語の解説です。今回も「封じ手」についてご紹介します。

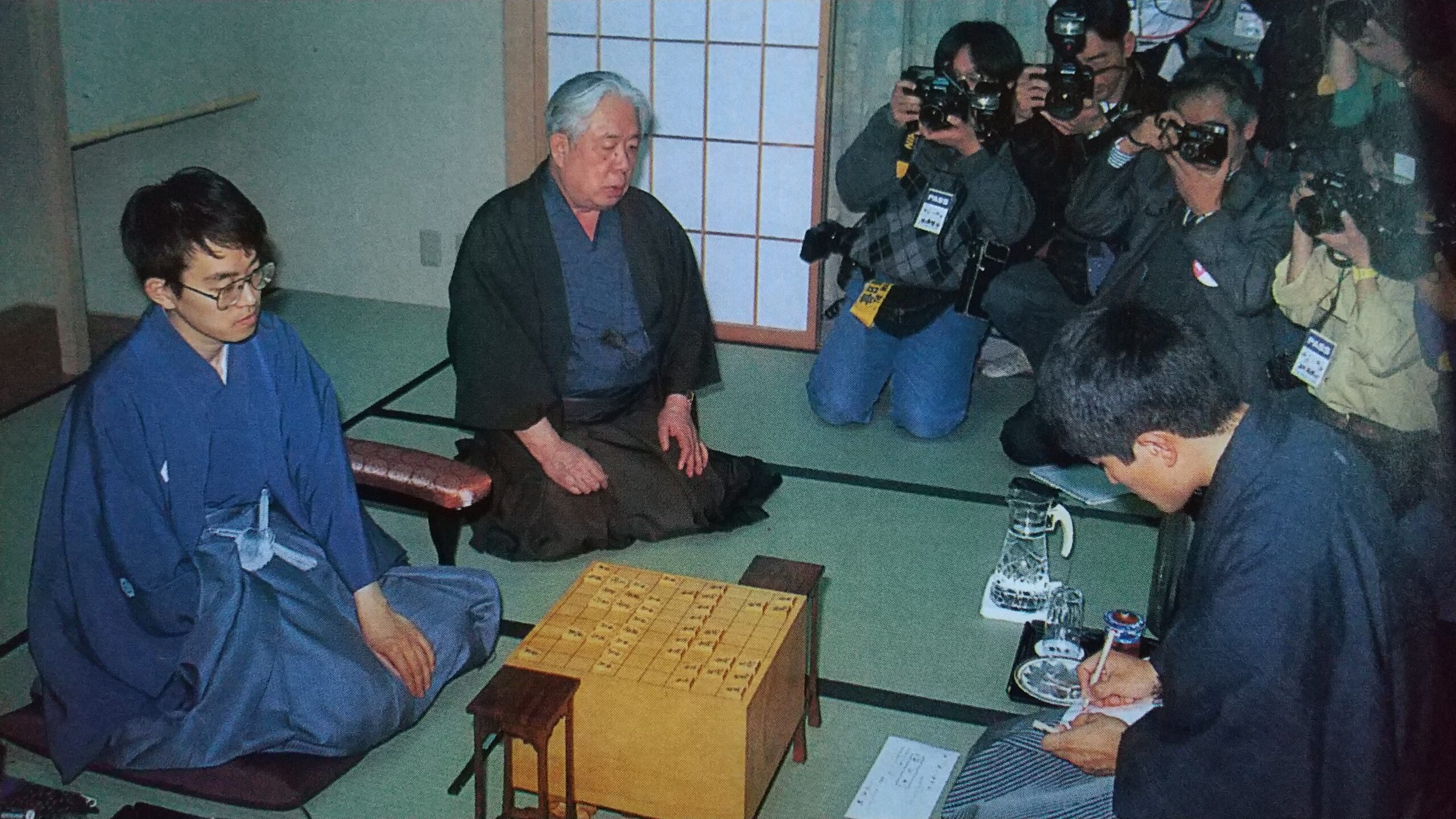

前回は封じ手が生まれた理由と歴史、そして1日目の封じ手の流れを解説しましたが、今回は2日制の2日目の進行を見ながら封じ手が開封されていくまでの過程を解説します。2日目の開始までの流れは以下の通りです。

①対局者が2人とも入室したらまず一礼

②駒を初形の配置に並べる

③封じ手前までの指し手を再現する(記録係が棋譜を読み上げる)

④封じ手前まで進んだら立会人が封筒2通を持って対局者の近くに座る

⑤封筒2通をハサミで開封し、2枚とも同じ内容であることを確認する(この際、封筒のすべては切らない)

⑥「封じ手は○○です」と宣言

⑦対局相手にも指し手を確認してもらうため、用紙を見せる

⑧立会人の合図で対局再開

これが2日目の対局開始の流れとなります。今回の作品は前述の②~⑥の流れを詩にまとめた感覚です。一番緊張するのは、将棋ファン、対局者、関係者とも封じ手開封から宣言までの時間でしょうか。局面によっては、あらかじめ予想しやすい手もあれば、読みにくい手もあります。次の一手名人戦などのお好み対局とは違い、本物のタイトル戦ですから当たった時の感覚はうれしいでしょうし、外れた時の驚きも大きいでしょう。

また、封じ手もタイミングによってはテクニックの1つとも言えます。分岐の多い局面で手を封じるのは封じる側も苦しいですが、相手にとっても予測ができないタイミングでの封じ手は当てるのが難しいところ。どこまで指して、どこで封じるか?相手に封じてもらうか、自分で封じるかといった駆け引きも2日制のタイトル戦の面白いところです。

ここからは、封じ手をめぐっておきた「事件」を振り返ります。

①ひふみん、夕食休憩後に封じる!?

1977年度の第16期十段戦第7局。中原誠十段ー加藤一二三棋王(いずれも肩書は当時)の対局でのこと。加藤棋王が封じ手時刻の午後5時30分になっても手を封じません。待てども待てども手を封じない加藤棋王。結局2日制では異例の夕食休憩に突入。加藤棋王が手を封じたのは夜の7時過ぎ。この対局の結果は中原十段の勝ちでした。「秒読み将棋の神様」とも呼ばれ、大長考も辞さない加藤棋王。待っていた関係者の方々もお疲れだったのではないかと心情察します。

②「封じてください」に対して…

1996年度の第54期名人戦第1局。羽生善治名人ー森内俊之八段(いずれも肩書は当時)の対局でのこと。当時の封じ手の規定時刻になった午後5時30分ごろ。立会人から「手を封じてください」と促された森内八段。このまま手を封じるのかと思いきや…

「指すつもりでしたけど」

と言って、なんと指し手を進めたのです。結局この対局は羽生名人が手を封じ、対局の結果は羽生名人の勝利となりました。

周囲はこのまま森内八段が手を封じるだろうと思った矢先での着手に皆が驚き、中には「宣戦布告」と称して緊張感を高めてしまう解説者も。しかし、当の森内八段は対局翌日の取材にこう答えています。

「単に封じ手をやりたくなかったから」

この対局の背景を説明すると、森内八段はこの対局が初めての2日制の対局。以下、森内八段の言葉を抜粋します。

「封じ手をやって、休みに入るっていうのがどうも…。なんか、ひと晩、僕だけの秘密を抱え込むようで、気持ちが悪いじゃないですか。封じ手を促されたときは一瞬迷いましたけど、自分の気持ちにシコリを残したくなかったので、当初の予定どおりに指したんです。でも、あれで逆に羽生さんにシコリを残したとしたら、申し訳なかったですね」

森内八段は、決して羽生名人を動揺させる意図で封じ手のところで指したのではなく、自分の気持ちに素直に従って予定通りに指し手を進めただけということです。ちなみに、このことがきっかけで羽生名人とプライベートでの仲が険悪になることはないとも取材で語っています。

③封じ手なしの名人戦

2019年度の第77期名人戦第1局。佐藤天彦名人ー豊島将之二冠(いずれも肩書は当時)は第1局から異例の展開で幕を開けました。午前9時に始まった対局は午後3時2分に千日手が成立。規定により、翌日指し直しで封じ手が行われませんでした。2日制の名人戦になってからは初めての出来事でした。旧ブログではこの対局に関して簡単に紹介しています。対局の詳細はこちらの記事リンクをご参照ください。

角換わりが再燃した現在の将棋界において、タイトル戦での千日手は今後増えていくのかも注目が集まります。

④立会人が封じ手を言い間違い

今年の2月に行われた第73期王将戦第4局。藤井聡太王将ー菅井竜也八段の対局でのこと。2日目の朝8時54分から前日の指し手を再現。そして8時59分に立会人の中村修九段が封じ手を開封し、発表します。

ここからは日本将棋連盟ライブ中継アプリの棋譜コメントから。

「『封じ手は☖4二飛成です』。怪訝な表情を浮かべる両対局者。『あ、失礼(苦笑)。☖4八飛成です』。」

(中略)

「中村修九段が符号を言い間違えたことに、控室では『緊張していますね』と声が上がった。」

※問題の局面はこちらから

中村九段が言い間違えたのは40手目の封じ手。正しくは☖4八飛成と表現するところを☖4二飛成と間違えてしまったのです。

棋譜コメント41手目では

「控室に戻ってきた中村修九段は、封じ手を言い間違えたことにぼやいている」

と述べられています。立会人の大仕事ともいえる封じ手発表での言い間違いは、とても恥ずかしかったことが想像できます。対局は囲碁将棋プラスなどでも中継されていたので、この「事件」をご記憶の方もいらっしゃるかと思います。

以上、封じ手をめぐる「事件」をご紹介しました。対局者も運営する側も人間です。できればこうしたミスは起きてほしくはありませんが、こうしたヒューマンエラーも将棋の対局を彩るのも事実。これからも、封じ手をめぐる攻防のドラマに注目です。

※参考文献はこちらから。

以上で解説を終わります。ご意見やご感想、リクエストなどもお待ちしております。次回は8/4(日)を予定しております。

近況:芸は身を助ける?

私は描く将の活動などでイラストを描くのが趣味の1つです。そんなある日、職場の方とイラストの話になりました。そのきっかけはこんな感じです。

「工作は得意?」

と同僚の方に聞かれた私は

「工作はだめなんですけど、絵を描くのは好きです」

と答えました。

私の職場は介護施設ですが、毎月施設内の掲示板に季節ごとのイラストや工作などで季節感を出して、利用者様を楽しませるということをやっています。5月はこどもの日ということもあって、兜やこいのぼり、柏餅といったイラストで季節感を出していました。6月はアジサイとカタツムリの工作を中心に、梅雨のイメージを表現しています。

私は次の7月の担当となり、前述の同僚の方と色々お話ししながら構想を練っている段階です。先ほどの会話は、同じく7月担当の同僚の方との話し合いで掲示板をどう彩るかでの話し合いで出てきました。

現状としては、7月ということで七夕をテーマにやってみようということで様々な案を出し合っているところです。

思えば私が今の会社に入職して間もないころ、こんなことを書いた記憶があります。

「趣味を生かして職場に貢献したい」

趣味を生かして会社に貢献することができたら、これほどうれしいことはないと思います。はじめは将棋で貢献できないかと思ったのですが、立ちはだかる壁がありました。

1.資格者でないとレクリエーションはしてはいけない

施設では将棋やオセロはもちろん、ゲームでは黒ひげ危機一髪もあります。以前の部署ではジェンガやかるたを楽しむ利用者様もいました。

私は歩行器や車いすの清掃などで利用者様に声をかけることはあります。しかし、介護の資格を持っていないので利用者様とレクリエーションをすことはできません。以前の部署でこんな会話を聞いたことがあります。

「彼(私のこと)しか将棋ができるスタッフがいない」

「でも、資格者でないとだめじゃない?」

それは利用者様に将棋が好きな方がいて

「今度将棋をやらんか?」

と何度も声をかけてくる方がいました。本当は将棋で触れ合いたかったのですが、さすがに介護資格者でないと無理があるのかもしれません。かつては私の地域でボランティアで囲碁や将棋の相手をしてくれる人を探していた施設もありましたが、コロナ禍でそうした募集も見かけなくなりました。

2.施設内での将棋人口が少ない(というよりほぼいない?)

前の部署も今の部署も将棋をさす利用者様はほとんどいません。これは、私の職場における利用者様の男女比と状態、スケジュールなどが影響しているといえます。

前の部署はグループホームでしたが、利用者様の男女比は圧倒的に女性の方が多かったです。現在の部署は住宅型有料老人ホームですが利用者様は女性の方が多いです。利用者様は戦前生まれの方がほとんどですので、当時の女の子の遊びには将棋の

選択肢はなかった歴史を考えると、将棋になじみのない利用者様がほとんどといえます。

また、男性の方でも将棋に興味がない方がほとんどで、たとえ興味があっても身体の状態が悪くて将棋を指せない状態にあることや、1日のスケジュールで将棋に時間を割くことが難しいという事情もあります。将棋は基本として考えるゲームですので、時間を設けないと指し手を延々と考えてしまい、決着がつくのに時間がかかり後々の流れに影響するというわけで、レクリエーションの選択肢からは自然と外れてしまうということになります。

今の職場を勤めて今年で5年目となりますが、初めて書いた目標にイラストという形で実現しつつあることはいいことなのかなと思います。もちろん自前でイラストを描くのは時間がかかりますし、資格の勉強や仕事の資料作りの作成もある中でのイラスト制作なので大変ですが、シンプルに表現することに徹して無理のない範囲でできればいいなと思います。芸は身を助けると言いますが、やりすぎて体を滅ぼさないように気を付けたいと思います。

さて、長々と話してきましたが今日はここまでとさせていただきます。本日も長文となりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。