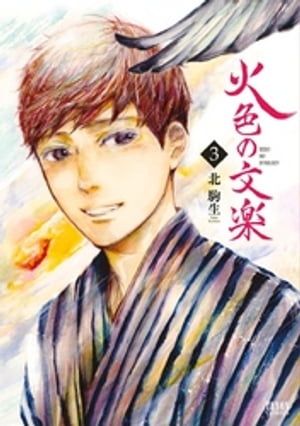

文楽祭③

現国立劇場、9月文楽公演千秋楽の翌日に開催されたファン感謝祭「文楽祭」。

国立劇場での文楽の公演の大千秋楽となったその公演で上演したのは

・重鎮だらけの「車曳の段」

・重鎮だらけと山川静夫さんとの対談

・そして実に10年ぶりの上演となった出演者三業が自分の専門以外の役割をつとめる「天地会」

天地会の演目は、寺子屋の段。

ぼくは三味線を少しと、手習子のツメ人形を担当する筈でした。

三味線の担当箇所が、本番1週間前におおよそ倍に増え、ひいひいと言っていた折。

当日まであと3日となったその日、一門の兄弟子の南都兄さんが足をお怪我され、担当の源蔵(前半)を遣うことが無理となってしまいました。

それぞれの役割はきっちり詰まっている状態で、当日まで3日を切った状況で変更することは、かなり厳しい様子でした。

なんといっても、代役となる人は2日で源蔵の振りを覚えないといけないのです。

ぼくはと言えば、冒頭で三味線を担当し、その直後の子どもたちの詮議でツメ人形を担当する、

、、、ということで、気づいてしまいました。

三味線→担当のツメ人形を終えて下手にはけてから、ダッシュで舞台の裏を横断し、上手で源蔵の人形を受け取ってすぐに舞台にでることが可能だということに。

ちなみに一門の織太夫兄さんはこの場面の松王丸でした。一門のことです。

やるしかありません。

かくして翌日、本番まであと2日というタイミングで、急遽源蔵を遣うことが決まったのでした。

そもそも人形を持ったこともないので、まずは南都兄さんの左手を遣うことになっていた文哉兄さんにご相談。

すると即座に空いている人形を持ち出して、段取りのお稽古をしてくださることに!

太夫は太夫の、三味線は三味線の、人形遣いは人形遣いの、それぞれ使う筋肉が違います。

特にやはり重量があるという点で分かりやすい人形。

まず単純な感想として重いんです。

よくこんな重いのを、重さを感じさせず長い時は1時間も連続して待ってらっしゃるなぁ、と。

かしらを操作する、首の下から伸びている「どぐし」を持つと、バネの力の入れ具合や首の角度のほんの僅かの違いで、顔があらぬ方向を見ます。

これはアカンやつやで、2日で何ができるんや、と真っ青です。

その日の寺子屋の本舞台、舞台袖から源蔵の振りを録画、空いている時間に、文哉兄さんの本役の「亭主」の人形をお借りして、鏡の前でとにかく人形を持つ感覚に慣れるため持ち続けました。

1時間も持っていると、肩が痙攣してぷるぷる震えはじめます。

左手の上腕はとっくに筋肉疲労をおこして、筋肉痛まっしぐらです。

(右手は三味線の撥の影響で撥だこの痛みと膝の痛みでじくじくしています。本役では喧嘩の段で突っ込んでやっていたので、下っ腹が筋肉痛状態)

全身麻痺。

その日、帰ってからは録画した源蔵の振りを何度も見て頭に叩き込みました。

次の日も同じ段取りで過ごし、当日。

早朝にいそいそと楽屋入りをして、三味線の腕がためをして撥をおろす感覚を思い出して、源蔵の振りを反芻します。

そうして、他の方が楽屋入りされるころには、師匠宅へ。

この日は座談会で師匠が出演されるため、ここからの時間はひとりで付きっきりになります。

なのでこの日の写真はほとんどありません。

お着替えを介錯し、車椅子を押して、てくてくと楽屋入り。

車曳の段が開き、終われば座談会。

座談会と天地会の間の20分休憩の間に、お着替えをしていただいて、お見送り。

天地会の準備はぎりぎりで、3分前くらいに舞台裏に入りました。

ここまで、みっちりとやる事が詰まっていたからか、頭がハイの状態になっていて、緊張するような心の準備をする間もなく、すぐに三味線を弾く番です。

とにかく集中しないと、と客席を見る余裕もありませんでした。

太夫役は宗助兄さん→勝平兄さん→勘次郎さん

語りが入るとやはり難しいもので、もちろん三味線弾きさんのようにスムーズにできるものではないものの、「三味線の手」はミスすることなく無事に終えることができました。

満足感にひたる間もなく、すぐにツメ人形。

子供達の詮議の場面で、ここは自由にしていいとのことだったので、お父さん役の小住くんに向かってジャンプして手を振ったり、詮議が終わったところで抱きついたり、本公演ではできないだろうやり取りを楽しみました。

そして舞台袖からダッシュ!

すでに源蔵の人形と文哉兄さんと足を遣ってもらう簑悠くんが待機状態で、慌てて人形を預かり、手を通すなり障子が開いて舞台へ歩きだしました。

どれだけ繰り返し出てくるねん、って感じですよね。笑

ここからは覚えたての源蔵の振りが頭の中でフル回転です。

舞台の上に立っているのに、目の前には(Appleの vision Proのように)録画していた本舞台の画面が再生されて、それをなぞるように動いていました。

源蔵が小太郎の首をうつ箇所では、舞台裏から「ハーッ」と声が聞こえるかと思いますが、あの声も源蔵を違う人形遣いさんが担当します。

なので、この声もぼくが担当。

ハーッ!と声をかけると、大道具さんがびっくりしたようで、やっぱり太夫の声は大きいのかと実感。

思わず笑いそうになりながら、首実験へ。

左手は玉勢兄さんに交代です。

ここからは振りがたくさんあります。

床での源蔵のセリフを聞き逃さないようにしないといけません。

物を掴んだりするときに、人形の手から自分の手をスライドさせて、袖から指を出すのですが、この動作も慣れないので難しい。

まごついてしまったら、次の振りに間に合いません。

なんとか振りを飛ばさずに、首桶を松王丸へ渡すことができました。

ほっとしたのか、この後帰宅するまで異常にお腹が痛く、歩くのがしんどかったです。笑

10年前もそうでしたが、この天地会の趣旨はそれぞれの専門分野以外のことを担当したら、やはり上手にはできないのでお客様はそれがとても楽しい、というところが肝。

とはいえ、やはり頑張らないのは違うので、本番までに二転三転した今回でしたが、全力でやりきることができました。

と、言うことができるのも、天地会だからだよなぁ、としみじみ思いました。

本舞台で自分の役をひと公演終えた後は、ダメだったところや次の舞台へ向けての改善点を考えて落ち込んだり、全力って何だろうもっとできるだろう、と思ったりするものです。

なので、こういった「やりきりました!」なんてことは口が裂けても言えないわけです。

今回、天地会で「やりきった!」と思ったことに対して、これからも普段の公演で「やりきった」という感覚にならないよう改めて逆説的な抱負や戒めを抱きました。

お客さまにも大変喜んでいただけたようで、終演後はロビーや正面入り口でお見送りをさせていただいた時に、たくさんの方々からお声をかけていただきました。

写真も大勢の方と撮っていただき、普段の公演では感じることのない直接的なふれあいに、心があたたかくなりました。

これで東京での公演は、この先10年ほど固定の劇場を持たずに、転々とすることになります。

次に国立劇場に帰ってくるときに、文楽公演ががらがらにならないよう、この10年お客さまにがっかりしていただかないような舞台をつとめなければなりません。

と同時に、大阪の本拠地としての役割が非常に大きくなる10年でもあります。

コロナ禍で落ち込んでしまった大阪も東京も、どのようにしていくかが大変な課題です。

また、個人でできることに限界を感じる中、他の分野の皆さまのご協力も仰ぎたく思う毎日です。

文楽のイメージを利用して他の皆さまのブランドを売り出す戦略でも問題ありません。

ぜひご一緒しましょう。

これから、文楽を日本の方に知っていただけるよう、お力をお貸しいただけませんか。

そして、ひとりでも多くのお客さま皆さまに本舞台をご覧いただけるよう、満足していただけるよう努力してまいります。

![]()

とよたけ・さきじゅだゆう:人形浄瑠璃文楽

太夫

国立文楽劇場・国立劇場での隔月2週間から3週間の文楽

公演に主に出演。

その他、公演・イラスト(書籍掲載)・筆文字(書籍タイトルなど)・雑誌ゲスト・エッセイ連載など

オリジナルLINEスタンプ販売中

豊竹咲寿太夫

オフィシャルサイト

club.cotobuki

HOME