女殺油地獄

近松門左衛門といえば純愛というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。

今日ご紹介する「女殺油地獄」はそんなイメージを覆すサスペンス!

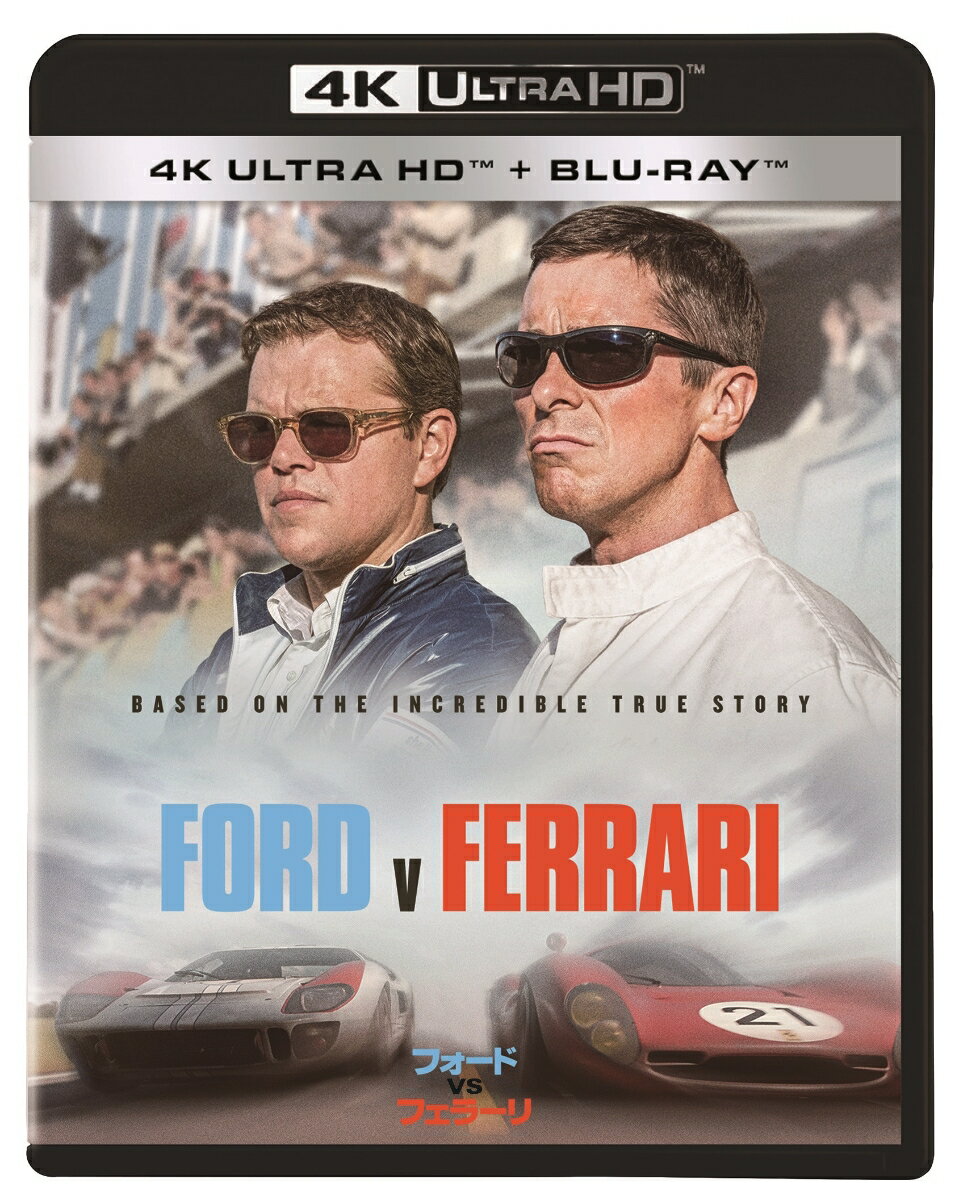

平成26年夏休み公演チラシより

徳庵堤の段

大阪に住む与兵衛は23歳になりますが、親の脛をかじって放蕩三昧。

野崎観音への参詣人に見せびらかしたいと、新地や新町のお茶屋の遊女に声を掛けていたのですが断られていました。

その遊女のひとり小菊が、与兵衛を断っておいて田舎客と連れ立って川御座船で野崎へ来ていると噂を聞きつけ、友達を連れて乗り込みにきたのでした。

与兵衛の近所に住む油屋のお吉は娘と野崎参りに来ていました。

お吉は27歳で、与兵衛に言わせると『色気はあるけれど世帯染みて堅物な、まるで見かけばかりの飴細工のようだ』という人です。

偶然、お吉と与兵衛は出くわしました。

お吉は男友達を連れている与兵衛を見て、実家の店の繁盛願いで参りにきたのではないだろうし、何をしているのか尋ねました。

与兵衛は遊女小菊の件を話し、田舎客に負けては大阪人の恥だと息巻きました。

喧嘩好きのする男たちの話を聞いて、普段から与兵衛の親に相談を受けていたお吉は、こんな大勢の人がいる中で喧嘩をすれば親に迷惑がかかると柔らかく注意をしました。

あまり親が心配するようなことをしないでね、と言うとお吉は子どもを連れてお参りをしに先へ進んで行きました。

やがて小菊が例の田舎客と連れ立ってやってきました。

与兵衛たちは小菊の前に立ちはだかりました。

野崎は方向が悪いから誰とも行かないと言って断っておいて、好きな客となら野崎に来るのかと与兵衛は大きな声をあげました。

そんな与兵衛に、小菊と同行していた茶屋の女主人は、小菊という名前が一つ出たら与兵衛という名前が三つ話題に上るほど深い関係、連れ立たないのは与兵衛を思ってのこと、と宥めました。

小菊は与兵衛にひったりとくっつくと、心変わりなんてしないわと色っぽく囁きました。

与兵衛はころりと喜び顔になって、鼻の下をでれでれと伸ばしました。

堪らないのは同行していた田舎客のほうです。

お前ほど愛しい人はいないと言ったのは何だったのか、湯水のように金を使ってそれはない、と責めたてました。

「きたきた」とばかり与兵衛の友達たちは田舎客に喧嘩腰で寄っていきました。

田舎客もそれに乗っかり、上方の泥水より奥州の泥足喰らえと蹴り上げました。

友達をやられて与兵衛は黙っていられる男ではありません。

与兵衛が殴りかかり、田舎客は応戦しました。

そんなところへ、代参の侍がお供を引き連れて通りかかりました。

喧嘩に視野が狭まっている与兵衛はそれに気付きません。

侍に泥をかけてしまいました。

警護の武士が慌てて寄り、与兵衛の腕を引き掴みました。

この無礼者、打ち殺してくれる、と身柄を押さえると、与兵衛はわざとではありませんと喚きました。

与兵衛がその武士を見上げると、彼は伯父の森右衛門でした。

与兵衛は町人ですが、森右衛門は武士。

主君に泥をかけた自分の甥を見逃すことはできません。

ここで首を討つと与兵衛を後ろ手に立たせました。

森右衛門の主君がその様子に声をかけました。

血を見てからの神仏へのお参りはよくないので早まるな、帰りまで待て、と言いました。

森右衛門は主君の言葉に与兵衛を離し、目で『帰りに覚悟をしておくように』と訴えて主君とともに野崎参りへ去っていったのでした。

やってしまった、首を討たれる、と与兵衛が狼狽えているところへ参詣を終えたお吉が戻ってきました。

与兵衛は涙目でお吉にすがり寄ると、事情を説明し、助けてくれと懇願しました。

お吉はこの場所で夫と落ち合う予定でしたが、ひとまず与兵衛に茶屋の内を借りて泥を落としなさいと、子どもを待たせて与兵衛を連れて茶屋へ入っていきました。

やがてお吉の夫の七左衛門が待ち合わせ場所にやってきました。

ぽつんと待つ子どもにお母さんはどこかと尋ねると、与兵衛と茶屋へ入って帯を取ると話していたと言いました。

七左衛門は帯を取ると聞いて、あらぬことをしていると勘違いをしてしまいます。

しかし、泥を落として濡れ鼠になり、まだそこここに泥が残っている与兵衛が茶屋から出てきたのを見て事情を察した七左衛門。

そのまま親子三人仲睦まじく、帰路につきました。

与兵衛はその後ろからしょんぼりと歩いて帰ったのでした。

河内屋内の段

結局のところ、森右衛門の主君は事を荒立てることなく、与兵衛が斬られることはなかったのですが、その後責任を感じた森右衛門は職を辞して浪人となったのでした。

与兵衛がこれほど厄介な性格の人間になったのには事情がありました。

与兵衛には兄と妹がいます。兄は働いていて、妹は結婚が決まっています。

与兵衛と兄の太兵衛は父の徳兵衛と血が繋がっていません。

太兵衛が言うには、義理の父だからと与兵衛を甘やかしすぎたのだということでした。

太兵衛は今回の一件を聞き、与兵衛を勘当して厳しいところへ働きに行かせ、根性を叩き直そう、と徳兵衛に言いました。

森右衛門の一件を親が知っていないと思っている与兵衛は、森右衛門が主君の金に手をつけて切腹をしないといけなくなったので金を用意しろと迫りました。

もちろんその金を自分で使い込むつもりです。

真相を知っている徳兵衛は馬鹿らしくなり、取り合いませんでした。

与兵衛は、妹が結婚して婿を連れてきたらこの家を明け渡すつもりだな、と徳兵衛を足蹴にして踏みつけました。

妹がやめてと取りすがると、こんどは妹を蹴飛ばしました。

それを止めようと徳兵衛が割って入ったところを、与兵衛はさらに踏みつけて蹴飛ばし、顔も頭も見境なく暴力を振るいました。

そんな中へ母のお沢が帰ってきました。

母は慌てて与兵衛に掴みつき、髪の毛を掴んで引き倒しました。

母は目に涙を溜めながら、育ての親に暴力を振るうなんてこの恥知らず、人間の根性もってその行いができるものか、と与兵衛を叩きました。

ちょうどお沢も太兵衛から、先日の与兵衛の不祥事を聞いたところでした。

どこでも与兵衛のろくな噂を聞くことはありません。

お沢は身体の肉を一枚ずつ削がれるかのような思いでした。

そうしてお沢は徳兵衛に、与兵衛に勘当を言い渡すよう懇願しました。

お沢は出ていけと天秤棒を振り上げて与兵衛に迫りました。

与兵衛は天秤棒を引ったくり、母を叩きました。

徳兵衛もこれにはもう堪えられませんでした。

徳兵衛は育ての親ですが、お沢は産みの親。

今まで与兵衛に手をあげなかった徳兵衛ですが、与兵衛の天秤棒をもぎ取ると、与兵衛をめった打ちにしました。

妹に婿を取らせるというのも実は嘘で、妹に家を継がせると言えば、与兵衛も今度こそ悔しく思って性根を入れ替えるかもしれない、と家族総出でのひと芝居だったのです。

この根性がこれからも続くようであれば、いずれ処刑台行きになるようなことをしでかすかもしれません。

徳兵衛は心を決めました。

与兵衛に出ていけと言い放ったのです。

口で言うだけで聞く男でもありません。

お沢は徳兵衛が持っていた天秤棒を受け取ると、与兵衛に突き立てました。

出ていけ、と与兵衛を力づくで押し出します。

とうとう与兵衛も諦めて敷居を越えると、そのまま振り向くこともせず出て行きました。

年々亡くなった実の父に背格好が似てくる与兵衛の後ろ姿を徳兵衛は見ながら、憎いとは思いながらも目に溢れる涙を抑えられませんでした。

下に続く

![]()