皆さま

現代において、言葉の影響力はかつてないほど強まっています。

SNSやメディアを通じた発信は、一瞬にして多くの人々の意識を変え、時には社会全体の雰囲気すら左右します。

このような状況の中で、「言葉はどこまで現実に影響を与えるのか?」という問いがますます重要になっています。

中野信子氏の『咒の脳科学』は、脳科学や認知科学の視点から「言葉の持つ影響力」について考察した一冊です。

本書では、「咒」とは単なる言葉以上のものであり、人間の脳に対して実際に影響を及ぼす力を持つとされています。

言葉が思考や行動を変え、さらには身体や運命にも作用するという視点は、科学的なエビデンスを基盤に語られています。

しかし、呪術を実践する者や巫師の立場から見ると、脳科学的な解釈だけでは「咒」の本質を十分に捉えられていない側面があることに気づきます。

呪術とは、単なる言語的影響や心理的作用だけではなく、霊的・宇宙的な力とのつながりを前提とした営みでもあります。そこには、物質主義的な科学では説明しきれない要素が多く含まれているのです。

本記事では、中野氏が示す脳科学的な「咒」の理解と、脱物質主義科学や呪術の観点から見る「咒」の違いを比較し、言葉の力が持つ本質について探っていきます。

脳の認知的な働きによる「咒」の効果と、伝統的霊性が伝えてきた「咒」の力の違いはどこにあるのか。また、呪術的な視点から見たとき、中野氏の言説にはどのような限界があるのかを考察していきます。

第1章 『咒の脳科学』の要点整理

中野信子氏の『咒の脳科学』は、脳科学や認知科学の観点から「言葉の影響力」を分析し、呪いやまじないがどのように作用するのかを説明する試みをしています。

筆者は、この本を出版直後に読みました。

本書の核心となる主張は、言葉が人の行動や意識にどのような影響を与えるか、そしてそれが科学的にどのように説明できるかという点にあります。ここでは、著書の内容を整理しつつ、具体例を交えてその主張を解説していきます。

1. 言葉が人の行動や意識に与える影響

本書では、「言葉は単なる音や記号ではなく、人の心理や行動に深く影響を与える力を持つ」と説明されています。たとえば、SNS上での発言やメディアの報道が、人々の感情や行動を大きく左右することがあります。

典型的な例として、SNSでの誹謗中傷問題があります。ある人物が「問題のある発言をした」と指摘されると、それが瞬く間に拡散され、多くの人がその発言者を非難し始めます。

当初は「軽い批判」だったものが、時間とともに激化し、ついには「この人間は社会から排除されるべきだ」といった強い糾弾へと発展することもあります。

このような現象は、集団心理と密接に関係しており、一人ひとりの小さな言葉が積み重なって、巨大な「呪い」のような力を生み出すことになるのです。

また、広告やマーケティングの世界でも「言葉の影響力」は重要視されています。

たとえば、「あなたは美しくなれる」「この商品を使えば人生が変わる」といった宣伝文句は、人々の意識に刷り込まれ、無意識のうちに「その通りだ」と信じるようになります。

この仕組みは、心理学でいう「プライミング効果」に基づいており、人は繰り返し聞かされた言葉や概念を、あたかも自分の考えであるかのように受け入れてしまう傾向があるのです。

2. 「呪(のろい)」と「咒(まじない)」の違い

中野氏は本書の中で、「呪(のろい)」と「咒(まじない)」を明確に区別しています。

「呪(のろい)」とは?

他者に害を与えることを目的とした言葉や儀式を指し、悪意のこもった発言や、特定の人を貶める意図を持った行為が含まれます。

たとえば、「あの人には不幸になってほしい」といった強い感情が込められた言葉は、本人だけでなく、周囲の人々にも影響を与える可能性があります。歴史的には、呪詛(じゅそ)という形で儀式的に行われた例もあり、たとえば藁人形を使った呪詛などがその代表的なものです。

「咒(まじない)」とは?

一方で、「咒(まじない)」は、言葉や儀式を通じて何らかの影響をもたらす行為を指します。

ただし、それが必ずしも害意を伴うわけではなく、むしろ「願いを叶える」「厄を祓う」といった前向きな目的で行われることが多いのが特徴です。たとえば、試験前に「きっと合格する」と唱えることや、神社で祈願する行為も「咒」の一種と考えることができます。

この区別を考えると、「呪」は攻撃的な意図を持つものですが、「咒」は必ずしもそうではなく、むしろ人生を良い方向へ導くために使われることが多いといえます。

ただし、どちらの場合も、言葉が人の意識や行動に影響を及ぼすという点では共通しており、その作用を脳科学的に説明できるかどうかが本書のテーマの一つとなっています。

3. 「咒」の科学的解釈

中野氏は「咒」の効果を、脳科学や認知科学の枠組みで説明しようと試みています。ここでは、本書で取り上げられた主な科学的概念をいくつか紹介します。

① ノーシーボ効果(Nocebo Effect)

「ノーシーボ効果」とは、ネガティブな言葉や暗示が、人の健康や精神状態に悪影響を及ぼす現象のことを指します。

たとえば、「この薬には強い副作用がある」と医師から説明された患者が、実際には薬の成分とは無関係に体調不良を感じるケースがあります。

これは、言葉が直接脳に影響を与え、身体の反応を変化させることを示しています。この現象は、呪いの言葉が実際に人を病ませたり、不幸を招いたりすることと関連していると考えられます。

② 潜在意識への影響

本書では、言葉が無意識レベルで人の行動や感情を左右することも指摘されています。

たとえば、「お前には無理だ」「どうせ失敗する」といった言葉を日常的に浴びせられると、人は自己評価を下げ、挑戦する意欲を失ってしまいます。

これは、脳が「自分は本当にダメな人間なのだ」と信じ込んでしまうためです。

逆に、「あなたならできる」「きっと成功する」といったポジティブな言葉をかけられると、人は自信を持ち、前向きな行動をとるようになります。

このように、言葉は単なる音ではなく、私たちの意識の奥深くに影響を及ぼし、それが現実の行動や結果に反映されることがあるのです。

③ 言葉の持つ行動誘発効果

心理学では、「プライミング効果」と呼ばれる現象が知られています。これは、ある言葉やイメージに触れることで、その後の行動や判断が無意識のうちに影響を受けるというものです。

たとえば、ある実験では、「老人」「ゆっくり」「杖」といった単語を見せられた被験者が、実験後にゆっくり歩く傾向があったことが報告されています。これは、言葉が無意識に行動を変化させることを示しており、「咒」が持つ影響力の一つの例といえます。

『咒の脳科学』では、言葉の影響力を科学的に説明し、特に「咒」が脳や行動に及ぼす影響について考察しています。

言葉は単なる音の連なりではなく、人の意識や身体に直接作用する力を持つという点が、本書の重要なポイントです。

ただし、こうした科学的説明は、あくまでも脳を中心に考えたものであり、呪術の世界で語られる「咒」の本質をすべて解明できるわけではありません。

前章では、中野信子氏の『咒の脳科学』をもとに、脳科学や認知科学の観点から「咒」の働きを整理しました。

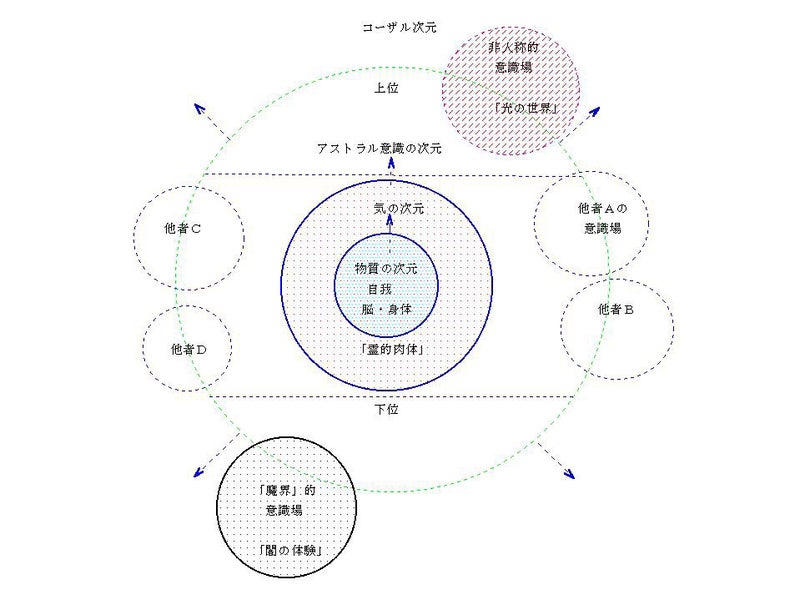

しかし、この解釈は、あくまでも「脳」という物質的な枠組みの中で行われています。呪術や霊的実践の世界では、「咒」は単なる言葉の影響を超えた現象として捉えられ、意識やエネルギーが媒介するものとされています。

そこで本章では、脱物質主義科学や呪術の視点から、「咒」の本質について考察していきます。

1. 「咒」は言葉だけの問題ではない

中野氏の主張では、「咒」は言葉の力が人間の意識や行動に作用することで成立するとされています。しかし、呪術の世界では、「咒」は言葉だけでなく、「発する者の意識」や「霊的エネルギー」の影響を受けるものと考えられています。

言霊と意識の働き

日本には古くから「言霊(ことだま)」の思想があり、言葉には特別な力が宿るとされてきました。しかし、単に言葉を発するだけでなく、それを「誰が」「どのような意識で」発したかによって、効果が大きく異なります。

たとえば、同じ祝詞(のりと)を唱えても、発する人の精神状態や集中力によって、その効果が変わることがあります。

巫師や呪術師が特定の言葉を唱える際には、単なる発声ではなく、意識を込めることで「咒」の力を増幅させています。逆に、心がこもっていない言葉は、ただの音に過ぎず、呪術的な効果を持つことはありません。

これは、現代の心理学でいう「プラシーボ効果(信じることによる効果)」とは異なり、呪術の世界では、「言葉そのものが意識と結びついて場に作用する」と考えられています。

遠隔的な作用と「咒」

物理的な距離を超えて、「咒」が作用するという現象も、呪術の世界では古くから知られています。

たとえば、私たち一族には、「遠隔加持」という技法があり、直接触れずに人の体調や運命に影響を与えることが可能とされています。

これは、西洋の「遠隔ヒーリング」や「祈りの力」にも通じる概念であり、特定の宗教や文化に限らず、世界各地で似たような現象が確認されています。

実際に、病気の人のために祈りを捧げることで、回復が早まるという研究報告も存在します。これが科学的に解明できるかどうかはさておき、多くの伝統文化では、「咒」は単なる言葉以上の影響を持つものと認識されてきました。

2. 脳科学の限界

中野氏の『咒の脳科学』では、「言葉が脳を通じて意識や行動に影響を与える」と説明されています。しかし、呪術の視点から見ると、「咒」は脳を介さずに作用することもあると考えられています。この点において、脳科学的な解釈には限界があるといえます。

意識は脳だけに宿るのか?

現代の脳科学では、意識は「脳の神経活動によって生じるもの」とされ、人の思考や感情はすべて脳の働きに帰結すると考えられています。しかし、呪術や宗教の伝統では、意識は脳とは独立した存在であり、死後も存続するものとされています。

このことを示唆する研究の一つに、「臨死体験(NDE)」の報告があります。心停止状態に陥り、医学的に脳の活動が停止していたはずの人々が、後に「自分が手術室の天井から医師たちを見下ろしていた」と証言する例が数多く記録されています。

もし意識が脳に依存しないものであるならば、「咒」の影響も、脳の働きだけで説明することはできません。

たとえば、「呪いを受けた」と告げられた人が、実際に体調を崩したり、不運が続いたりする現象は、単なる心理的暗示ではなく、意識やエネルギーの変化が影響している可能性があるのです。

「咒」は場に影響を与える

呪術の世界では、「咒」は単なる言葉ではなく、「場のエネルギー」を変化させるものとされています。これは、特定の空間を清めたり、逆に呪詛を仕掛けたりする際に用いられる概念です。

たとえば、神社や寺院では、場を浄化するために祝詞や真言が唱えられますが、これは単に心理的な安心感を与えるためではなく、実際に「場のエネルギー」を変化させるために行われます。

これを脳科学の枠組みで説明するのは難しく、「咒」が作用する範囲は、物質主義的な科学の枠を超えていることが分かります。

中野信子氏の『咒の脳科学』では、「咒」の力を言葉の影響として説明していますが、呪術の視点では、「咒」はそれを唱える者の意識や霊的エネルギーと深く結びついていると考えられています。

また、脳科学の前提では、意識は脳の神経活動から生じるものとされていますが、呪術の伝統では、意識は脳を超えた存在であり、言葉を介さなくても作用するものとされています。

さらに、「咒」は場のエネルギーにも影響を与えるとされ、物理的な空間の浄化や呪詛返しなどの技法は、単なる心理的効果では説明しきれない部分を含んでいます。

第3章 具体例を通じた世界観の違い

前章では、「咒」の本質が脳の働きを超えたものであり、意識やエネルギーと深く関わる可能性があることを論じました。

本章では、具体的な事例を通じて、脳科学と呪術における「咒」の捉え方の違いをより明確にしていきます。ここでは、「ブードゥデス(Voodoo Death)」「禹歩・反閇(へんばい)」「言葉の呪術的な力」の三つを取り上げ、それぞれの解釈を比較していきます。

1. ブードゥデス(Voodoo Death)の解釈

「ブードゥデス」とは、呪いをかけられたと信じた人が、実際に身体に異変をきたし、最悪の場合は死に至る現象を指します。この現象について、脳科学と呪術では大きく異なる解釈がなされています。

脳科学の解釈:「信じ込むことによる自己暗示」

脳科学では、ブードゥデスは「ノーシーボ効果(逆プラセボ効果)」の一例と考えられています。ノーシーボ効果とは、「悪い暗示を受けることで、本当に悪い影響が出る」という心理現象のことです。

例えば、ある実験で、被験者に「この薬には強い副作用がある」と伝えてから服用させると、実際には無害な成分であっても、頭痛や吐き気を訴える人が現れることが確認されています。

ブードゥデスの場合も、「呪われた」という強い思い込みが、自律神経の働きを狂わせ、極度のストレスを引き起こします。その結果、血圧が異常に上昇したり、心臓発作が誘発されたりすることで、命に関わる事態に至ると考えられています。

また、戦場においても同様の現象が報告されています。

たとえば、極度の恐怖を感じた兵士が、戦闘中に実際には致命傷を負っていないのにショック死する例があります。これは、心理的な要因が生理機能に直接影響を与えることを示唆しており、「呪われた」と確信することで体調が急激に悪化するメカニズムとも通じるものがあります。

呪術の解釈:「呪いのエネルギーが直接作用する」

呪術の視点では、ブードゥデスは単なる「思い込みの力」では説明しきれません。呪術的な技法により、意識や霊的エネルギーがターゲットに働きかけ、「信じるかどうか」に関係なく影響を及ぼすことがあるとされます。

たとえば、日本の陰陽道では「式神(しきがみ)」を使い、遠隔で対象に影響を与える技法が伝えられています。これは、特定の呪具や符を用いて霊的な存在を媒介とし、ターゲットの意識や運命に作用させるものです。

呪われた本人がその事実を知らなくても、突然体調を崩したり、不運が続いたりすることがあり、単なる心理的暗示だけでは説明しきれない現象が発生すると考えられています。

また、「丑の刻参り」に代表される呪詛の儀式では、対象者の髪の毛や爪などを利用して「分身」とすることで、直接的に呪いを作用させるとされます。このように、呪術の世界では、「咒」は単なる暗示ではなく、エネルギーそのものが実際に働きかけるものと考えられています。

2. 禹歩・反閇(へんばい)の解釈

禹歩(うほ)や反閇(へんばい)は、特定の歩き方をすることで場を浄化し、神霊と交信する技法です。この動作の意味についても、脳科学と呪術では異なる解釈が存在します。

脳科学の解釈:「心理的な切り替え効果」

脳科学の視点では、儀式的な歩行は「心理的な影響」によるものと考えられます。特定の動作を繰り返すことで、「意識の切り替え」が促され、集中力や精神の安定が向上するというわけです。

これは、スポーツ選手が試合前に特定のルーチンを行うことで精神状態を整えるのと似たメカニズムです。

たとえば、剣道や武道における「踏み込み」や「型」は、技術の向上だけでなく、心の統一や集中力の向上にも影響を与えるとされています。

同様に、禹歩や反閇も、「特定の歩き方をすることで自己暗示をかけ、意識の切り替えを促す行為」と考えられるのです。

呪術の解釈:「場を変える技法」

一方で、呪術の世界では、禹歩や反閇は単なる心理的な影響ではなく、「場のエネルギーを変える」ための技法とされています。

たとえば、神道の神職が儀式の際に特定の動きを行うのは、神域と俗世を分けるためです。密教においても、「結界を張る歩法」として用いられ、特定のリズムや動作によって霊的なバリアを形成すると考えられています。これにより、「邪気の侵入を防ぐ」「場のエネルギーを調整する」といった作用が期待されるのです。

この考え方は、風水や陰陽道における「方位の影響」とも関連しており、特定の動作を組み合わせることで「エネルギーの流れ」を変えることができるとされます。

3. 言葉の呪術的な力

最後に、言葉そのものが持つ力についても、脳科学と呪術では異なる解釈が存在します。

脳科学の解釈:「プライミング効果」

脳科学では、「特定の言葉に触れることで、行動や思考が無意識に影響を受ける」現象を「プライミング効果」として説明します。

例えば、「成功」「幸運」といったポジティブな言葉を頻繁に聞くと、自尊感情が高まり、積極的な行動を取るようになります。一方、「失敗」「無理」といったネガティブな言葉を浴びると、やる気が低下し、行動力が鈍る傾向があります。

呪術の解釈:「言霊としての力」

呪術の世界では、「言霊(ことだま)」という考え方があり、言葉が現実に影響を与えるとされます。神道の祝詞や密教の真言は、単なる音の並びではなく、「言葉そのものがエネルギーを持つ」と考えられています。

また、呪詛(じゅそ)や祓いの言葉は、心理的な暗示ではなく、実際に場や人に働きかける力を持つとされます。この点は、脳科学的な説明では捉えきれない部分です。

このように、脳科学は「心理的な影響」を重視しますが、呪術では「意識やエネルギーの操作」によって、現実に働きかける技法が存在すると考えられています。

第4章 現代社会における「咒」の諸相

「咒(まじない)」というと、神秘的な呪術や宗教的な儀式を思い浮かべるかもしれません。

しかし、現代社会にも「咒」はさまざまな形で息づいており、私たちの生活や意識に深く影響を与えています。

たとえば、SNSやメディア、社会の価値観、正義感、さらには美的感覚など、日常のあらゆる場面で「咒」は作用しているのです。本章では、こうした現代における「咒」のあり方を具体的に考察していきます。

1. SNSに潜む「咒」の力

現代において、言葉の持つ影響力が最も顕著に表れるのがSNSの世界です。

ある人が何気なく発した一言が、一瞬で拡散し、多くの人の意識を動かすことがあります。ポジティブな言葉なら人を励まし、勇気を与える力を持ちますが、逆にネガティブな言葉は人を深く傷つけ、ときには人生そのものを狂わせてしまうこともあります。

たとえば、ある芸能人が「炎上」し、誹謗中傷のコメントが殺到するケースを考えてみましょう。

最初は一部の人々による批判だったものが、拡散されるうちに集団化し、やがては「社会的制裁」としての機能を果たすようになります。

これは、古来の呪詛に通じるものがあります。呪詛とは、特定の人物に対して悪意を込めた言葉を繰り返し唱え、対象に不幸をもたらす行為ですが、SNSにおける誹謗中傷は、まさにこの現代版といえるでしょう。

言葉は単なる記号ではなく、それを受け取る側の意識やエネルギーに作用し、実際に影響を及ぼします。

逆に、SNSを「祝詞(のりと)」として活用する人々もいます。

たとえば、「自分は成功する」「今日は最高の日になる」といったポジティブな言葉を投稿し、自己暗示をかける人もいます。このような行為は、古来より行われてきた「言霊信仰」とつながるものです。言葉には力があり、それを意識的に発することで、現実を良い方向へ導くことができる。

SNSは、一歩間違えれば呪詛の場ともなりえますが、うまく活用すれば祝詞として機能し、自分や他者の人生を前向きにすることも可能なのです。

私たちが日々目にするニュースや広告も、一種の「咒」としての働きを持っています。たとえば、テレビや新聞が特定の社会問題を繰り返し報道すると、それがあたかも「国民全体の共通認識」となり、考え方そのものを方向づけることがあります。

一例として、「不安を煽るニュース報道」を考えてみましょう。連日のように「経済の悪化」「犯罪の増加」といった情報が報じられると、人々は無意識のうちに社会を「危険な場所」として認識し、警戒心を強めます。

すると、実際にはそこまで深刻でない問題であっても、人々の意識の中で「現実の脅威」として強化され、行動に影響を与えます。これは、「咒」としての側面を持つといえるでしょう。

また、広告業界では、「特定の価値観を定着させる」という形での「咒」が作用しています。

たとえば、美容関連の広告は「若さこそが美しさ」「スリムでなければ魅力的ではない」といった価値観を社会に刷り込みます。このようなメッセージが繰り返し流されることで、人々は無意識のうちに「こうあるべき」という固定観念を持ち、それに基づいた行動をとるようになります。

このように、メディアが発信する言葉やイメージは、人々の意識に影響を与え、それが「現実」としての力を持つようになるのです。これはまさに、現代における「咒」の一形態といえるでしょう。

3. 正義感と「呪い」—キャンセルカルチャーの問題

現代社会では、SNSやメディアを通じて、特定の人物や集団が一瞬にして社会的な攻撃や排除の対象となることがあります。

いわゆる「キャンセルカルチャー(Cancel Culture)」という現象です。

キャンセルカルチャーとは、過去の発言や行動が問題視された人物が、多くの人々からの一斉の批判に晒され、社会的に排除される状況を指します。興味深いのは、この現象が呪術的な社会における「呪詛(じゅそ)」と非常に似た構造を持つという点です。

古代社会では、共同体の価値観や秩序を乱した人物に対して、呪術的な手法を用いて排除が行われることがありました。

これは、共同体全体の「穢れ(けがれ)」を祓うための儀礼でした。現代のキャンセルカルチャーも、こうした呪術的な構造と本質的に同じ働きをしています。SNSを介した集団的な批判や攻撃は、一種の「社会的呪詛」として作用し、対象者を社会的に抹消する力を持ちます。

また、「謝罪会見」が現代の「禊(みそぎ)」として機能している点も注目に値します。問題となった人物が公の場で謝罪し、罪を認めることで、一度失った社会的信用を取り戻そうとする行為は、日本の神道における穢れを祓う儀礼とよく似ています。

こうした「禊」は、共同体の秩序を回復させるための社会的儀礼であり、「キャンセル(呪詛)」に対する「赦し(祓い)」という呪術的な役割を持つと考えられるのです。

このように、「キャンセルカルチャー」を呪術的な視点から捉えることで、現代社会においてもなお、「咒(まじない)」が生き続けていることが鮮明になります。

4. 美の基準と「咒」—ルッキズムの呪縛

「美しさ」とは何か。この問いに対する答えは、時代や文化によって異なります。

しかし、現代社会では、「美の基準」が非常に強く固定化されており、多くの人が「こうあるべき」という価値観に縛られています。

たとえば、ファッション誌やSNSでは「小顔」「高身長」「均整の取れた体型」といった理想の美が繰り返し強調されます。

すると、人々は無意識のうちに「自分はこの基準に適合しているかどうか」を気にするようになり、自己評価が変化します。これは、言葉やイメージが「咒」として働き、人の行動や考え方を支配している例といえるでしょう。

しかし、この「咒」を逆手に取ることもできます。たとえば、「私は美しい」「私は魅力的だ」と自己暗示をかけることで、実際に自信が生まれ、立ち居振る舞いが変わります。

肯定的な言葉を繰り返し発することは、呪術的な「祝詞」としての役割を果たし、現実を変える力を持つのです。

現代社会では、SNSやメディア、社会の価値観、正義感、美意識など、あらゆる場面で「咒」が作用しています。

言葉やイメージが人々の意識を動かし、現実を変えていく。これは、古代の呪術と本質的に変わらない構造を持っているのです。

「咒」は使い方次第で呪詛にもなれば祝詞にもなります。私たちは、その力をどう活用するかを意識的に選ぶ必要があるのです。

全体的まとめ

本記事では、中野信子氏の『咒の脳科学』を取り上げ、脳科学・認知科学の視点から「咒」の持つ影響力を分析する試みが、呪術的な「咒」の本質にどこまで迫れているのかを検討しました。科学と呪術、それぞれの視点を比較しながら、その違いを明確にすることを目的としました。

1. 『咒の脳科学』の視点とその限界

中野氏の論考では、言葉が人間の意識や行動に与える影響を、脳科学的な観点から解明しようとする姿勢が取られています。特に、SNSやメディアの言葉が個人や社会にどのような影響を及ぼすのか、また、ノーシーボ効果(悪い暗示が生理的・心理的影響を及ぼす現象)を通じた呪いのメカニズムなどが議論されており、現代社会における「咒」の問題を浮き彫りにする内容となっています。

しかし、これらの説明は、あくまでも「脳を媒介とした影響」に留まっており、呪術における「咒」の本質を完全に捉えているとは言い難いのも事実です。呪術の伝統では、「咒」は単なる言葉の作用ではなく、意識や霊的エネルギーと深く結びついており、「脳の働きだけでは説明できない力」が働いていると考えられています。

2. 科学と呪術の世界観の違い

本書の内容を通じて明らかになったのは、科学と呪術における世界観の違いです。科学は、言葉の影響を「心理的作用」として捉えますが、呪術では「意識そのものがエネルギーを媒介する」と考えます。特に、呪術の世界では、「言葉を発しなくても影響を与える技法」が存在するという点が、科学的なアプローチとの決定的な違いを生み出しています。

まじなひは、一切の発声や発話、所作を伴わず、特定のビジョンやイメージを強烈に描くことによってもできます。

この違いは、「物質主義的世界観」と「エネルギー的世界観」の対立として理解することができます。科学は、物理的に測定できる現象のみを対象とするため、意識やエネルギーが独立した力を持つという概念を受け入れることが難しいのです。

一方、呪術は「エネルギーが実際に作用する」という前提に基づき、長年にわたる実践の中で確立されてきたものです。この根本的な立場の違いが、「咒」をどう捉えるかに影響を与えています。

3. 具体例を通じた理解の深化

ブードゥデス(Voodoo Death)、禹歩・反閇(へんばい)、言霊の力といった具体例を取り上げることで、科学と呪術の世界観の違いがより明確になりました。

ブードゥデスは、脳科学の観点からは「信じ込むことによる自己暗示」として説明されます。しかし、呪術の視点では、「意識やエネルギーが直接作用し、信じるかどうかに関係なく影響を与える現象」として捉えられています。

実際に呪われたとされる人が、その事実を知らずとも体調を崩したり、不幸に見舞われる事例があるため、「単なる思い込みの問題」では済まされない側面があるのです。

禹歩・反閇に関しても、科学的な説明では「心理的な切り替えの技法」とされますが、呪術の視点では「場のエネルギーを変える実践」と考えられています。特定の歩法や動作が、霊的なバリアを形成したり、神聖な領域を設定するための儀式として機能することは、長い歴史の中で繰り返し証明されてきました。

言霊の力に関しても、科学では「プライミング効果」として説明されますが、呪術では「言葉がエネルギーを持ち、現実を変える力を持つ」と考えられています。

たとえば、日本の神道における祝詞(のりと)や、密教の真言(マントラ)は、単なる言葉の響きではなく、「言葉そのものが霊的な影響を及ぼすもの」とされています。

4. 科学と呪術、それぞれの限界

科学と呪術は、それぞれに強みと限界を持っています。科学の方法論では、「測定可能なもの」しか扱えないため、霊的なエネルギーや呪術的な力の作用を検証することは難しいのが現状です。

一方、呪術の世界では、「実際に結果を生み出すこと」が重視され、数千年にわたる実践を通じて確立された技法が存在します。

しかし、科学と呪術が完全に対立するものではなく、互いに補完し合う可能性もあります。たとえば、心理学や脳科学が呪術的な技法の効果を部分的に解明することで、両者の橋渡しとなる研究が進む可能性も考えられます。

5. 今後の展望

脳科学や認知科学が「咒」の研究を深めることは、言葉の力を理解する上で非常に重要です。しかし、呪術的な「咒」の本質を捉えるには、物質主義の枠を超えた視点が必要になるでしょう。

科学と呪術は、それぞれ異なる前提を持ちながら、「言葉が人間や社会に与える影響」を追求してきました。

しかし、この両者は完全に対立するものではなく、将来的には融合する可能性も秘めています。特に量子力学や意識科学の分野が発展するにつれ、「意識」と「物質」の関係が次第に解明され、これまで科学では説明が難しかった呪術的現象が新たな視点から理解される日が来るかもしれません。

今後、科学が呪術の領域に歩み寄るのか、それとも呪術が科学的なアプローチを積極的に取り入れるようになるのか、その可能性は未知数です。

しかし、「咒(まじない)」が再解釈される過程を通じて、私たちは言葉の持つ力とその本質について、より深く理解することができるでしょう。

私たちにとっての課題は、これからの科学と呪術の対話を見守り、その交差点で何が生まれるのかを追い続けることなのかもしれません。

「咒(まじない)」の本質を理解するには、単なる知識としての理解だけでは十分ではありません。

科学的に解明しようとする試みは大切ですが、呪術とはそもそも頭だけで考えるものではなく、自ら実践し、その効果を身をもって体験することで初めて本当の意味が分かるものです。

言葉の力、意識の働き、そして目に見えないエネルギーの作用。それらは、私たち自身が実際に感じ、経験することによってこそ、真実の姿を現します。

ぜひ、あなた自身がその世界に一歩踏み込み、自らの体験を通じて「咒」の持つ深遠な力を探求してみてください。その先には、科学と理論の枠を超えた、真の理解が待っているかもしれません。

文責:はたの びゃっこ

以下の過去記事を読んでいると本記事の理解がはかどります。

関連記事

【本記事のディープ度】:発展編★★☆

霊性の基本を理解したうえで、さらに深い知識や実践的な内容を求める人向け

巫師麗月チャンネル

麗月相談室はこちらへ

↓

よろしければ下のバナークリックお願いします

↓