2023年12月のテーマ

「クリスマスには日本のクリスティーを!」

第三回は、

「京都西大路通り殺人事件」

山村美紗 著、

文春文庫、1998年 発行

です。

今月のテーマの"日本のクリスティー"とは言わずと知れた山村美紗さんのことです。

アメリカ人女性のキャサリンを探偵役としたシリーズが私はお気に入りですが、今月はあえてキャサリン・シリーズではない作品をおすすめしたいと思っています。

今回おすすめする「京都西大路通り殺人事件」は、今月第一回目に書いた記事の主人公、舞妓の小菊と日本画家・沢木の長編物です。

あらすじは…北野天満宮で舞妓の豆千代が殺されたのを端緒に、京都西大路通り付近の神社仏閣で次々と人が殺されていきます。被害者が祇園の関係者ということもあり、容疑者は祇園に来るお客さんたち…すなわち小菊の近くにいる人物であると思われ、小菊と沢木は事件の調査にのめりこんでいきます。

この物語をおすすめしたい理由をお話するために、以前書いた記事の内容に触れたいと思います。

この記事の中で私は、山村美紗作品には登場人物が不倫関係にあるケースがとても多く、その理由として秘められた殺人の動機や、隠された共犯関係を作り出すために必要だったのではないかと推測しています。

この記事で比較対象になっているアガサ・クリスティーの作品では、時に他人になりすまして生活している登場人物がおり、彼らの抱える秘密が殺人事件にかかわってくるという、それだけでもう物語中の謎が膨らむ設定がみられるのですが、戦後の混乱の時代が舞台だからこそ可能だった設定で、現代の日本ではなかなか難しい…というようなことを続けて書いています。

ここまで書けば察しの良い方はもうお気づきかと思いますが、今回おすすめする作品では、この"他人へのなりすまし"が登場するのです。

短い間、その場にいる人間だけをだます目的で行うならば"なりすまし"は可能だと思います。

外と隔離された状況で、閉じ込められたメンバーの中に身分を偽っている人物がいるというシュチュエーションは、推理小説に多くあります。

私がここで取り上げる"なりすまし"はそういうものではなくて、もっと長期間に及ぶもので、ちょっとやそっとではバレないものです。

この物語では、"ある時点から他人の人生を自分の人生として生きている"というレベルの"なりすまし"が行われており、1980~90年代にそんなことが可能なのか?というところに、純粋に興味を惹かれます。

推理小説では、遺産目当ての家庭内の殺人や恋愛感情のもつれなど、動機の目星から容疑者を絞ってそこから殺人が可能か検討していくパターンと、殺人が行われた現場に居合わせたことがはっきりしているなど殺人が可能な人たちの中から動機のある人物を容疑者とするパターンが捜査方法として主流だと思います。

この作品では、どちらのパターンのアプローチもするけど、有力な手掛かりというものはなかなか浮かばず、容疑者が絞り切れずにいるうちに次々と殺人が起こってしまうという展開からの"なりすまし"の可能性浮上なので、捜査自体は行き詰まっていくのにお話としてだれることがなく、アップテンポを保ったまま最後まで楽しめる作りになっていると思います。

二時間ドラマがたくさん作られていた時代には、実は登場人物の一人が長年正体を隠して生活していた復讐者で機会をじっとうかがっていた…なんてストーリーをテレビでもよく目にしましたが、大抵は戸籍を調べればわかる話なんだけど、普通の捜査でそこまでする必要性がないからわざわざ戸籍まで取り寄せないで最後にわかるというわけです。

この作品のはそこもちょいと違うというか、とにかく徹底している"なりすまし"を作者が"普通はあり得ないことだけれど、リアリティを持たせて描いている"ところが興味深いです。

ちなみに、山村美紗作品で、"なりすまし"の謎を追うミステリーがもうひと作品ありまして、今回どちらを取り上げようか迷ったので、それもご紹介しておきます。

(他にもたくさんあるのかもしれませんが、私の読んだ限りでの話です。)

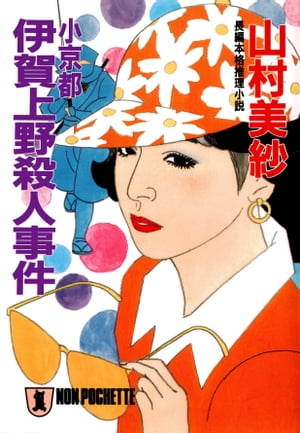

「小京都伊賀上野殺人事件」

山村美紗 著、

祥伝社 ノン・ポシェット、1985年 発行

です。

こちらはニュースキャスターで推理作家の沢木麻沙子シリーズの長編です。

「京都西大路通り殺人事件」とはまた違った方法で他人の人生を生きている登場人物が出てきます。

クリスティー作品に登場する"なりすまし"の人物もここまでは徹底していません。

むしろ、いっとき、その人のふりをしている場合の方が多いですから。

というわけで、おすすめいたします。(*^▽^*)