ウチの師匠は年一回、銀座ガスホールで独演会を開いてました。オイラは入門した翌年(74年)から前座として高座に上がらせて戴きました。その年は『黄金の大黒』を演らせて戴きました。

そして翌年(75年)の会では、『堀の内』をネタおろしで演りました。この噺は一門の古今亭志ん太(現志ん橋)兄さんに稽古をして戴きました。

9月か10月頃だったと思います。場所は協会事務所の二階、今は黒門亭になっている所です。今は立て直して綺麗になってますが、その当時は事務所といっても、事務員がいるワケでもなく、只電話が置いてある空家の様なもンでした。なので前座が二人、11時頃~16時頃まで留守番をしていました。二階は現在のように畳敷きでしたから、殆どは二階でゴロゴロとしたり、或いは稽古をしたりして過ごしていました。

留守番でなくとも、寄席の楽屋と違って声も出せるし、外音も無いので、良く稽古に使われていました。まっ、それは今でも黒門亭を稽古場に使うのと変わりありませんけど。

志ん橋兄さんの『堀の内』のテンポの良さは一番だと思い、稽古をお願いしました。又、志ん橋兄の口調はオイラには入り易い(というか、真似し易い)ので、無理なく覚える事が出来ました。

この噺は十代目桂文治(当時は伸治)師から習ったそうで、文治師の十八番と言われていた噺。芸協の偉い師匠ンとこへ、オイラの様な平々が稽古に行き難いし、あの口調(稽古では違うのかも知れないけど)ではチョット覚え難いかも知れません。

一通り演り終えてから、細かく区切って稽古してくれました。同じような『くすぐり』は、どちらかを省くとすっきりとするとか、他の噺にも応用出来る事などの注意を聞き、20分の噺の稽古は倍の40分程かかったように記憶しています。

この噺は、その当時から殆ど変わりなく演ってます。子供寄席では一番受ける噺ですね。後半お詣りから帰って来たところから演ると、7分程で纏まるので、正月など時間の無い時にも重宝しています。

( 2011年11月06日 )

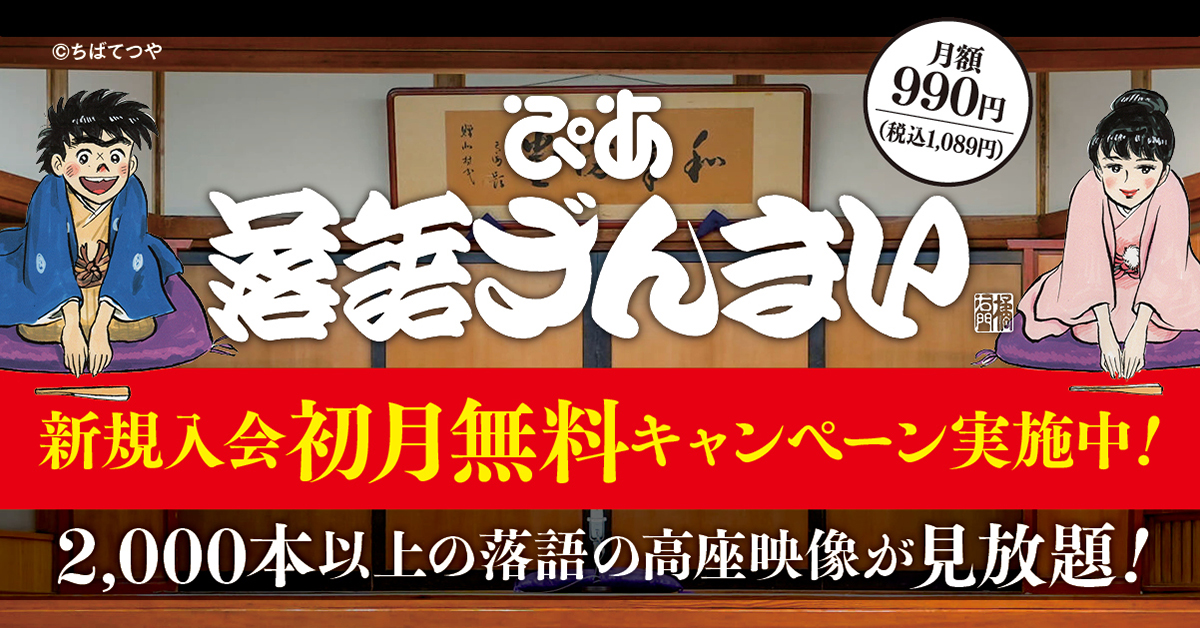

ぴあ落語ざんまいに末廣亭高座収録が有ります。