1935年に和光教園が貞陵里、そして向上會館が弘濟外里に土幕民の収容施設を設置することになった。「土幕民(3)---和光教園と向上会館」に書いたように、それは社会事業のようにみえるが、実は「大京城」計画がきっかけで実施されたもので、新たに京城府に組み入れられる地域の土幕が「整理」の対象となり、京城の「美化」のために土幕民が「府内」から追いやられることになった排除の色合いの強いものであった。

都市の周辺に暮らすことでかろうじて生きている貧しい人々にとって、中心部に隣接する場所から排除されるということはまさに死活問題であった。

1930年代後半の貧しい朝鮮人の生活の一端を描いた回想がある。土幕民や土窟民が早くから住みかとしていた三坂通の三坂小学校に、1935年に入学した山田卓良の回想である。

(龍山の)陸軍官舎に住んでいたころ家の前の道端で、毎日、牛車に積んだ大樽の兵営残飯にむらがる朝鮮人の姿である。二銭、三銭支払ってはパカチの容器一杯の残飯を買っている。残飯には、麦飯の中に魚の骨などの残菜も混入していた。腐ってはいないのだろうが、すえたような臭いがして真黒にはえがたかっていた。その残飯は家畜に与えるものではなく、彼等の常食に供するものだった。

京城三坂小学校記念文集『鉄石と千草』(1983)

戦後、1970年代になって山田が韓国を訪れた際、ある韓国人との会話をきっかけに思い出した記憶の中の風景だという。

1930年代の京城で、すえた臭いのするハエのたかった残飯を求めて暮らす人々もいたのを内地人の子供は目にしていた。しかし、それは長いあいだ朝鮮の記憶の奥底に追いやられていたのである。

土幕に暮らす人々は、京城の中心部に近接する場所にいれば軍の駐屯地の残飯にありついたり、京城駅・龍山駅のような人と物資の集散する場所などで、生き延びるためのわずかな日銭を稼ぐこともできた。

内地人や一部の朝鮮人が見たくない「貧しさ」を見えないところに遠ざけること、それが「大京城」を「美化」する方策の一つだった。それが「土幕整理」だった。

ただ、貧しい人々は市街を離れては食えない。和光教園や向上会館が貞陵里や弘済外里に収容施設を造成して多少なりとも改善された居住環境を準備したといっても、その日暮らしの土幕民はそこには移れなかったのである。

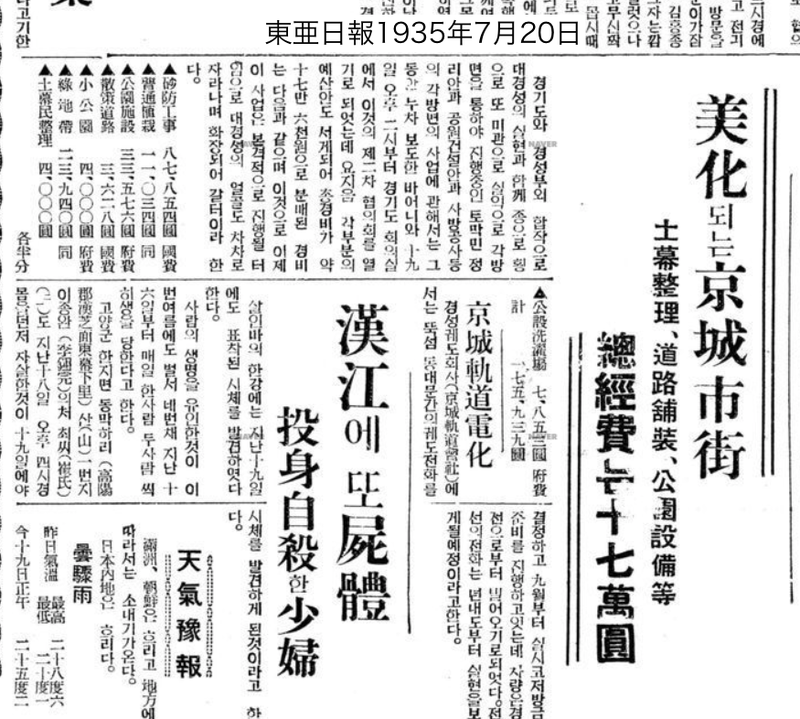

この「土幕整理事業」の問題点を報じる1936年7月の『東亜日報』の記事がある。

土幕民移住失敗は朝三暮四の政策

今年内1500戸移住計画も事実上実現は困難

京城府で去る昭和9年度から同12年度まで4ヵ年計画で府内に散在する土幕民2000戸を府外弘済外里と貞陵里に集団収容し、弘済外里は橋南町にある向上会館に、貞陵里は観水町の和光教園に委任してその事業を進めさせてすでに3年目に入ったが、実際の成果は弘済外里で約140戸ほど収容しただけである。

これに思うところがあったのか、数日前に土幕民整理委員会を開会してこれについての善後策を講究し、今年中にその4分の1にあたる1カ所につき750戸ずつを収容する方針を立てたという。

しかし、これまで土幕民集団収容政策の成果が芳しくない原因は、府当局の土幕民整理方針が途中で変更されたところにある。最初は土幕民の生活状況を考慮して家屋建築材料を供給することになっていたが、予算の関係で部落の道路・水道・下水設備だけを行い、その外は全て土幕民が負担して家屋も自分で建てることになった。

土幕民はまさにその日暮らしで、悲惨な生活を送っており、到底その重い負担に耐えられない。また収容所近くには労働市場がないために生活を脅かされるため、二ヶ所の収容施設に行きたがらない。従って、今年中に1500戸を二ヶ所に収容するという方針は実現困難である。府ではどのように対処するつもりなのであろうか。

4カ年計画で2000戸を移す計画の3年目に入ろうとしている時点で、収容地に移ったのは弘済外里で約140戸のみに過ぎなかった。頓挫している原因は、当初京城府の予算で確保するとされた建築材料が全て土幕民の自己負担になった上、弘済外里と貞陵里の近くに「労働市場がない」という立地条件にあったと書かれている。

ためしに、KakaoMapで弘済外里から京城駅まで徒歩ルートを検索すると1時間半かかる。阿峴の和光教園の望月郷からだと京城駅まで20分程度。桃花町から龍山駅も25分程度である。

1940年の京城帝大医学部生による調査では、敦岩里(旧貞陵里)の和光教園の収容地に約500戸、3037人、弘済外里の向上会館の収容地に930戸、5580人と当初の計画を下回ってはいるが36年よりはだいぶ増加している。ただ、実際の入居者は、京城府が対象者としていた府内の土幕民よりも、権利の転売などで格安住居を手に入れた勤労民が居住するケースが半数以上だったとされる。向上台の下には不動産屋、高利貸し、質屋などがあり、中腹までは勤労階層、上部が貧民の居住区といった区分けが出来上がっていた。

その理由の一つとして考へられることは向上台が都心地から離れすぎてゐて、交通費がかさみ、婦女子など僅少な賃金では市内に働きに出ても得るところが少ないためかとも考えられる。

将来に於ても市内各所に散財する土幕民を整理する場合は、この向上台に於けると等しく、或ひはより遠距離に追出されることと思わはれるが、彼等の大部分は都市に出て職を求めるものであり、また彼等の職業は多く早朝から、日没後に至るまでの長時間の就業を余儀なくせしめられるものであり、しかも労銀に比較して交通費の占める割合はすこぶる大きいのであるから、これらの諸点について考えただけでも、その対策は容易ならざるものがある。『土幕民の生活・衛生』第1編第5章第2節

こうしたこともあってのことだろう。1938年になって、京城府は府内の新設町・安岩町など清渓川に流れ込む龍頭川河原周辺の公有地5000坪を開放して、土幕をここに誘導することにしている。

1938年10月29日と30日の『京城日報』には、京城府の工営部長の長郷衛二が「朝鮮都市に於る特殊細民に就いて(一)、(二)」を掲載し、主として内地人向けに「土幕民対策」について解説記事を書いている。

長郷の記事では、土幕民を3分類し、最下層の貧民層(第1種)はその一部に過ぎず、そこそこの収入がありながら格安の借家として土幕に住む階層(第2種)や、土幕収容地や土幕の貸借などで利益を得ている階層(第3種)もあるとしている。すなわち、向上台を例にとれば、最上部に第1種の人々、中腹に第2種、そして麓部分に第3種の人々が陣取るといったかたちである。

そして、その記事の最後に次のような今後の方針を示している。

以上二つ共細民地區設定には都市計畫案として指定し、其収容地は山頂山腹をさけ平地で都市の風致を損せざる地点に且つ勞働市場に近く分散的に設定する、これには國有地の拂下げによるか或區畫整理事業に伴ひ減歩により捻出すべき事が可能性がある。

すなわち、京城府街の傾斜地で、かつ働く場が近くにないという収容施設の立地条件の悪さを認めた上で、新たな措置として、府内のはずれの土幕の多い河原などの公有地・国有地を指定して、ここに各所に散らばっている土幕を集中させるという方針を立てた。

戦時体制が強化される中、京城の土幕民はますます増えていった。1940年7月初め、大雨のため龍頭川の堤防が決壊して一帯の土幕民が被災した。この時、たまたま朝鮮北部の咸鏡北道と平安北道から「石炭運搬人夫200戸1000人」を送ってほしいとの依頼があった。これを報じる『京城日報』には、4万人の土幕民をみんな送ってしまえといわんばかりの記事が掲載された。

この朝鮮北部への土幕民送り出しは、京城府の社会課が土幕民の多い地区の出張所に係員を派遣して土幕民を集めようとしているとされているが、それ以上の具体的な内容については資料が見つけられない。

ただ、この時期以降、再び「土幕民整理」の動きが強まっていく。

この5月10日の記事から2ヶ月後の7月には、東京城、多分新堂町、安岩町、竜頭町の指定地以外の土幕が強制撤去され(『毎日新報』1941年7月18日)、漢江沿江の土幕民も排除されている(『毎日新報』1941年8月28日)。

すでにこの時期には、『朝鮮日報』『東亜日報』は廃刊になっており、朝鮮語の新聞媒体は総督府の機関紙『朝鮮新報』(旧朝鮮申報)のみとなっており、『東亜日報』の記事のように土幕民への対応に懐疑的な視点が垣間見られるような記事はなくなっていた。

そしてその翌年には、土幕民を「労力報告運動」という形で戦時の労働力として動員するという方向が打ち出されている。

それが具体化したものが、土幕民の北海道への移送である。

1942年2月26日の『毎日新報』に、「土幕民蘇生 産業戦士として北海道に」という記事がある。西大門、龍山、城東、東大門などの各警察署管内の570名ほどを北海道の鉄道土木工事場に「斡旋派遣」するとなっており、すでに2月13日に50名、14日に83名、23日に85名、24日に85名が送り出されたとなっている。そして、最後に「이들토막민들의 자최를 업새이게할터이라고 한다.(これら土幕民の痕跡をなくしてしまうという)」と結んでいる。

3月12日には、続報として3月29日までに590名が送り出されるとしている。

さらに、6月には追加の1000名を送り出すという記事が出ている。

かなり具体的な内容が書かれている。

一億国民の心と誠を捧げ大東共栄圏建設に突進するこの時、都市の細民層である土幕民を動員して鉄道工事と一般土木工事に建設戦士として参加させ、彼らに凛々しい気迫を備えさせる一方で生活安定を確保させるという意味で、京畿道社会課では昨年冬に前後三回に渡って北海道に送ったが、その成績が大変よいことから、また今回1100名の土幕民を、北海道鉄道工業株式会社、地崎組の雨龍電力株式会社に送ることに決定し、来たる19日午後2時から道庁第二会議室で野田社会課課長、佐野高等課課長と京城府の府内各職業紹介所長、各警察署高等係主任と、その他係員30名あまりが出席して、各警察署を単位とした斡旋人員と出発日時その他具体的方策を討議決定することになっている。大体において城東、龍山、東大門各署は150名、本町、鍾路署は各50名、永登浦署は100名、それ以外は職業紹介所で直接斡旋がなされる。

「官斡旋」といわれるものだが、その実態は、京城府庁社会課や府内の職業紹介所だけでなく、各警察署の高等係主任がそれぞれの管内の人数を決定して、その人員を北海道に送り出すものであった。

これ以降、どの程度の人員が送り出されたのか、その全体像を示す資料はまだ見いだせていない。

土幕民が送られた雨竜発電所についてはこのように書かれている。

現地は北海道でも特に豪雪、酷寒の地域であること、計画規模が非常に大きく技術的諸問題が山積していたこと、さらには戦時下における建設資材、労務者の不足などの理由により建設工事の労苦は筆舌に尽しがたいものがあった。

機械の普及していなかった当時としては人力が主体であり、人間の全労力を投入して所謂人海戦術をもって建設に立ち向かったのである。

そのため各請負人は土工夫の獲得にあらゆる手段、方法を用い、昭和16年太平洋戦争に突入してからは工事に一層の拍車がかかり、募集の手を朝鮮にまで延ばし多数の朝鮮人を強制連行して工事に従事させた。

当初工事を請負った建設業者は、戦争による資材と賃金の騰貴で途中で工事を放棄したため、雨竜電力は準直営工事に切替え、戦時下の電力増強に対する国家の要請もありこれにこたえるため工事を強行し、この大事業を完成させたのである。

雨竜第1ダム右岸の小高い丘に慰霊塔が湖を見おろすように立っている。表面には「殉職者慰霊塔、雨竜電力株式会社社長足立正書」と書かれている。この工事の犠牲者は175人といわれているが、その数が実数と一致するのか日本人と朝鮮人の区分ができるのか全く不明である。

シリーズ ―日本の発電所― 北海道電力雨竜発電所

北海道電力(株)発変電課長 田原迫孝一

1991年2月

(おわり)