昨年10月下旬、ぼくは5年ぶりにその店の重たい扉を開けた。途端に耳に飛び込んでくる大音量のハードロック。レスリー・ウエストの豪快なリードギターとパワフルなシャウト。マウンテンの「Never In My Life」だ。暗い店内では、背広姿の中年男性2人がカウンターの両端に座り(見事なソーシャル・ディスタンス!)、グラス片手に、首を少し上下に振りながら、音楽に聴き入っている。先客との距離を空け、中央の座席に腰かけると、カウンター奥からぬっと現れた強面のマスターがiPadを差し出しながら声をかけてくる。「おう、久しぶりだな」。

新宿三丁目の雑居ビル3階にあるロック・バー「Upset The Apple-Cart」。マスターのGさんこと西川宏樹氏は、自称「人生で2度ロック・バーを開いた狂人」。つまり、この店は、彼にとって2軒目となるロック・バーだ。店のシステムは、至ってシンプル。iPadに収録された膨大な楽曲リストから聴きたいナンバーを探し、紙にアーティスト名と曲目を書いてカウンターに置けばよい。音楽に貴賎無し、この店では、ビートルズも松田聖子もザ・バンドも早見優も同列だ。リクエストは全て受け入れられる。それどころか、マスターもしくは同人から、絶妙なセンスのアンサーソングが贈られることもしばしば。ぼくは、この返歌のメドレーを通して、ジャニス・ジョプリンのスワン・ソングやホット・ツナの洒落たアコースティック・ブルースナンバー、そして、初期のロッド・スチュワートの素晴らしさを学んだ。

さて、ぼくが久方ぶりにこの店を訪問したのには訳がある。それは、緊急事態宣言発令に伴う休業期間中に、“転んでも只では起きぬ”マスターが上梓した電子書籍「ロックバー読本:すべての心若き野郎どもへ」が何ともいえずピュアで、真っ直ぐなロック・スピリッツに満ちており、いたく共感するとともに、強く背中を押された気分になったからだ。曰く「お前は今も転がり続けているか?」。ぼくは、随分前から、社会的に地べたに這いつくばった状態でいることを甘受しているが、のし上がることは最早無理だとしても、転がることならまだできるかもしれない。そう思わせる何か(Something)が、マスターの文章にはあった。

そこで、本の感想だけ伝えて、早々に引き上げようと思っていたのだが、不覚にも久し振りに外で飲むバーボンの甘さと香ばしさ、そして全身を直撃する爆音の心地よさにやられ、途中から一切の記憶を失い、気付くと、午前3時、旧新宿厚生年金会館前あたりをうろうろと千鳥足で歩いていた。思えば、初めてこの店を訪問した時も、厚生年金会館跡地に移転したかつての名店「Rock in Rolling Stone」があまりにも酷くて、半ば絶望しながら、大学時代の悪友3人でとぼとぼ歩いて行ったのだ。(そのことを今になって思いだした。7年前の秋、ぼくは確かにモビー・グレイプの「Hey Grandma」をリクエストした。)

翌日、店のfacebookに、酔いつぶれたことを詫びるメッセージを送ると、すぐにマスターから返事が来た。幸いなことに、記憶が途切れている間も終始上機嫌な様子であったらしく、一切迷惑はかけていないとのこと。ほっとしたが、一方で(この時期の東京の陽性者数は1日100~200人程度であったとはいえ)、一歩間違えれば感染拡大につながりかねない自らの軽率すぎる行動を猛省するとともに大いに恥じた。マスターからは続けて、「ロックバー読本第3弾の原稿を同人から募っている。テーマは『My Music Life With COVID-19』、気が向いたら君も書きたまえ」とのお誘いがあり、締切は今日中との無茶ぶりに唖然としつつも、同人の仲間入りをさせていただく絶好の機会と、興奮状態でザザっと原稿を書き、マスターに送った。その書き下ろしならぬ書き殴りの散文は、先月刊行された「ロックバー読本:新型コロナウイルスをぶっ飛ばせ」に無事掲載された。文章に添えたリクエスト曲は、ビーチボーイズの「Long promised road」である。

先にUpset The Apple-Cartは、マスターの2軒目のロック・バーと書いた。2軒目ということは、当然のことながら1軒目の店舗が存在する。それが、1990年代に音楽系酒場の新たな潮流を創ったとも言われる伝説のロック・バー「コモン・ストック」である。一流大学を卒業し、大手総合商社と大手都市銀行の若き企業戦士であった2人の若者(火ダルマ・ブラザースG&A)が、親や会社の反対を押し切り、ドロップアウトして、バブル末期の西新宿につくりあげたはぐれ者のためのシェルター。そこに編集者であり腕利きの料理人でもあったコーが加わり、美味い料理と酒と、そして何より1960年代から70年代にかけての最高のロックを最大級の爆音で聴かせる店が誕生した。

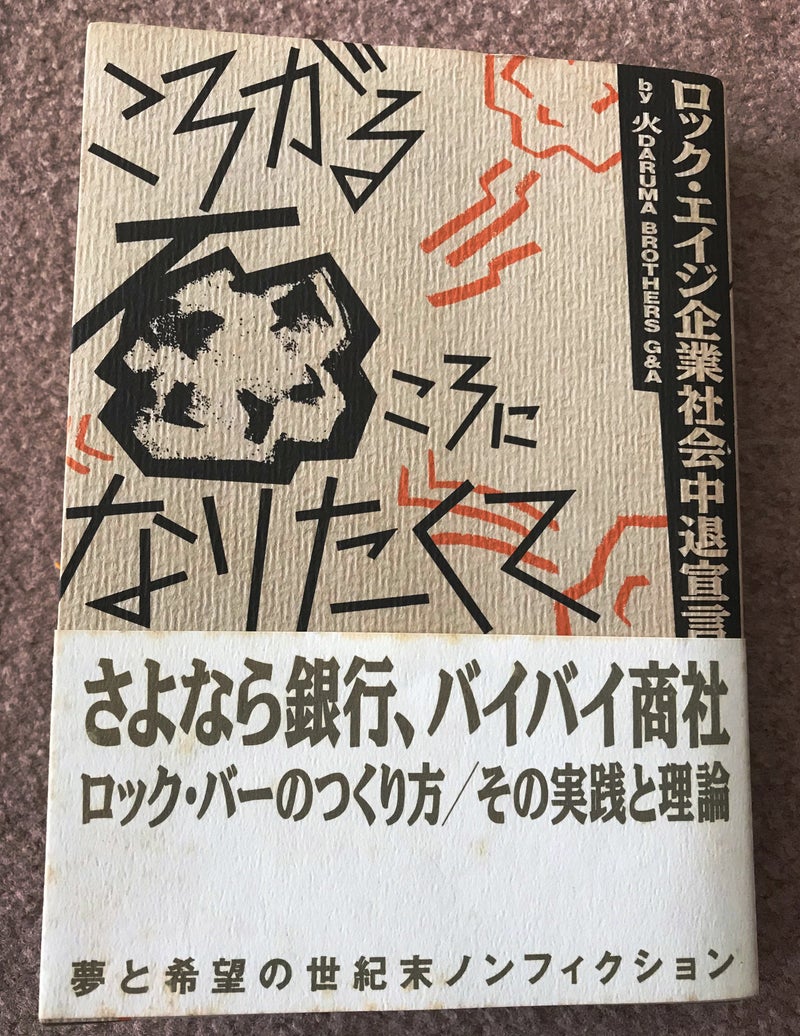

そんな彼らが1991年に出版した「ころがる石ころになりたくて」を先日ようやく読むことができたのだが、ブルース・ブラザース、リチャード・マニュエル、And Your Bird Can Sing、シー・ユー・アゲイン雰囲気、ヴィム・ヴェンダース等々、彼らが好きなものは、ぼくの好みとほぼ一緒で、思わず「おぉ同志よ!」と肩を叩きたくなる思いに駆られた。同時に、90年代最後の年、消耗したAが客からのリクエストを一切か聴けなくなったのを機に、彼らの青春も、西新宿の砦も共に終焉を迎えたのではないかと想像すると、この希望に満ちた青春譚が指し示すものも、つまるところ、閉塞感に支配された現在であるように思え、切なくて胸が痛くなってしまうのだ。

「コモン・ストック」は、幻のロック・バーでもあった。狭いエリアにブートレグ屋が密集する西新宿7丁目にありながら、奥まっていて、なかなか辿り着くことのできない店だった。極度の方向音痴のぼくは、いつも道に迷い、結局、飲み代は、ディスクランドやUK EDISON での猟盤経費に消えた。今回、Googleマップを頼りにかつて店があった場所を歩いてみると、驚いたことに、そこは、20数年前の通勤経路沿いであることが判明した。新宿警察署から青梅街道を渡ってすぐの寂れた小道を直進したところ。左側に天理教の建物があり、その向こうには、芸能事務所の若プロダクションや当時贔屓にしていた亀寿司があった。さらに直進すると、小滝橋通りへと続く小道に突きあたる手前右側に、古びた3階建ての雑居ビルが現れる。このビルの地下に「コモン・ストック」はあった。

90年代半ばまで高田馬場に住んでいたぼくは、この道を、つまり、探し続けていた幻のロック・バーの店先を何百回も自転車で通り過ぎていたのである。20代だったあの頃に、火ダルマ・ブラザースG&A、そしてコーさんに出会っていたら、ぼくの人生はまた違うものになっていただろうか? 東京で新型コロナの新規感染者が初めて千人を超えた日の翌朝、「コモン・ストック」跡地で、ウォーレン・ジヴォンの「Hasten Down The Wind」を聴きながら、そんなことを考えていた。

※ ストリートビューの2009年の画像は、閉店から10年経ってもなお、コモンストックのメイン・キャラクター火ダルマ(DARUMA)が、主の去った店先で、風に吹かれ、転がりつづけていたことを教えてくれる。

「風がビルの城壁を形づくっていた石を路上に投げた。いま路上(道端)のひとつの、いやふたつのちっぽけな石ころになったという実感がある。そしてその石ころはころがっている。ころがりつづける。」(火DARUMA BROTHERS G&A著「ころがる石ころになりたくて」)

(1/3追記)マスターからの貴重な指摘をいただき、コモン・ストック閉店の経緯に関する文章を一字修正した。