とうろうろする入院中の認知症の患者さんに、

「夕方になったら帰りのバスがでますので、お待ちください。」

と話し、患者さんをなだめつつも、

「こんな嘘を言って、なだめたりしていいのかなあ」

と自問自答したりする。

また

「息子に会わせてください。息子と話がしたいんです。」

こんな風に懇願してくる患者さんに

「息子さんは今お仕事されていますから、お仕事が終わるまで少し待ってみましょう。」

と答えて、患者さんをなだめつつも、

「そうは言っても、自分は息子さんが仕事しているかどうかなんて知らないし、

こんなその場かぎりの嘘をついてもいいんだろうか?」

と自問自答する。

認知症の方に、その方がすぐ忘れてしまうからと言って、

嘘をついて相手をなだめていいのかな?

そんな疑問や不安を持つ方がたまにいらっしゃいます。

私も昔はそう思うときがありました。

認知症の方と接していると、

いつも正しいことや正確な情報を伝えることにこだわっていると、

相手の不安がさらに強くなったり、

相手が理解をしてくれないときがあります。

その場でもっとも相手を安心させる一言というのは、

時には嘘と思えるような、

真実で無いときもあります。

そういう安心させる一言というのは、

認知症の方とたくさん接していると、

だんだんわかってくるものなのですが、

その時、こんなことを言ってもいいんだろうか?

って自問自答してしまうこともあるのです。

どこまでの嘘が許されるのか?

という議論はおいておいて、

このようにセラピスト自身、援助者自身が

「こんな言葉かけでいいのかな?」

と自問自答している

私はその心理状態にいつも関心があります。

対人援助職にとって、

内省して自分の行動を振り替えることは

大切なことだとは思います。

しかし、

「これでいいのだろうか?」と

自問自答している時、

なにか自分のケアのやり方について、

問題点を探すようなやり方で

内省しているのではないか?

と思うのです。

そういう方が多いのではないか?

と思うのです。

ここで考えていきたい発想は、

「これでいいのだろうか?」ではなく、

「自分はどんな関わりをしたいんだろうか?」

と発想することです。

「これでいいのだろうか?」は自分のやり方を

○か×かでジャッジする考え方です。

そうではなく、

そういう時、

理想を描いてみるのです。

「『家に帰りたいんです。』と訴える患者さんと、

自分はどんな関わりをしたいんだろうか?」

と理想を描いてみる。

自分への自問自答のやり方。

ちょっとした言葉の違いですが、

これはものすごい意識の違いです。

「これでいいのだろうか?自分のアプローチはこんなんでいいんだろうか?」

こんな風に自問自答するセラピストに、

私は今までたくさん出会ってきました。

私自身もそういう時がありました。

内省して自分の行動を振り替える。

その事自体はとても素晴らしいことです。

ただその自問自答が、

たまに自分に対する”責め”の質問に変わってしまう方がたくさんいらっしゃる。

「これでいいのだろうか?自分はこれではダメなんじゃなかろうか。。。」

だから、自分に対する質問を少し変えてみてはどうだろうか?

と思うのです。

「これでいいのだろうか?」から

「自分はどうしたいんだろうか?」

に変えるのです。

「これでいいのだろうか?」

この質問に対する答えは、

○か×か、その2通りしかありませんが、

「自分はどうしたいんだろうか?」

この質問の答えは無限大です。

この質問にはいろんな可能性があるのです。

そんなこんなで

自分のあり方から見直して、

自分の臨床を振り替える。

そんなコミュニケーションのセミナーを、

リハビリのセラピストたちに提供していきたいなと思う今日この頃です。

☆セミナー情報

今後のコミュニケーションセミナーの予定をお伝えいたします。

平成27年12月20日(日)

自分も相手もやる気が高まる教え方セミナー

~目標設定と伝える情報の単純化で伝わりやすくなる指導教育のコツ~

□平成27年11月13日(金)

埼玉県老人保健施設協会さん主催

多職種連携のためのコミュニケーション講座

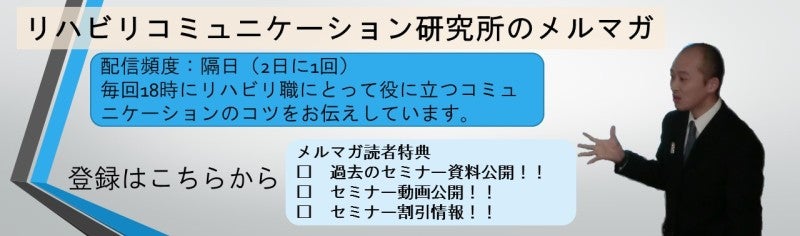

☆メルマガ情報

メルマガ配信しています!!!

メルマガ登録はこちらからでもどうぞ。

2日に1回 リハビリ職のためのちょっとしたコミュニケーションのコツについてお伝えしています!!

メルマガの内容はブログとはまた違った内容を配信してますので、おたのしみに!!

また、メルマガ登録者限定で、セミナーの音声、セミナー動画、セミナーのレジュメなど、特典いっぱいです。

無料にて配信しています!!

よかったら登録どうぞ~登録、解除、再登録、すべてフリーです。

☆podcast始めました!!

iPone,iPodtouch,iPadの方はこちら!!

それ以外のかたはこちら!!!