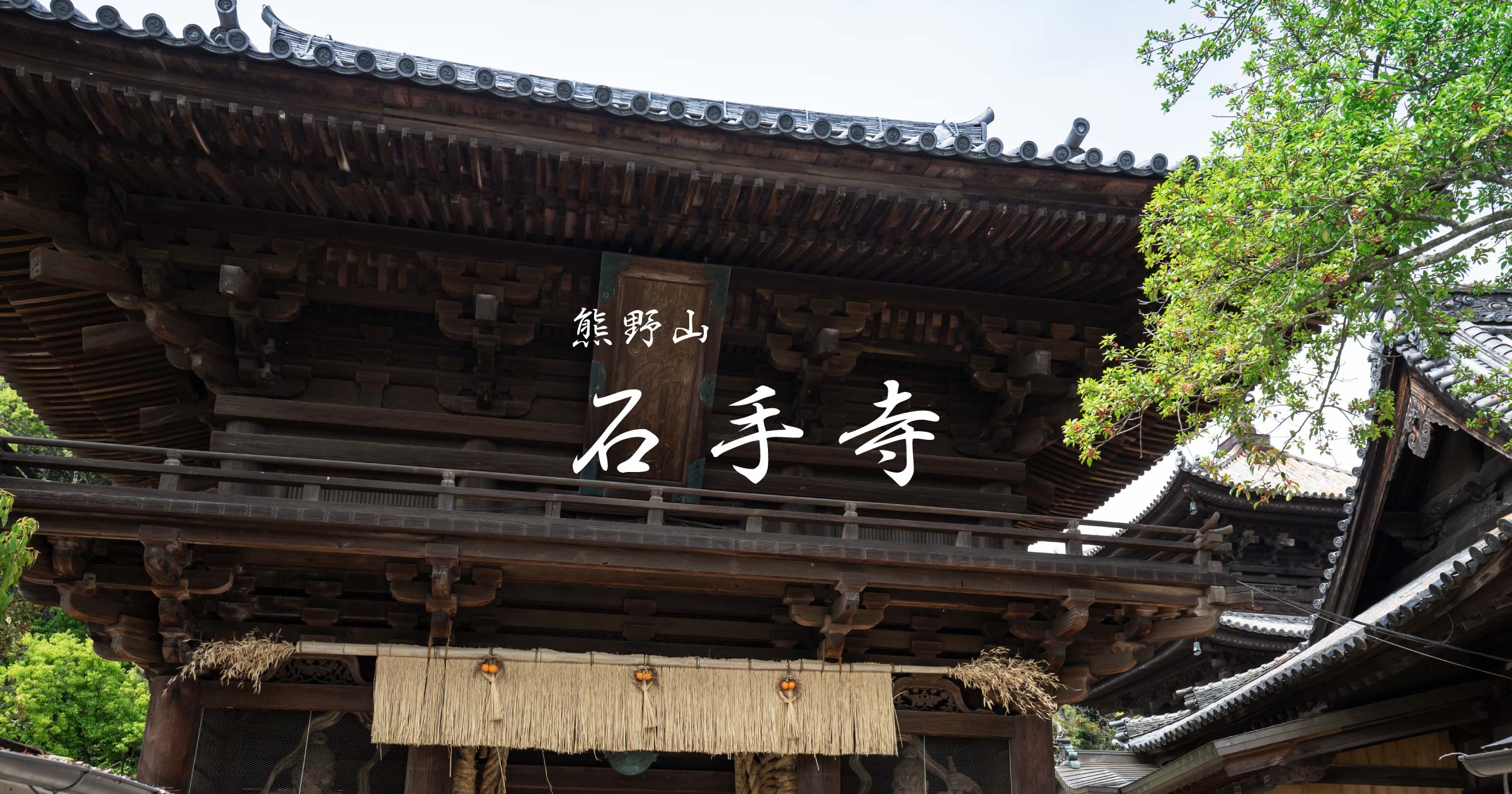

↓石手寺の公式サイト

本堂左角

隅棟鬼瓦に、稚児棟鬼瓦

728年(神亀5)に建立のお寺、、

1300年の重みを感じるお参り。

続く。からです。

本堂右に大師堂

「大勤勇のもたらせし契約の手形と室戸を開く教条の栄光を現わし給へ」

「光明真言」

「一切如来の五智が五仏となって一切衆生の生命を荘厳せしめ給へ」

「願わくば此の功徳を以って普く一切に及ぼし我等と衆生と皆共に

仏道を成ぜん事を」

南無大師遍照金剛m(_ _)m

正面 向拝

左側

放射状の垂木

不思議な雰囲気

向拝の柱に組み物、木鼻

後ろに、海老虹梁も見えます。

向拝虹梁

正面蟇股

「遍照金剛」

下に、龍の彫刻。

豊山派の長者による御筆なんだな。

向拝右側、木鼻

右側

左側と同じような装飾

右側から見た正面入り口

扉の御紋

右側、海老虹梁

右側、横面

右側角下から見上げる

石手寺の公式サイトによると、1884年(明治17)建立。

「かつて夏目漱石や正岡子規の落書きがあった」

それにより、「落書き堂」とも呼ばれているとのこと。

夏目漱石さん、、落書きしたんだな

正岡子規さんまで、、、。

大師堂、常香炉

明治十四年 巳十月吉日

反対側を、見て見ます

三津ヶ濱と、、

三津ヶ濱の方々による寄進だろう

大師様への願いが込められている。

屋根も見て行きます

右側

下り棟鬼瓦

隅棟、鬼瓦

向拝上部の、飾り瓦

主棟は、、雲の紋様

左側、美しい瓦の並び

大師堂前の宝篋印塔

明治十五年午年、その時の御住職は「大了」というお方だったんだ

願以此功徳 尊及於一切 我等興衆生 皆共成佛道

m(_ _)m

向拝柱の金具も、、愛おしい

大師堂前、石燈籠

大師堂内に、お大師様の手形があります。

(↓2008年12月の写真)

お遍路・ご参拝詣者の皆様へ

『弘法大師護摩灰弁財天・十五童子塑像』は天長7年(830年)

7月7日にこの世の平安を願う弘法大師が、その教えを広く一般に

知らしめ、「この世にすべての人が、人として幸せを手にできる

ように」と願いを込め、江島弁財天(現在の江ノ島神社)の洞窟

において一万座にもおよぶ護摩法要を行い、その灰をもって空海

自身が弁財天像をつくり、その片面に自分の手形を押し、花押し

を添えたものと伝えられております。

このお手形は、平成元年、滋賀県水口にあります「玉台寺」お御

堂解体のおり、床下より発見されたものです。神奈川県の歴史博

物館の調査により正式名として弘法大師護摩灰弁財天・十五童子

塑像と認定され、現在江ノ島神社にも一基あり国宝の弁財天と共

に厳重に保管されております。

御手形 祈願をする方法

一、御手形に左手を添えて御祈願下さい。

一、御手形を手に持って悪い部分に直接あてて御祈願下さい。

合掌

(↓2008年12月の写真)

(↓2008年12月の写真)

(↓2010年2月の写真)

(↓2008年12月の写真)

(↓2008年12月の写真)

お大師様の手は、、思ったより小さく、ふっくらしていた。

成就大師遥拝所

大師堂前の「パワースポットその五」と書かれている場所

『やる気大師』

ここから見上げると、お山の上の成就大師様(西安大師)が臨める

南無大師遍照金剛m(_ _)m

石手寺の公式サイトには

西安大師(日中友好弘法大師像)は、高さ16メートル・顔の長さ

2.4メートル・筆の長さ3メートルの、弘法大師さまの像です。

身体は弘法大師さまが修行した中華人民共和国の西安市の方角、

顔は仏教発祥の地であるインドの方角を向いています。

松山城や、50番札所の繁多寺(はんたじ)からも姿を見ることが

できます。

とあります。

続く。