今日も「正整(せいさん)」についての話になります。

最近の「形(かた)」の話の場合、その解釈の視点をベースに単独で稽古する場合の注意点についてお話ししていますが、分解・解釈の稽古の場合としてというわけではありません。

もしその視点でお話しする場合は、具体的な内容が異なってきますので、ここでは「形」として稽古する時、こういったイメージを持ちながら行なうと効果的、という立場からの話になります。

特に今日のお話の場合、ちょっと見ただけでは単なる連絡動作だろう、という感じになっている箇所なので、何も意識していない場合は魂が入りにくいはずです。

というより、その動作の意味、あるいは展開が分からないということであれば魂の入れようがない、ということが正確な表現かもしれません。

しかし逆に、ここはこういう流れになっていく動作なんだというイメージがあれば、細かなところにも注意するようになっていく可能性が大で、それぞれの動きに締まりが出てきます。

今日はそういう意識で稽古できるよう、見逃してしまいそうな箇所を武技として解釈する事例をお話しします。

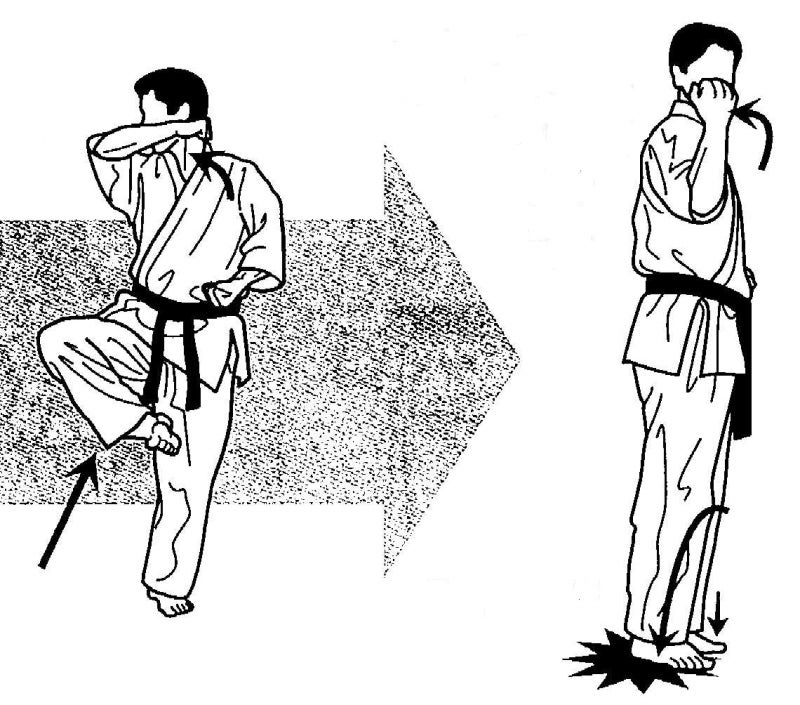

説明の都合上、昨日のブログの最後にアップした画像を再度使用します。

簡単に説明しておきますが、一旦引き上げた足を床に踏みつけるような感じで落とし、着地したタイミングで「上段裏拳打ち(じょうだんうらけんうち)」を行なうという箇所です。

ここではご覧のように「結び立ち(むすびだち)」で行なうことになりますが、強い踏み込みに合わせて丹田を落とす、ということの説明をしました。

これは中心軸の意識と共に、そこに存在する丹田の操作を稽古する箇所であり、武技として用いる場合のポイントとして稽古してもらうことになります。なお、踏み込み自体も武技としての解釈がありますが、今日はその点は割愛します。

さて、そういった全身の身体操作・身体意識を前提に、上肢そのものの操作法についても留意し、武技としてのクオリティアップを意識することが必要になります。

その場合、上肢の脱力によりしなやかな使い方ができること同時に、極めの際の締めが必要とされ、緩急の差をいかに効果的に活用できるか、正確に急所にヒットさせることができるかなどの要素が要求されます。

身体全身の用法と同時に、実際に武技として用いる部位の身体操作の質が問われることになりますが、そういうことが武術として大切な要件になります。

上のイラストは「猫足立ち(ねこあしだち)」説明のような感じですが、左の画像の足元の矢印をご覧いただくお分かりのように、動作として表されていることが理解されます。

このイメージがきちんとできるようにということで冒頭のイラストを昨日に続いて再掲載したわけですが、「上段裏拳打ち」に続く動作になります。

「形」の流れとしては「裏拳(うらけん)」を打ち込んだ後、後方に下がりつつ「猫足立ち」になるということになります。

その際、立ち方の名称通り、猫のような柔らかな身体操作を伴ない、相手を誘い込むようなイメージで行なうことになります。

では何を誘い込むのかということですが、ここでイメージするのは相手からの「中段前蹴り(ちゅうだんまえげり)」になります。

「猫足立ち」の場合、やや骨盤を引くような感じになる関係上、見た目よりも懐が深くなります。それが相手が間合いを見誤る可能性を高くしますが、そういうちょっとしたところにも武技としての細かな留意点があるのです。

当たったと思った瞬間にそれがギリギリで届いていなかった、ということになれば、その瞬間「虚」の状態になりますが、そこで考えなければならないのが上肢の状態です。

イラストでは「中段受け(ちゅうだんうけ)」のような状態になっていますが、「上段裏拳打ち」の後、後方に下がりながら肘を下方に少し落とすようにします。結果的に「上段裏拳打ち」の場合よりも「正拳」の位置が下がるようになり、肘の位置もそれに連動させるわけです。

この動作の解釈が武技として成立するわけで、ここは相手の「前蹴り(まえげり)」を引き込んだ際、それが外れて伸び切ったタイミングに合わせて足の甲に「落とし猿臂(おとしえんぴ)」を放つ、というイメージで行なうのです。

「形」では相手がいないのでなかなかその時の微妙な身体操作はできないでしょうが、頭の中でそういうシーンを繰り返しイメージすることで徐々に武技としての「落とし猿臂」、という表現ができるようになります。肘関節の角度や、後方へ下がった時の上肢を含めた全身の締めを意識し、反作用に対応する身体操作を稽古することができます。

上のイラストは「猫足立ち」から続く箇所ですが、今日のお話では右側の「前蹴り」の箇所は除きます。ここでは「形」としての流れ、ということでご理解ください。

ではこのイラストのどこが今日のテーマになるかということですが、最初のほうでお話ししたように、一見すると連絡動作として見えるようなところをどう考えるかというですので、こういうところにも何らかの意味が隠されている、という見方をするという話です。

これを単に「蹴り」のための運足として考えるならば、「交叉立ち(こうさだち)」になったところで床を踏み付けるような表現はされません。

もっとも、「形」ではその部分をあえて強調するような動きはせず、ゆっくりだけどしっかり体重をかけている、といった動かし方をすることになりますが、そういう身体操作の意味を考える必要がある、ということをお話ししているわけです。

そういう時、中国拳法の知識がある方の場合、この動作は「斧刃脚(ふじんきゃく)」では、ということが頭をよぎるはずです。

実はそういう意識を持つことがこの解釈例になるわけですが、千唐流の場合、中国拳法の影響を多分に受けている流派であり、それは表で教授されている「形」や技以外の、一子相伝の「形」である「ガンフー」に色濃く反映されています。

一般的に知られている空手道の「形」とは一線を画す動作がふんだんに織り込まれており、大変不思議な感覚がする動きになっています。

私自身、そのすべてを見たことはなく、大会などで初代や二代目がその一部を公開される時に拝見させていただく程度です。

そういうことを前提で考えれば、教授される「形」の中にも空手道では一般的には意識されない技が入っていても理解できますし、むしろそういう目で見ることが千唐流の理解につながると考えています。

上のイラストはこの「斧刃脚」に至るまでの流れと見ることもできますが、これは連続技として見ることもでき、相手の「前蹴り」を交差法的に「落とし猿臂」で対応し、蹴り足を着地させた瞬間に「斧刃脚」で膝関節を砕く、という流れでの解釈も可能になります。

一つの動作からいろいろな展開を考えるのも「形」の奥深さを追求するには必要であり、生涯を賭して追求するだけの価値を有するものと考えます。

▼活殺自在塾公式HP

(活殺自在塾のHPは上記をクリック)

※武術の修行と生活の両立を図るプログラムで塾生募集中

※活殺自在DVD第1巻「点の武術」、大好評発売中!

アマゾンでも販売を開始しました。

神保町(東京)の「書泉グランデ」でも販売しています。

ユーチューブにダイジェスト映像 http://youtu.be/e5CUX-zn9Zk

※活殺自在DVD第2巻「極意の立ち方」、発売開始!

アマゾンでも発売開始しました。

神保町(東京)の「書泉グランデ」でも販売しています。

ユーチューブにダイジェスト映像 http://youtu.be/FGwnVXcgCBw

活殺自在DVDシリーズ第2巻「極意の立ち方」/中山隆嗣,道田誠一

¥5,940

Amazon.co.jp

活殺自在DVDシリーズ第1巻 「点の武術」/中山隆嗣,道田誠一

- ¥4,860

- Amazon.co.jp

- 秘めたパワーを出す、伝統の身体技法 だから、空手は強い!/中山隆嗣

- ¥1,512

- Amazon.co.jp

- 東洋医学と武術でカラダを変える 空手トレ! 強くなる鍛え方 [DVD]/中山隆嗣

- ¥5,400

- Amazon.co.jp