今日は「形(かた)」の話です。

稽古の中に必ず入っているメニューですが、これまで個別にお話しすることもありましたし、テーマを決め、複数の「形」にまたがってお話ししたこともあります。

今回は後者のパターンになりますが、具体的にはタイトルにもありますように「打ち技」を取り上げます。

基本稽古の場合もそうですが、「打ち技」の場合、独特の身体操作が必要になります。

もちろん、武技は全身で行なう、ということはいずれの技にも共通なのですが、「打ち技」については特に上肢の操作に独特の注意が必要で、中でも緩急の取り方は大切です。その際、前腕や手首の動作に留意しなければならず、各動作のタイミングを取るのも変に意識すると逆におかしくなってしまう、というところもあります。いかに自然に緩急を活用した動きができるか、ということを基本や「形」で練り、組手に活かせるようになってほしいと願っています。

そこで具体的にアドバイスした中から3つほど選択し、お話ししていきましょう。

まずは「正整(せいさん)」に出てくる「裏拳打ち(うらけんうち)」です。

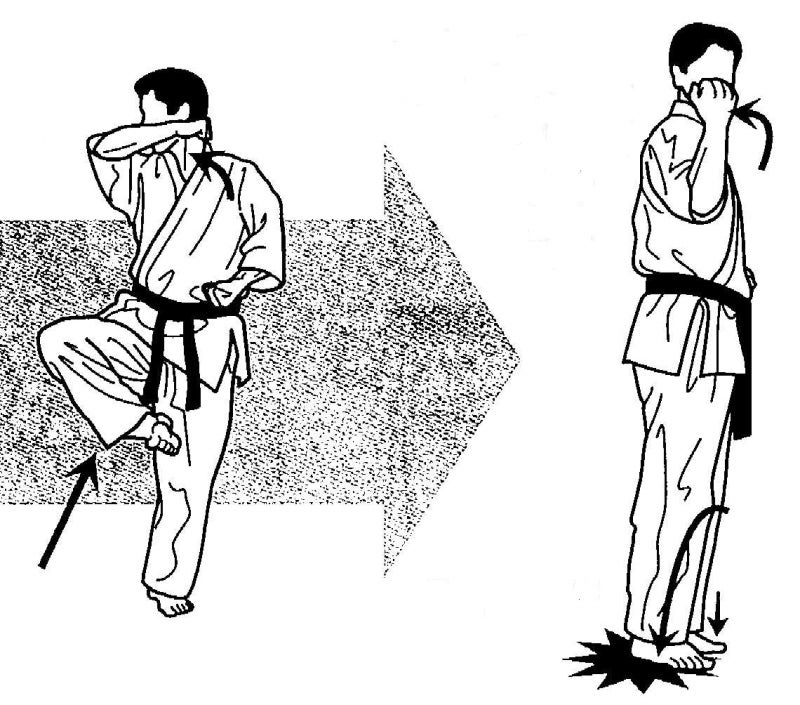

「形」の中では180度転身して行ないますので、イラストの左側の様子はそれを側面から見た様子になっており、転身時の連絡動作と理解してください。

足を引き上げ、着地と同時に全身も移動し、踏み込みと同時に「裏拳打ち」を行なう、という内容です。

この時、よく注意することが、「裏拳」の軌跡と、極めのことです。

前者のほうからお話しすると、180度転身するということも関係しているのか、本来は技の軌跡は床に対して90度に近くなるようにしなければならないのに、極まった時のイメージからか「外受け(そとうけ)」のような軌跡を取るケースが多いのです。

技の重さを意識した場合、軌跡はその要素をアップするための一つになり、ここでは鼻の前を通って打つ、という意識が必須です。

後者についてよく見かける問題点としては、「打ち」というよりも拳を所定に位置まで持っていく、という感じになるケースがあり、手首や肘の活用が全くなされていない、という人がいます。踏込みに合わせ、極まった時には「裏拳」に独特の振動のような様子が見られますが、上手くタイミングがシンクロすれば、試合での見せ場にもなります。直真塾の稽古は見せるためのものではありませんが、まずは試合を意識してもらったほうが良い、と思われる段階の人にはそのような説明をすることもあります。

前述の「裏拳打ち」の場合は「閉手(へいしゅ)の技でしたが、「開手(かいしゅ)」の技もあります。

その代表的な技は「手刀打ち(しゅとううち)」になりますが、上のイラストは「抜塞(ばっさい)」に出てくる際の用法です。ここでは2回「手刀打ち」を行ない、その後に「貫手(ぬきて)」になっています。イラストではいずれも「開手」の状態なので勘違いする方もいらっしゃるかもしれませんが、右側は「貫手」を表わしているのです。

稽古の際、「手刀打ち」と全身の動きとして特に問題になりやすいのがイラストの真ん中の箇所で、ここでは立ち方と腰の切り方が難しく、柔軟性の存在と同時に、しっかり締める意識も必要なところです。

というのは、真ん中の「手刀打ち」の場合、「内八字立ち(うちはちじだち)」の状態で側方に対して打つ、という箇所で、ここで中途半端な立ち方になれば武技の質の低下が生じます。基本稽古では出てこない身体操作になりますが、こういうところが「形」として練る部分です。

しかし、慣れていなければ身体のいずれかに意識が持っていかれ、下肢や上肢のコントロールに問題が生じるケースが散見されます。

また「開手」の技の場合、影響は指先にも見られることがありますが、そのコントロールも含めて武技ですので、技としての質を保つための注意はきちんと払っておかなくてはなりません。

最後に、「打ち技」を極めた時の手首の角度について見てみましょう。

上のイラストは「壮鎮(そうちん)」に出てくる「拳槌打ち(けんついうち)」の箇所です。「角構え(つのがまえ)」と呼ばれるところから中段に攻撃を加えているところですが、時々手首がやや「背屈(はいくつ)」気味になっているケースを見かけることがあります。

多分、当人的にはその状態にすることで拳の重さが技に加わると思っているかもしれませんが、この技の極めの際に必要な身体操作は、素早い前腕・手首の回旋であり、それをインパクトの瞬間にシンクロさせるようにしなければなりません。

その際に確保していなければならないのは前腕の中心軸であり、そこには手首の状態も含まれます。それが曲がっているようであれば、インパクトの瞬間のプラスアルファの質のアップは不十分になり、極めの威力も低下します。

今日は「打ち技」について、「形」に登場してくる箇所を中心にポイントを説明してきましたが、ちょっとした見えない部分への意識が大切な技です。筋力の意識というより、緩急の要素が大切にし、稽古を通じてその妙を会得すれば、武術家としての技の幅も広がっていくものと思っています。

▼活殺自在塾公式HP

(活殺自在塾のHPは上記をクリック)

※武術の修行と生活の両立を図るプログラムで塾生募集中

※活殺自在DVD第1巻「点の武術」、大好評発売中!

アマゾンでも販売を開始しました。

神保町(東京)の「書泉グランデ」でも販売しています。

ユーチューブにダイジェスト映像 http://youtu.be/e5CUX-zn9Zk

※活殺自在DVD第2巻「極意の立ち方」、発売開始!

アマゾンでも発売開始しました。

神保町(東京)の「書泉グランデ」でも販売しています。

ユーチューブにダイジェスト映像 http://youtu.be/FGwnVXcgCBw

活殺自在DVDシリーズ第2巻「極意の立ち方」/中山隆嗣,道田誠一

¥5,940

Amazon.co.jp

- 活殺自在DVDシリーズ第1巻 「点の武術」/中山隆嗣,道田誠一

- ¥4,860

- Amazon.co.jp

- 秘めたパワーを出す、伝統の身体技法 だから、空手は強い!/中山隆嗣

- ¥1,512

- Amazon.co.jp

- 東洋医学と武術でカラダを変える 空手トレ! 強くなる鍛え方 [DVD]/中山隆嗣

- ¥5,400

- Amazon.co.jp

-