先週の土曜日の稽古の話の続きです。

前回は「二十四歩(にーせーし)」に出てくる特殊な「受け」をテーマに、その実践の為に「見えない技」に相当する手の使い方について説明しました。

今日の話のテーマはタイトルに書いてありますが、「打ち」と中心軸の関係になります。

もっとも、中心軸というのは武技全般に関わることですから、ことさら「打ち」の場合を強調する必要はないのですが、その意識を強くすることで技の質は変化します。稽古ではその点をきちんとアドバイスしたわけですが、それが今日のテーマになっています。

今回は2つの「形(かた)」の中から、「打ち」が出てくる箇所を取り上げ、お話しします。

その一つは、「正整(せいさん)」に出てくる「裏拳打ち(うらけんうち)」の箇所です。

「形」では180度転身して行ない、極めの際には「結び立ち(むすびだち)」になります。この立ち方は中心軸の意識するにはもってこいの状態で、ここでの身体操作についてお話しします。

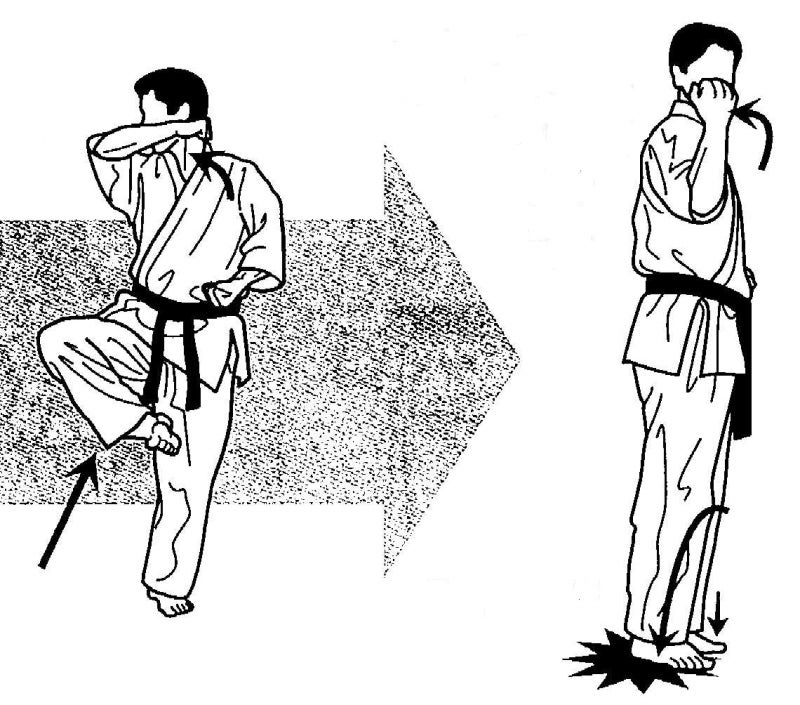

イラストの左側は、技を極める際の連絡動作で、転身の途中でもあります。そこでは片足を上げていますが、この動作にも複数の解釈があります。

今日はそれがテーマでないので説明は割愛しますが、今回は武技の質を高めるための補助動作として活用する意識で稽古してもらいました。

そのつもりでのイラスト左側をご覧いただければお分かりの様に、極めの際、右足を強く踏み込んでいる様子が示してあります。これは足で床を蹴る意味ではなく、中心軸上にある重心を瞬時に落とし、瞬間的な見かけ上の体重増加を図り、武技の重さに転化しているところです。足を引き上げる動作は、重心の移動の際の補助的な身体操作であり、決して足のみで踏み抜くことを意識したものではありません。

結果的に体重がかかり、踏み抜くような感じにはなりますが、それは結果であり、本来の意図とは異なります。このような意識の相違が、同じように見える動作でも質の違いとして出てくることになるので、きちんとその意を理解することが大切になります。

さて、この箇所を武技らしく行なうには、足の着地と「裏拳打ち」の極めがシンクロすることが必要です。

この時、よく見かける悪いパターンの典型が、「裏拳」を置きに行くような動作であり、そういう状態では極めはできません。上肢・手首のスナップをしっかり活用し、緩急が適切に用いられていることが重要です。

ところで、着地の瞬間、重心を落とすわけですが、そのベクトルは床に対して垂直を意識します。でも、イラストをよくご覧いただければお分かりの様に、着地した時に奥足が前足に引き寄せられています。

これは中心軸も移動していることになりますが、その際に軸が変な風に歪んだり、移動の勢いに上手くブレーキがかからず、進行方向に流れるようなことになれば、武技の質に悪影響となります。極めの瞬間は、地面に杭を強く打ち込むようなイメージが望ましく、中心軸を正しく認識し、武技としての身体操作で行なわなければなりません。

それを補助するのが足の引き上げや「裏拳打ち」の際の軌跡であり、ここではなるべく床と垂直になるようにします。時々、上肢を「外受け(そとうけ)」のような角度で動かす人がいますが、それでは「打ち」としても中途半端なものになります。全身を正しく動かすことで武術らしい動作になり、その要が文字通り中心軸なのです。

続いては「壮鎮(そうちん)」からですが、上のイラストに今日のテーマの箇所が示してあります。

「角構え(つのがまえ)」から「拳槌打ち(けんついうち)」へと連続する箇所です。

前述した「正整」の「裏拳打ち」の場合、技の軌跡ができるだけ床と垂直動かす為、今回よりも中心軸のイメージは持ちやすかったかもしれません。質の点まで行くと難しいでしょうが、少なくとも上半身の動きと連動することで中心軸と重心の関係は頭の中ではシンクロしやすいはずです。

でも、今回は「拳槌打ち」であり、その軌跡は円を描いて相手の身体の側方から打ち込むようになります。このような軌跡の場合、しっかりした身体操作の意識がなければ、中心軸を正しく使うどころか、その動作が軸の乱れにつながる可能性もあります。初学者によく見られる動きですが、「壮鎮」を稽古する人は有段者です。初学者が行なうような「形」ではありません。

だから、大きな点ではそれなりの状態ではありますが、「見えない技」的なレベルでもう少しアップしてほしいわけです。そこに今回アドバイスした意味が出てくるわけですが、実はここでも意識しないとやってしまう問題点が隠れています。

それは上のイラストをよくご覧いただきたいのですが、「角構え」の際、右足のかかとが浮いており、「拳槌打ち」の際にはその状態からかかとを踏み落とすような感じになり、それとシンクロして「拳槌打ち」を行なう、ということになります。

その際、つま先の方向も変わりますが、その動作は下肢全体に関係し、人によっては膝が伸び、「前屈立ち(ぜんくつだち)」のようになってしまうことがあります。その結果、中心軸も前方に移動し、「打ち」の極めについても不十分になります。

武技の重さというのは、外見上は上肢や下肢での技に見えても、実は全身を活用したものであり、重力を味方にするものです。そこに重心のコントロールが必要になり、武術では意念の意味も加味し、丹田と称します。

「壮鎮」に出てくるこの「拳槌打ち」の箇所も、その意識で行なうことが必要です。今回の場合、技の関係で円の軌跡の成分の一つは床と平行ですが、もう一つ、位置関係から見た成分は上方に構えた上肢が中段に変化していますので、垂直方向のベクトルが見えます。

今回の場合、この成分をきちんと認識する必要があり、これを中心軸の意識と重心の落としと連動させるイメージで行なうようにします。

その際、上肢が体幹部の動きと連動するには、脇の意識が重要です。脇の締めがなく、開いていれば体幹部の動きと上肢は連動できません。脇の締めと前腕の動きに留意し、「拳槌打ち」に体重が乗るような身体操作が必要です。

そして、全身の動きとしては、前述したように中心軸を前方に移動させるようなことではなく、あくまでも重心の落としを意識すべく、奥足の膝の抜きを実践しなければなりません。

ただ、膝の抜き、という言葉を強調すると、単に膝を曲げるだけ、といった身体の使い方になることが多く、この点は別のアドバイスポイントになります。ここでも緩急の要素が必要になり、抜きという言葉からだけイメージするのではなく、「緩」があれば「急」がある、といった組み合わせの意識が不可欠であり、その実践こそが武術に必要な身体操作・身体意識なのです。

今回、2つの「形」の2つの技から説明しましたが、稽古では他の箇所についても同様の視点から解説しました。機会があれば、いずれそのこともお話ししたいと思います。

▼活殺自在塾公式HP

(活殺自在塾のHPは上記をクリック)

※武術の修行と生活の両立を図るプログラムで塾生募集中

※活殺自在DVD第1巻「点の武術」、大好評発売中!

アマゾンでも販売を開始しました。

神保町(東京)の「書泉グランデ」でも販売しています。

ユーチューブにダイジェスト映像 http://youtu.be/e5CUX-zn9Zk

※活殺自在DVD第2巻「極意の立ち方」、発売開始!

アマゾンでも発売開始しました。

神保町(東京)の「書泉グランデ」でも販売しています。

ユーチューブにダイジェスト映像 http://youtu.be/FGwnVXcgCBw

活殺自在DVDシリーズ第2巻「極意の立ち方」/中山隆嗣,道田誠一

¥5,940

Amazon.co.jp

- 活殺自在DVDシリーズ第1巻 「点の武術」/中山隆嗣,道田誠一

- ¥4,860

- Amazon.co.jp

- 秘めたパワーを出す、伝統の身体技法 だから、空手は強い!/中山隆嗣

- ¥1,512

- Amazon.co.jp

- 東洋医学と武術でカラダを変える 空手トレ! 強くなる鍛え方 [DVD]/中山隆嗣

- ¥5,400

- Amazon.co.jp

-