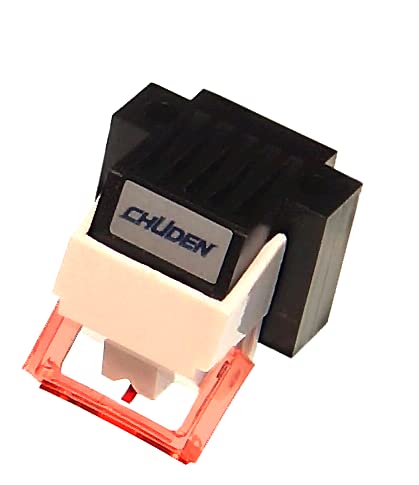

リヒャルト・シュトラウスの音楽を愉しく聴けたのは、このカートリッジに換えたからかもしれない!

前の記事:

3月31日、県民ホールとお別れをしようと仕事場を出て、少し時間があるからと、ヨドバシカメラの4階に立ち寄ったのがイケなかった、いや、良かった。

雑誌などで評判の良いCHUDEN MG-3605というカートリッジについて店員さんに訊いてみた。すると、店員氏の曰うことには、

おお、チューデンですね、チューデン。お客さん、これ、凄いんですよ。何が凄いって、このカートリッジ、人を変えちゃうんです。人格を変えちゃうんですよ。先日ね、テクニクスのSL-1200に付けるカートリッジで安くて良いのないか? って聞いてきた、ちょっとガラのよろしくない風の男の人がいたんですよ。で、これを薦めてお買い上げいただいたんですけどね、数日後、その方が僕の前にやってきて、そうです、ちょうどその辺りに立つんです。何されんだろうと思っていたらね、その方、直立不動なんですね。ピシッと気をつけの姿勢なんです。で、「最高のカートリッジを教えくださって、ありがとうございました!」って深々とお辞儀するんですよ。…凄いでしょ。このカートリッジ、人を変えちゃうんですよ。

と。

これを聞いて買わない人います?

僕はもう決めました。一生、中電に付いていきます。音が良いです。なのに安すぎです。

中電って勝手に名古屋とか浜松とかの会社だと思い込んでいたのだけれど(名前が電力会社みたいだからだろう)、正解は群馬の会社でした。最高です。