Crimes of the Future(2022 カナダ・ギリシャ)

監督/脚本:デビッド・クローネンバーグ

製作:ロバート・ラントス、パノス・パパハジス、スティーブ・ソロモス

撮影:ダグラス・コシュ

美術:キャロル・スピア

編集:クリストファー・ドナルドソン

音楽:ハワード・ショア

出演:ヴィゴ・モーテンセン、レア・セドゥ、クリステン・スチュワート、スコット・スピードマン、ドン・マッケラー、ベルゲット・ブンゲ

①「自分が変わること」の普遍的な恐怖

人類から痛みが消えた近未来。体内で新しい臓器を生成するソール・テンサー(ヴィゴ・モーテンセン)は外科医のカプリース(レア・セドゥ)と組み、公開手術で臓器を摘出するアートパフォーマンスを行っていました…

映画の魅力の一つに、びっくりするような突飛なアイデア、奇想を、映像として本当にあるかのように見ることができる…ということがあると思います。

デヴィッド・クローネンバーグは、一貫してそんな奇想を映像化することを追求してきた映像作家でした。

交通事故を起こして骨折したり大怪我したりすることに性的なエクスタシーを感じるとか。

何を言ってるかわからねーと思うがありのままを話すぜ…と言いたくなる奇想の数々。

どこからそんなこと思いついたんだ…という。

ぶっ飛んだ発想なのだけどなぜか不思議と現実味を感じるのは、根底にあるのが普遍的なテーマだから。

それが、人間は変わっていくという認識です。

人間は必ず変わっていく。不変ではいられない。

成長するということがまず変化だし、老い、そして死は人間すべてに絶対に訪れる後戻りできない恐ろしい変化。

病気であったり、精神の変化も人間の生き方を否応なく変えてしまう。

自分自身が元のままではいられない、変わっていってしまうという普遍的な恐怖を描いているから、奇想が冗談に終わらない。シリアスに感じられるのだと思います。

②必ず想像を超えたものである未来

個人の肉体や精神が変わっていくのと同様に、社会の文化や習慣も変わっていく。

昔から、未来の暮らしはこうなる…みたいな予測記事はよくあったけど、当たらないんですよね。本当の未来は予測がつかない。

昭和の頃の未来予想で、こんなに日本が衰退していて、人口爆発どころか最大の課題は少子高齢化で、誰もがネットとSNSに夢中になっていて、昔よりずっと自由に発言できない社会になっているなんて、予測したものはなかっただろうと思います。

テクノロジーの変化は予想できそうなものだけど、それでもやっぱり予測できない。空飛ぶ車が思い描かれても、全員がスマホ持ってる世界は誰も想像してなかったですね。

パンデミックも、イラストを描くAIだって想定外。

だから、映画で未来を描こうとするなら、それは今の常識や感覚の延長線上で想像できるものではあるはずがないのです。

何か得体の知れない、なんでそうなるかわからない、意味も理屈も何もかも不明な、シュールな冗談のようなものになるはずだと言えます。

だから本作は、本来の正しい意味で未来を描いている。まさにSFなのだと言えますね。

③人間的な視点で描かれる進化SF

本作では、食事とか、睡眠とか、人が生きていく基礎的な部分がものすごく不快なものになっています。

あのゴツゴツしたベッドで触手に絡まれながら寝るのとか、あの機械で固定されて咀嚼/嚥下のサポートしてもらわないと食えないのとか、めっちゃ嫌ですよね。あんな未来は嫌だ…。

でも、数年前の人から見たら、コロナ禍で常にマスクしてないといけないとか、距離をとらないといけないとか、そんな不快な未来は嫌だ!と感じるでしょうね。

未来は、人々の理想によってやって来るわけではない。

むしろ、人々の不快に適応して、最悪の不快をもう少しマシな不快にするためにテクノロジーが使われる。

総じてやって来るのは、今より不快な未来。

でも、そんな不快な未来でも、人はそこに楽しみを見出し、価値観をアップデートして適応していくんですよね。

痛みは欲望の対象となり、手術は新しいセックスになる。

人類の変容を社会的問題ではなく、個人の性的嗜好の変化やアートの問題として提示するのが、クローネンバーグ流だと言えます。

本作は人類が次の段階へ進化することを扱った作品であり、その意味で「2001年宇宙の旅」に通じる本格SFなのだけど、クローネンバーグが描いていくのはあくまでも人間ひとりひとり、個人の内面と行動です。

人は、別に人類のために生きてるわけじゃないからね。個人的な快楽であったり、自己顕示欲の満足だったり、アート的な目標を達成することの方が大事。

でも、そんな人の行動が総じて、人類の未来を決めていく。クローネンバーグのSFは常に人間的な視点が貫かれていると言えます。

④「老い」という究極の人体変容

クローネンバーグも80歳。ここに来て、このぶっ飛んだボディホラーを撮るのがすごいと思いますが。

一方でちょっと思うのは、本作に出てくる様々な「肉体変容」のモチーフには、やはり自分自身の「老い」から来る実感があるのかな…ということです。

夜、まともに眠れなくなるとか。

食べ物が上手く噛めず、飲み込めない…とか。

「器具」の補助が必要になり、日常生活が多大なストレスを伴うものになっていく。

体内の臓器が、いろいろと反逆を始めたり。必要もない腫瘍ができたり、それを取り出さないとならなかったり。

実際、主人公のソール・テンサーは映画の全体を通して受け身で、パフォーマンスにしたって自分は寝てて、ただ臓器を取り出してもらうだけですからね。

そこには、やはり年老いて自由に行動できなくなることのメタファーが込められているんじゃないかと思えます。

最初にちょっと書いたように、老いること、死ぬことは、人にとってもっとも恐ろしい「自分の肉体の変容」ですね。

しかも、すべての人が逃れられない。いつか必ず、直面することになる変容。

本作はそんな「老い」という肉体変容をSF的なメタファーを通して取り上げ、それさえもアートに昇華した、そんな作品であるとも言えます。

⑤ラストに込められた人への肯定的な視点

本作の登場人物の中で、もっとも人類全体のためを考えて行動しようとしているのは、妻に殺された息子の解剖を持ちかける男ラングだと思われます。

彼は、人類が新たな臓器を得てプラスチックを消化できるようになる…人類が次の段階に進化することを、推進しようとしているのですが。

しかし、彼の行動はこの世界の中ではテロリズムとされる。そして、我が子の公開解剖をさせようとするのも、倫理的な嫌悪感を伴うものになっています。

主人公を始め、登場人物たちの多くは人類はさておき、アートやエクスタシーなどの個人的な行動原理に終始する。

本来の意味で映画的な、社会正義に従った行動をとってるのは映画の中でラングだけなんですよね。でも彼は脇役で、あっけなく暗殺されるだけ。

ここでは、社会正義のために生きることと、アートのために生きることが、ブラックなユーモアを込めて比較されていると感じます。

社会活動は真摯で「正しい」けど、時に傲慢で嫌悪感を感じさせる。

アートは自由で魅惑的だけど、退廃的で罪深くもある。

他のみんなは、進化なんか気にせず行動してるのだけど、映画の最後では、ソールは自分自身の肉体の進化に直面し、至福の笑顔を浮かべることになります。

個々の人間が何を考え、どう行動しようと、生命全体の進化/変化はどっちみち止められない。

本作はギリシャとの合作で、アテネで撮られてたりするのだけど、ギリシャのイメージが加わることで、ギリシャ神話的な「人を超越した作用」を感じさせるところもありますね。

「老い」が重ねられた悲観的な未来だけど、でもそれさえも人類は適応して、新たなものに生まれ変わっても生き延びていく…という世界観。

それはある種のハッピーエンドですね。人類全体の未来に対する、肯定的な視点。

暗い世界を描いても前向きな、そこがクローネンバーグという映像作家の魅力なんじゃないかと思います。

たとえそれが人間が猛毒のチョコバーしか食えなくなる「不快な未来」だったとしても…ですね。

クローネンバーグ作品で共通点が多いのはやはりコレかな…

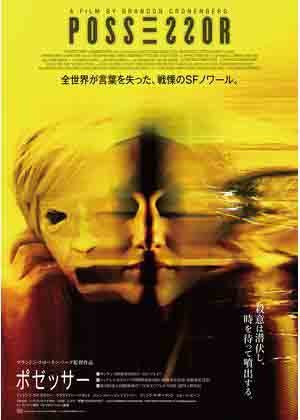

息子ブランドン・クローネンバーグも、クセの強い映像作家になってます。