宿題に頭を悩ませる保護者の方にお子さんは多いと思います。

私なりにですけども、今まで実践を促して効果的だった方法について書こうかと思います。

①声掛けNG命令形

宿題に取り組ませるとき、「宿題やりなさい」と言う方、多いのかなと思いました。

でも、人は命令形で言われたことに反発したくなるもの。

特に子どもなんてそう。思春期ならなおさら。

だから、声を掛ける時は、「宿題、いつやる?」と、『やる前提』で声をかけます。

「やりなさい」は、「いつもやってないみたいじゃん。信用ないのかな。」と、ここまで子どもに具体的な意見が言えるわけではないですけど、そういうモヤモヤが浮かぶワードなんですよね。

「宿題やろう?」と、お子さんの顔色を伺うようだと、保護者の方がなめられちゃいます。「ワガママ言っても別に怒られないし〜ちょっと怒ったとしても別にいいし〜。」と、お子さんが増長します。保護者の方とお子さんとの関係性はあくまで上下あるべきもの。言うことを聞かなくなるようになってはならないと思います。

だから、声掛けで最適解は「いつやる?」だと思っています。

ここで「ゲームがおわったら〜。」「ドラマ終わったら〜。」だと、「寝る時間から逆算して、それだと◯時になるね。宿題はその時間で終わるの?」と冷静に現実を突きつけて、「じゃあ◯時にやる。」と言わせられるように誘導しましょう。

言われてやらされる、と自分から決めてやる、は大きな違いがあります。

うまく誘導して、後者を選んでいることを感じさせて、自分でがんばっているという実感が必要です。

②できたら一緒に&環境づくり

以前にもお子さんとの関わり方の記事を書いた時に書きましたが、宿題は少なくとも小学生までの間はリビングで保護者の方と一緒に椅子を並べて取り組むことが望ましいです。

子どもは自分のがんばりを見てもらえたら、それが力になるしやる気にもなる。

保護者の方としても、そこでアドバイスができるのであればしてあげてください。あくまでも答えは言わずに、計算でつまずいたら「どこで間違えたか戻って考えてみようか。」とひとつひとつ手順を確認し直すといった方法で。

リビングに、お子さんのお部屋があっても、それとは別に「宿題セット」として、文房具(えんぴつ、消しゴム、赤青えんぴつ、消しカス吸引機、コンパス、定規、下敷き、三角定規、分度器)をすぐに取り出して机上に置けるようにしておくと、「あれとってこなきゃ」というロスタイムがなくて便利です。リビング収納の引き出しやファイルボックスなどに、そういったものを入れておくといいですね。

高学年になるにつれて、大人では忘れてしまってやり方が分からない、普段使わないdlといった単位が出てくる、ということで、「子どもの問題がわからない」と困ることもあると思います。でも、別にそれで構わないです。博識だとお子さんからの尊敬の念も集められますが、教員とて、教科書改訂などで前までとは違う答えややり方になっている指導方法になると、赤刷りと呼ばれる「教員用の教科書」を使って指導しますので。

私なんて、おそらくLDが少しあって、算数が壊滅的ですから、計算は子どもの方が速いということもおおいにあります。それでも、分からないことに悩んだからこその視点で、分からない子に分かりやすくなるようにしたり、得意な子が飽きないように中学受験問題を出したりして、自分なりに工夫しています。

分からなくても、寄り添って答えの部分を見たり、検索したりしてサポートができます。安心してお子さんに寄り添ってあげてください。

時には保護者の方が忙しくて仕事をしなければならない、ということもあるかもしれません。そういうときは、お子さんと同じテーブルで「お父さんorお母さんは自分の宿題やるから、がんばろ。」と一緒の空間でがんばる姿を見せることが大事だと思います。お互いに頑張って向き合う対象があるんだ、ということで仲間意識が湧き、「自分もやんないとね」と頑張れます。

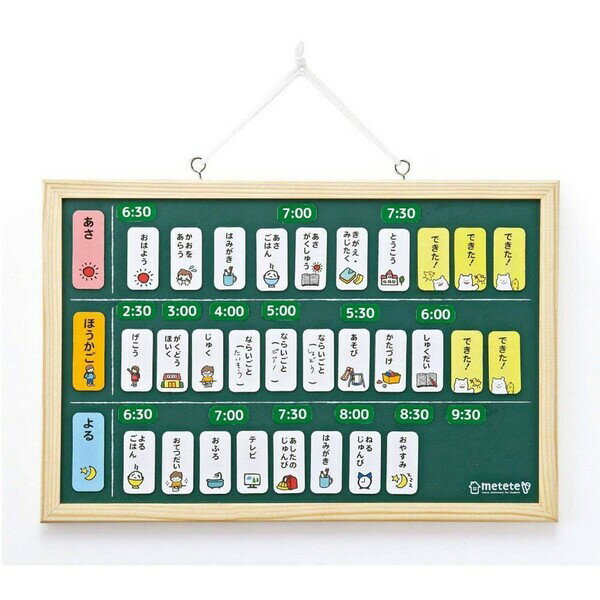

そして、達成したらカレンダー、もしくはお手伝い&生活シート(『ぷりんときっず』という無料ダウンロードできる学習シートのサイトがあります)(『無料 学習 ワークシート』といった感じで検索すると、たくさんの学習ワークシートが出ています。「すきるまドリル」なんかは、QRコードで回答が見られるという良さがあります。※たまに誤回答があるのが難点でもある。)にハンコやシールを貼って、連続◯日達成できたらちょっとしたご褒美として、好きな文房具を買ったり、晩御飯のリクエストを聞いたり、ということをしてあげるのもよいと思います。

ただ、ご褒美制度は諸刃の剣でして。それ自体が目的になり、ご褒美がないとやる気が失われる子もいます。

例として、私の家族の場合です。

兄はおねだり上手で、テストで◯点以上取ったら◯を買って。とお願いすることが多かったです。私は甘え下手なのと、ASDの特性もあって、宿題などは言われずとも自分でこなしていたし、長期休暇に出された宿題は初日と2日目でたいてい終わらせてしまう。兄は逆で最終日近くになると慌てて終わらせる。そういうタイプです。

これが大学生になったとき、自主的に学習し、単位取得しなければならなくなった際には、私は推薦をもらえる程度に単位取得をしていました。興味があることについてはとことん追求したいので、せっかく大学に通っているのだから、興味のある授業をたくさん履修していた結果です。

一方で、兄はバイトやパチスロに明け暮れて学業が疎かになり、単位ギリギリで卒業できた。と思いきや。必修単位をとり忘れていたことに気づかずに手続きもせずに卒業式の日を迎えてしまったので、もう後の祭り。知らぬうちに除籍処分となっていました。おばかすぎ。

兄にはご褒美がないと勉強をがんばれない、という脳になっていた。私はご褒美がないのが当たり前だったから、普通に習慣としてやるべきことはやると定着していた。そういう違いが起きるわけです。

ほんとにやる気がなくて困っている。そういうお子さんには、苦肉の策として、ご褒美制度導入もありでしょう。でも、ご褒美の内容は、「ちょっとしたこと」に控えておくのがよいと思います。甘い蜜を吸い続けていると、要求がどんどん大きなものとなっていきます。また、ご褒美を与えるにしろ、与えるタイミングはランダムにしましょう。連続◯日宿題を自分で終わらせられた。というのを明確に提示するのではなくて、保護者の方の心の中で「(そろそろご褒美に子どもの好きなファミレスで好きなだけ注文していいよって言ってあげるか。)」という感じですね。お子さんから「次、いつご褒美もらえる?」と聞かれても、「それはまた頑張り次第だね!」と流してください。あくまでもご褒美が目的にならないためです。

③宿題の量や内容は適正か

お子さんによっては、私のようにLD要素をもっているパターンがあります。字形が整わない。だから漢字の宿題に苦労する。計算や図形がわからない。だから何問も解くのにストレスが溜まる。

そういう時、担任と相談して了承が得られたら、宿題の量を減らしましょう。

漢字はドリルの繰り返し書くところはなしにする。計算はできるところまで、最低一問は解く。

ただし、減らしたままでは、その子は成長しません。

代わりに、私がおすすめで出しているような、グレーゾーンの子どもに対応しているワークシート集を、一日一ページずつ取り組むようにするといいです。内容は簡単です。だから達成感もすぐに味わえるので、お子さんもストレスなく、自然と基礎基本が身についていきます。

国語(作文)や算数のシリーズ展開をしているので、算数だけ減らしているのなら算数を。両方減らしているのなら両方のワークシートを毎日減らした宿題と並行して一ページずつ取り組むことがおすすめです。

内容は「こんなに低レベルでいいの?」と思うかもしれません。それでも、初級からスタートしてください。

基礎基本が身につけば、応用もできるよつになっていく。逆を言えば、初級で身につけられる基礎基本がしっかりできていないと、それ以上の問題に苦戦するのは当たり前。

実際、「字形的に、LDぽいかも〜?」と思ったお子さんが、保護者の方から「なかなか宿題に取り組んでくれなくて。」と相談を受けた際、「じゃあ、宿題は繰り返し練習をなくして、このワークシートを毎日一ページやりましょう。」と提案して実践してもらったら、宿題を出したり出さなかったりだったお子さんは、毎日きちんと自分ができる範囲で宿題に取り組み、家庭学習でワークシートに取り組み。漢字テストはC評価の30点だったのが、以降は学習意欲が高まったことと字形が整ったことで100点連発。50問テストですよ。ものすごい成長だと思いました。

お子さんによっては自分のレベルにあっていなくて、だからやりたくない。でも、「やれない。」というのは、恥ずかしくて勇気がいる言葉なんです。

お子さんと一緒に宿題に取り組んでいると、そういうところも見えてくると思います。「あ、問題ができないから困っているんだ。」と。

それならいっそ、宿題を減らして適切なワークシートとの並行学習に変える。そうすることで、保護者の方から「ワークシート、楽しいって子どもがノリノリで取り組んでいて。自分から進んで宿題もするよつになったし、テストの点も上がったし、このスタイルに変えてほんとによかったです♩」と嬉しそうに報告してもらえました。

逆に、レベルが高くて物足りない。というお子さんは、ちょいとハイレベルなドリルも並行して取り組むようにすると、「やってやったぜ。」という満足感が得られます。自分にとってレベルが適切かどうかは大事ですが、学校から提示できるのは一斉学習のみ。個人に合わせた内容にはできません。だから、家庭学習で調節することが大事だと思います。宿題がストレス原にならず、「やって楽しい」という『達成感』が得られることが大切ですので。

また、音読については、以前リブログしたaoママさんによる記事で大切さが書かれていましたので、そちらを参照ください。

私は自分で主体的に宿題に取り組める子でした。でも、やっぱり一番大事だなって思うのは、保護者の方と一緒に取り組むことだと思います。一緒にやって、頑張って、終わったら「よく頑張ったね。頑張ったご褒美のクッキーどうぞ。」と、寝る前だけど、その子の好きなおやつやアイスなんかを食べさせてあげる。そういうのも込めて、親子のコミュニケーションになる。愛情が伝わります。私は家族に一緒に宿題をしてみてもらいたかったけれど、ほとんどネグレクトだったから。精一杯のアピールで、自室じゃなくてダイニングテーブルで宿題をしていたものの、親が見てくれたり声をかけてくれたり、ということはついぞありませんでした。いつもしょんぼりとした失意の念でいました。だから親には期待しなくなりました。

コミュニケーションツールにもなる宿題は大事なものです。お忙しいとは思います。でも、子どもの心は、親の愛情を常に求めている。お子さんのためにもなり、コミュニケーションにもなる。一石二鳥の宿題を大事に向き合ってみてほしいです。

なお、ワークシートはオンラインでも購入できますが、どんな内容なのか気になりますよね。普通の書店だと普通のワークシートしか売っていません。大型書店で、教員用の専門書の棚に、「特別支援」という欄があると、そこにさまざまなワークシートがあります。医療の観点から解きやすく短期記憶が苦手なお子さんや長期記憶が苦手なお子さん、ディスレクシア、ディスグラフィア、発達性協調性運動障害などに対応したものもあります。心当たりのある書店がありましたら、ぜひ行ってみてほしいです。私は毎年一万以上の教育書を買いがちで、読みやすさや古いと現行の指導要領には合わないものもあるから、病気になって電車に乗れなくなるまでは電車を乗り継いで3階建ての書店に赴き、2〜3時間かけて本を選んで購入していました。夫が車で送迎してくれていましたが、(ビルの狭い立体駐車場だから、私だとなかなか上手いこと入れない)今はブロガーさんたちがオススメを紹介してくれていますので、そういうのを買いがちです。

ピックアップしているワークシートが今の所、実践した実績ありの商品で、オススメ品です。

※蛇足

ASDは興味があることはとことん追求しがち。私ももれなくそういう性質があります。

夫に言われてはっとしたのですが、私、案外「長期記憶に優れているのかも?※興味のあること限定で」と思いました。

というのも、夫が「なんか興味あることについて、事細かにセリフとか流れとか覚えていて語るよね?」と言われたエピソードがありまして。

夫は職場の人に、各種少年雑誌を読んだら「いらないからあげる」ともらってくるのです。で、最近「葬送のフリーレン」に夫婦でアニメをみてはまり。でも、夫は雑誌をもらってくるわりに、雑誌では読んでいないのです。

今週号が葬送のフリーレンの表紙だったので、「あれ。ザインってアニメで途中離脱してなかったっけ?」と聞かれたので、「雑誌で分かる範囲だけど、親友の勇者ゴリラがいたでしょ。そいつを追っかけて離脱したわけだけど、今、フリーレンたちは〜で、だからザインが〜しにきて、〜って言っていて。それで利害一致したから、〜っていつ状態になったんだよね。でも、〜という状況で。・・・」と語っていると、「よくそこまでセリフとか覚えているよね? 前にもよくあったけど、何か説明するとき、細かいところまで覚えているなって思ったんだよな。」と言われました。

これ、私にとって「えっ。話が冗長でダメだった?」とひやっとした指摘でもあったのですが、夫からすると「そうじゃなくて。そこまで覚えられるのは特技だよなって思ったんだよ。」ということで。

もちろん興味のあることしかそんなふうに覚えられないのですが、特技である反面、嫌なことも事細かに覚えちゃうのが私にとってデメリットでもあるなと思いました。過去の家族関係のことで、いちいち「あのときああでこういう気持ちになってすんごいイヤだったんだよな。」と覚えていますし。

でも、夫からすると「それはすごいよ。」と褒めてもらえることではあったので、私の特技として認定しようと思いました。