今日、病院を訪れる患者の最も多い理由は「痛み」だといわれます。

国民生活基礎調査(2019年厚生労働省)でも、自覚症状の中で訴えが多い割合は、男性では「腰痛」に次いで「肩こり」、女性では「肩こり」「腰痛」と続き、「手足の関節の痛み」が3番目です。

私たちは日常生活の中で、様々な痛みと出会います。痛みは皮膚にも、筋肉にも、関節にも起こります。心臓や胃・腸などの内臓からくる痛みもあります。

痛みは苦しみである半面、病気や有害な外的刺激と結びついており、生体防衛には欠かせない感覚です。

生体の最も基本的な警告反応の一つとして捉えることが多いのはそのためです。

●痛みを感じるメカニズム

身体には、痛みの受容器が存在し、皮膚や粘膜だけでなく、筋肉や骨、関節や結合組織、内臓や動脈など、身体の多くの場所に分布しています。

組織の損傷や外的刺激などによって痛みの受容器が刺激されると、痛みを伝達する神経(知覚神経)が直接もしくは炎症性発痛物質(ブラジキニンなど)によって刺激されます。

その刺激が、脊髄を経て、脳へ痛みとして伝達されます。

痛みには、知覚神経そのものに損傷や圧迫などがあって生じるものや、心理的な要因から訴えられるものがありますが、大部分は末梢の知覚神経が受けとった刺激によって生まれます。

●痛みに対する自前の抑制システム

痛み刺激が脳へ上がってくると、脳からはこれを緩和するために、抑制システムが働きます。

このとき、痛み抑制物質として、「エンドルフィン」や「エンケファリン」などの内因性オピオイドが作られ、痛み制御の役割を担っています。

オピオイドとは、モルヒネのように鎮痛作用を持つ、5~30のアミノ酸からなるペプチドの総称です。

脊髄の神経のつなぎ目には、オピオイドを放出する細胞があり、これが、P物質(痛み情報を脳へ送る神経伝達物質)の放出を抑えることにより、痛みが緩和されます。

オピオイドは、妊娠した女性やストレス時にも増加していることが知られており、出産時の痛みを鈍化させる役割をしています。

●痛みと活性酸素

痛みは炎症と密接な関係にあります。炎症の特徴は、赤くなる、腫れる、熱を持つ、などですが、これに痛みが加わります。

炎症に伴う痛みの原因物質としては、ブラジキニン、ヒスタミン、プロスタグランディン、過酸化脂質などがありますが、活性酸素と様々な点で結びついています。

炎症時は、白血球(好中球、マクロファージなど)がウイルスや細菌と闘う際に、活性酸素が大量に発生します。

プロスタグランディンは、ブラジキニンが産生されるのと同時に合成され、ブラジキニンの作用を強めて痛みを増幅させます。

このとき、プロスタグランディンの合成過程で活性酸素が発生します。

さらに、活性酸素は細胞膜などの脂質を過酸化脂質に変え、炎症を慢性化に導く原因となります。

また、痛みはストレスの原因、つまり「ストレッサー」となるため、自律神経系のバランスが乱れます。

ストレス状態に陥ったとき、身体は抗ストレスホルモンを分泌してダメージを防ぎますが、ホルモンを合成するときにも分解するときにも、活性酸素が発生します。

日常経験する痛みの多くが炎症からくるものですが、心臓病や頭痛のように、虚血が原因となっている場合もあります。虚血が起こったとき、血流の再開にあたって、活性酸素が発生します。

●痛みと栄養対策

以上のことから、健康自主管理における痛みへの対策としては、まず、活性酸素の除去を講じることが第一優先となります。

活性酸素除去に働く栄養素は、ビタミンC、ビタミンE、CoQ10、植物ポリフェノールなどです。

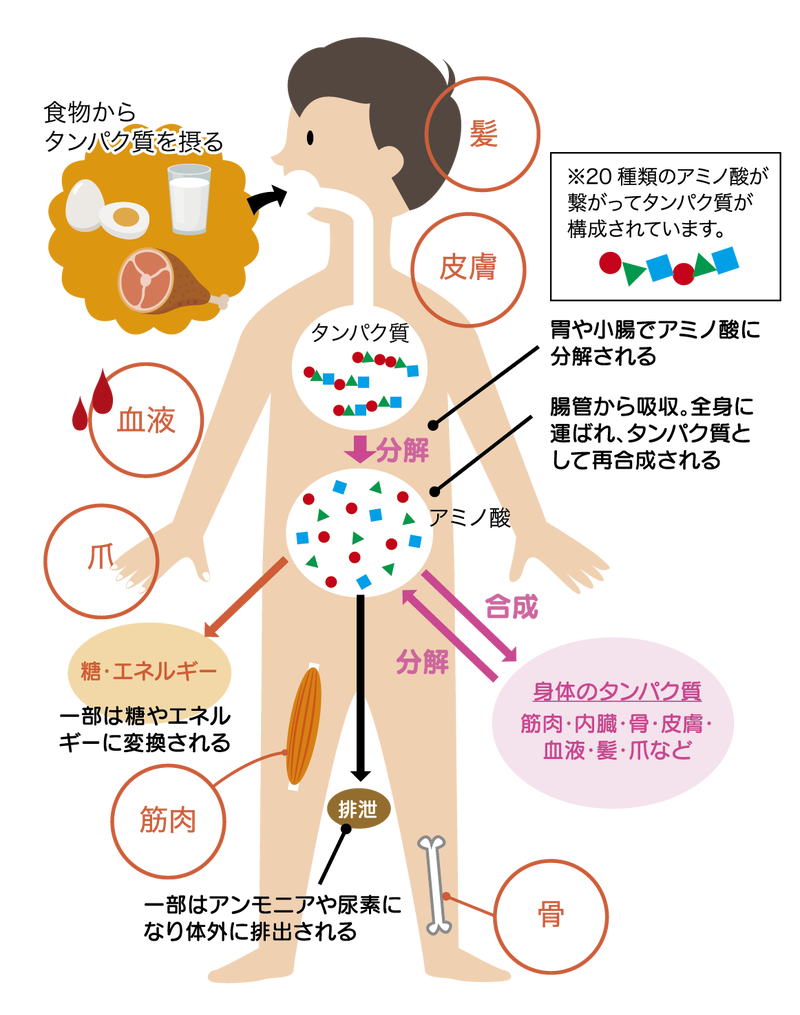

加えて、ストレスへの対応策として、抗ストレスホルモンの材料となる、良質タンパク・ビタミンE・ビタミンCの摂取も欠かせない条件です(下図)。

そして、毎日の十分な良質タンパクの摂取は、自前で作る脳内鎮痛物質の材料ともなり、痛みを抑制する上で大変有利に働くといえます。