脂質とは・・・

一般的に脂質とはグリセロール1分子に脂肪酸が3分子付いたグリセロールエステルというもののことを指します。こういった言葉は難しいので覚えなくても問題ありませんが、スーパーなどでアルファリノレン酸が含まれているとかリノール酸が含まれていると宣伝されている「〜酸」というのは脂肪酸のことになります。

前回のブログにも記載しましたが、脂肪酸は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けられます。

さらに不飽和脂肪酸は一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸に分けられます。

飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の違いは二重結合の有無になりますが、二重結合とは他の分子(酸素など)と手をつなぐことができるかどうかの違いになります。

手をつなぐとはどういうことかというと、酸素とくっつきやすく、酸化されやすいということになります。

多価不飽和脂肪酸のように、二重結合が多いほど、酸化されやすい脂肪酸ということが言えます。

過酸化脂質とは・・・

脂質の二重結合が活性酸素により酸化された脂質のことです。

過酸化脂質は、日なたに置いたインスタントラーメン、古いかりんとうやポテトチップス、煮干し、冷凍マグロなどに含まれています。

イワシやマグロなど魚類にはEPAやDHAなどの不飽和脂肪酸を大量に含んでいます。

また、インスタントラーメン、かりんとう、ポテトチップスなどは不飽和脂肪酸を含む油で加工されています。

油を酸化する力は空気中の酸素にはありませんが、紫外線が当たると活性酸素に変身し、その活性酸素が不飽和脂肪酸を酸化し、過酸化脂質に変えてしまいます。

また、細胞を包んでいる生体膜はリン脂質でできています。すべてのリン脂質には不飽和脂肪酸が含まれています。

また、体内では常に活性酸素が発生しています。さらに、ストレス、薬剤、喫煙、炎症、疾患、過度の運動などでは大量の活性酸素が発生します。

この活性酸素が生体膜の不飽和脂肪酸を過酸化脂質に変えてしまいます。

過酸化脂質はなぜ身体に悪い?

血中や組織などの過酸化脂質は動脈硬化、肺疾患、消化肝疾患、心疾患、糖尿病、自己免疫疾患など様々な病気を発生させたり悪化させる要因となると言われています。

①食中毒の原因の一つになる

食品中に過酸化脂質が生じると、タンパク質中のメチオニンやリジンなどを壊すため、食品の品質が低下します。

この食品を食べた場合、過酸化脂質は胃や腸管を傷つけ、吐いたり下痢をしたりという症状を引き起こします。

食品の酸化を防止するために、多くの食品には酸化防止剤が添加されています。

②血液の粘度を高める

揚げ油を思い浮かべてもらうとよくわかると思うのですが、何度も使いまわしていると油の粘度が高くなってくる経験をされたことはないでしょうか?これは過酸化脂質同士がいくつもくっつき起こっています。

これと同じ現象が血管の中で起こると、血液の粘度が高くなり、血行障害の原因になってしまいます。

③生体膜の機能を失わせる

生体膜の機能はリン脂質で保持されていますが、リン脂質の不飽和脂肪酸が過酸化脂質になることにより、その機能が失われてしまいます。生体膜にはリン脂質だけでなく、酵素や受容体などのタンパク質が埋め込まれていますが、過酸化脂質はタンパク質にくっつきやすいため、酵素や受容体などの働きを失わせてしまいます。また、細胞を守っていたバリア機能が失われ、細胞内に様々な物質が入りやすくなってしまう可能性もあります。

過酸化脂質対策

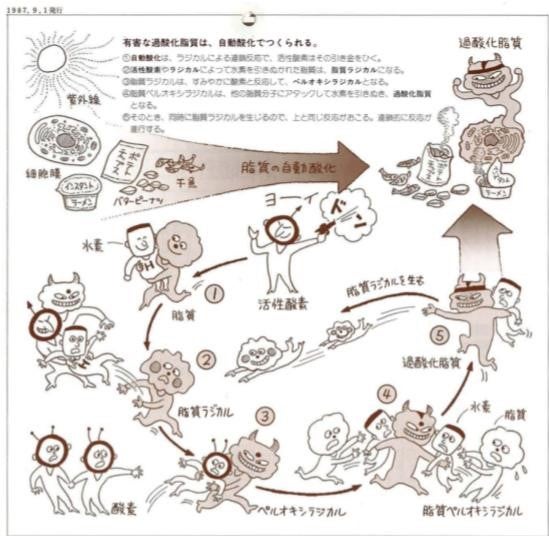

このイラストは1987年に発行したメグビーインフォメーションに掲載していたものです。

難しい言葉がたくさん載っていますが、過酸化脂質の発生は活性酸素が引き金を引き、過酸化脂質が発生する一連の反応を表しています。

過酸化脂質は活性酸素の存在があって発生します。そのため、活性酸素対策が過酸化脂質の発生を抑えることができると考えられます。

活性酸素対策にはビタミンC、ビタミンE、カロチノイド、コエンザイムQ10、植物ポリフェノール、イチョウ緑葉フラボノイドなどの抗酸化物質の摂取がおすすめです。

また、過酸化脂質の分解はグルタチオンペルオキシダーゼという酵素によって行われます。

この酵素が働くにはセレンが必要になります。

よく使用する油に含まれる脂肪酸

一般的に使用されている油に含まれる主な脂肪酸量(%)について記載しました。

アラキジン酸、エイコセン酸、ベヘン酸などあまり聞いた事が無いと思われる脂肪酸については記載しておりません。

二重結合の数が多い脂肪酸が多く含まれる油は酸化されやすいため、熱をかけず、できるだけ早く使用する方が良いと考えられます。

-------------------------------------------------------

参考

脂肪酸組成

https://www.kaneda.co.jp/jigyou/oils_composition.html