ねぷた絵師の殆どは先に1/10の下絵を描き、更に十倍に拡大して描く方法をとっています(下絵画法)。失敗はありませんが、誤差の修正技術が必要な画法です。これは竹森節堂先生が始めた画法で、楷書体とも真書法とも言われます。ところでねぷた絵を描く場所ですが、約24~30畳ほどの広さの場所で描いている方が多いです。

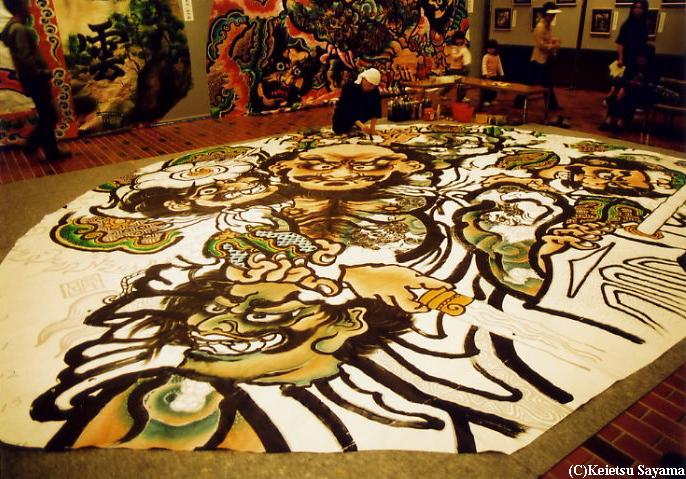

それに対して樽書き法は、下絵を描かずに巨大な和紙に向かって一気に描き進む画法です。これは石澤龍峡先生が始めた画法で、行書体とも言えます。この画法の系譜は、三浦呑龍さん、高橋翔龍さん、八嶋龍仙さんが代表格です。中でも私は三浦呑龍さんの描いたねぷた絵が好きで、紹介する写真も半分が呑龍さんです。

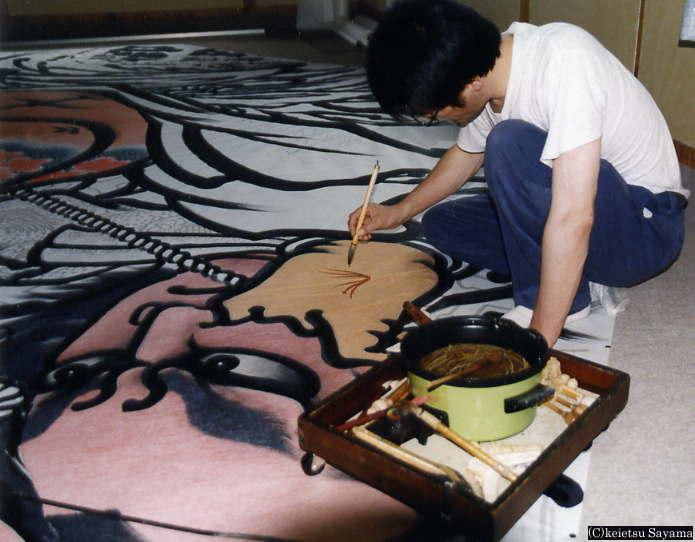

上の写真は蝋描きをしているところですが、蝋はすぐ固まるため筆が早くなくてはなりません。ねぷた内部の明かりを際立たせる為に、筆を進める前に既に蝋描きされています。絵師の描く順番としては、最初に下絵、次に下書き、墨描き、蝋描き、色塗りで終了です。ねぷた絵を描いた直後は、絵の水分が抜けないためにしばらく乾かします。

ここで棟方志功先生の作品に触れておきます。彼の作品は唯一草書と分類されます。味わい深い芸術性の高い反面、ポピュラーではない描き方です。弘前市立博物館には昭和46年に運行された棟方志功画伯の描いた貴重なねぷた絵が保存されています。版画には和紙を使ったねぷた絵が合いますが、なぜか一枚しか記録がないです。

現在ではねぷたに使う和紙は殆どナイロン入りの和紙です。多少の雨に耐えられる特性を持っています。戦前までは雨に弱く、破れやすい奉書紙が使われていました。戦後はキャラコ布地の和紙が使われましたが、彩色に難があり照明もあまりよくありませんでした。昭和50年以降、現在の和紙を使っているそうです。和紙(素材はロンテックス)の大きさは95cm×60mのロール巻きなので、これを各町内会のねぷたの大きさに合わせて切ります。

照明の変遷ですが、大正時代までは和ローソクを使用。戦前までは洋ローソクを使用。戦後10年間はカーバイト(アセチレンガス)使用。昭和30年以降はバッテリーを使用しています。昭和50年からは発電機もねぷたに搭載され始め、現在ではそれがほとんど主流を占めています。

ねぷたの大きさですが、本ねぷた全体の大きさは平均して高さが7m程度です。今年は高さが9.5mのねぷたが出ましたが、ねぷた運行の際に電線が邪魔になり5.5m位に縮んで運行された所もありました。そうなるとねぷた絵の半分が開き(牡丹絵)によって見えなくなります。弘前で大型ねぷたを見るのは難しいですが、隣町の平賀では道路が広いので大型ねぷたが出陣します。写真撮影に協力して下さった小笠原翠渓(翠山)氏も平賀町のねぷた絵を描く絵師の一人です。

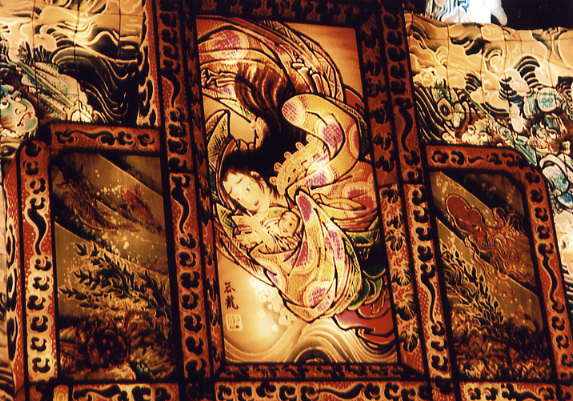

私は、鏡絵よりも見送り絵や袖絵に興味があります。形式ばった鏡絵よりも、見送り絵は形式と言う制限がありません。ここでねぷた絵師の価値や裁量が決まります。昔から日本画はあったのですが、いかんせん描く絵師が少なかったのであまり目立ちませんでした。先代の斎藤北明が描く日本画は、街中で絶賛されたものです。当時の写真を撮っていないので、1992年以前のねぷた絵の写真を見るとその流れが分かります。

ねぷた絵には三国志や水滸伝等、中国の古典を題材とした鏡絵が多いのですが、一説によると鐙や鎧などが多くて描きづらい日本の歴史より中国の歴史の方が描きやすい面があります。その他は、古来から中国と貿易したことに依るでしょうか?同じ絵ばかりに見飽きた市民から、もう少し絵の趣向を変えたらどうだという意見も聞かれます。それを反映して最近は津軽藩の藩祖・津軽為信や川中島の合戦などが描かれるようになりました。2003年に運行された鬼沢ねぷたでは、百姓一揆が描かれていてとても新鮮に感じました。

最後にねぷた絵は骨組みから剥がされるのですが、戦前は喧嘩ねぷたと言って町内会でねぷたを突き合わせて壊し、川に流していました。さすがに現代ではねぷたを壊す風習もなくなり、骨組み自体も鉄になって保存されるようになりました。某町内会のねぷた絵は、オークションに出して売るそうです。ねぷたを運行している団体は、弘前市から5万円以内の運行補助資金が拠出されます。でもそれだけでは経費が足らず、絵を売って経費の足しにする団体もあります。

基本的に団体の運用資金は、ねぷた参加者からの費用で賄っています。某町会では、祭り期間中に一人当たりの参加料が2000~3000円かかります。また各家庭から徴収する団体もありますが、参加意思が無ければ徴収されません。そのお金で運行に参加してくれた子供たちに運行終了の都度、お菓子やジュース等を配ります。他に絵師のお礼や備品・諸経費等に使われます。運行中は大量の汗が出るので、本ねぷたのバッテリー裏に置いてある水を飲んでいます。あらかじめペットボトルに水を入れて凍らしたので、とても美味いです。

2002年は弘前航空電子の契約社員でしたので、会社のねぷたに只で参加できました。こうした企業が運行するねぷたは、その社員や知り合いが只で参加できます。もちろん社名の入ったゆかた等も無料で貸し出されます。他にNTTやJR等も社員であれば只で参加できるようになっています。

ちなみに弘前大学が運行するねぷた絵は、毎年大学が表具師に依頼して1964年の初出陣以降、全ての鏡絵と見送り絵と袖絵が裏打ちされ当時の状態のまま保存されています。それは弘前大学の学祭で毎年展示されるので、往年の古いねぷた絵も確認できます。古いねぷた絵は、今と違って限られた色使いが逆に真新しいです。

写真・記事・映像の無断使用禁止