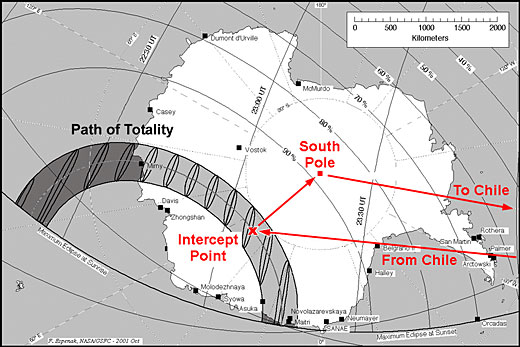

、2003年11月24日の南極皆既日食は久々に遠征出来ませんでした。日本からも南極皆既日食ツアーがありましたが、230万以上かかるので諦めました。別のツアーも探しましたが、現地集合で現地から南極までフライトするのも多額の費用がかかります。南極大陸に降りて地に足を付けた状態で観測するのが本来のあり方だと思うので、皆既帯までのフライトは選択肢になかったです。

今回はNHKが放送50周年特別事業で南極から皆既日食を生中継するとのこと。Live!Eclipseのインターネット映像で皆既日食のコロナを先取りしてからNHKをゆっくり見るつもりが、ネットの方は最初の部分日食しか見られずPCの調子がおかしくなったのか再起動をせざるを得ません。その後、二度とネットから映像を見ることが出来ませんでした。その30分後にはロシア・ノボラザレフスカヤ基地をメイン中継地点とするNHKの中継に見入っていました。

中継地点は、飛行機と昭和基地とノボラザレフスカヤ中継地点の三ヶ所から。ノボラザレフスカヤ中継拠点の近くにはNHKの画面に映っていませんが、日本からの南極皆既日食ツアー隊が陣取っていました。前日までのブリザートで、三日も南アフリカのヨハネスブルグで足止めを喰らったそうです。肝心の皆既日食当日にやっと晴れたそうで、もし私もツアーに参加していれば南極の地に足を付けて下の写真のようにダイヤモンドリングを見られたのです。

南極の皆既日食は、僅か1分30秒で終わりました。

気温はノボラザレフスカヤ基地で-18℃。皆既前は-8℃ほどだから、約10℃気温が下がったそうです。1997年3月9日に観測したシベリアの荒野では皆既中に-30℃を記録しました。皆既前は-20℃だから南極よりも寒い苛酷な場所で観測した事になります。ちなみに私の横ではLive!Eclipseのインターネット初中継が行われていました。右の写真はシベリアで撮ったコロナですが、太陽の高度が17.5度ありました。太陽高度が3度の南極で茜色のコロナを見たかったです。

NHKの映像では最後にピントが合わなくなったのか、皆既日食の終わりを告げるダイヤモンドリングの際にゴーストが出ていました。私の経験上、被写体にピントが合えばゴーストが出ません。下の写真は500㎜の反射望遠鏡で撮ったシベリアのダイヤモンドリングですが、反射望遠鏡では光学系の違いから基本的にダイヤモンドリングでゴーストは出ません。テレコンバーターと言うレンズで焦点距離を伸ばすと、その分レンズの構成枚数が増えるので、太陽の光を直接受けるダイヤモンドリングではゴーストが出やすくなるのです。

NHKの映像ですが、普段の皆既日食を紹介するときはコロナとかダイヤモンドリングしか出ません。

この映像はある程度コロナの様子を紹介しているのですが、茜色の空などを強調して見せたところに大きな教育効果があります。茜色の空と黒くて濃い影は、天文用語で本影錐(ホンエイスイ)と呼ばれているものです。

新月が太陽の光に照らされて地球に届くと、その瞬間は太陽が地球から見た月に隠されるので皆既日食現象が見られます。その地球に届く月の影が本影で、円錐状になっていることから“本影錐”と呼ばれています。

NHKの中継映像で、最後にスタッフなどを紹介するテロップに“日食情報センター”の文字があったのは皆様お気づきでしょうか?本影錐を紹介した映像は、まさに日食情報センターがその画像を撮ってくれ…と言う念押しがあって初めて撮ることが出来たのです。また既に終わった話なのですが、もしブリザードが皆既日食中に起こっていたら皆既日食は見られないと言うことになります。

よくプロ野球で雨天中止の替わりに放送する番組を雨傘番組と言いますが、代替え予定だった番組は日食情報センターのスタッフと映像・写真が紹介される予定でした。放送の必要が無くなったので、マスターテープはNHKの手元にはなく某情報センタースタッフが持っています。これは永遠に放送されることのない、まさに幻の雨傘番組となったワケです。