不思議の国のアリスというとファンタジーなイメージがありますが、

実は、作者のルイス・キャロルはイギリスの数学者です。

本名はチャールズ・ラトウィッジ・ドジソンで、

作家としてのペンネームがルイス・キャロルなのです。

絵本や映画だけでは伝わりにくいかもしれませんが、

原作を読むと、数学的なエッセンスがいたるところに散らばっていて、

数学的な雰囲気を感じる物語です。

そんなことから、ここでは、

ルイス・キャロルの 『不思議の国のアリス』 と 『鏡の国のアリス』 から、

数学的な部分をいくつか紹介したいと思います。

不思議の国のアリスには、チェシャ猫という不思議な猫が出てきます。

チェシャ猫は自分が狂っていることを、アリスに次のように説明します。

「犬は狂っていない」 ということを確認したうえで、次のように言いました。

「犬は、怒ったときにうなり、うれしいときにしっぽをふ振る。

だが私は、うれしいときにうなり、怒ったときにしっぽを振る。

だから、私は狂っている。」

なんだかもっともですね。

それもそのはず、この文章は論理的に組み立てられているからです。

そんなことを次の記事で解説しました。

アリスは鏡の国で、ハンプティ・ダンプティと出会います。

ハンプティ・ダンプティはイギリスの古い民謡に出てくる卵の形のキャラクターです。

ハンプティ・ダンプティは王さまと女王さまから贈られた

素敵なネックレス(チョーカー)をしていました。

ハンプティ・ダンプティはそのネックレスを、

「非誕生日プレゼントとして賜った」

と言います。

なんだか不思議な表現ですね。

そのことについて、次の記事で解説しました。

不思議の国のアリスでは、時間や時計にまつわる出来事が出てきます。

たとえば、

「1日に2回正しい時間を指す時計と2年に1回正しい時間を指す時計では、

どちらが正確でしょうか?」

という問題をどう思いますか?

このことについて、次の記事で解説しました。

不思議の国のアリスと算数・数学の関係を

いくつか紹介してきましたが、いかがでしたか?

作者が数学者だけあって、とても不思議な数学ワールドが広がっています。

ぜひあなたも、『不思議の国のアリス』 や 『鏡の国のアリス』 の原作を読んでみてください。

絵本や映画だけでは伝わらなかった、きっと何かを感じると思います。

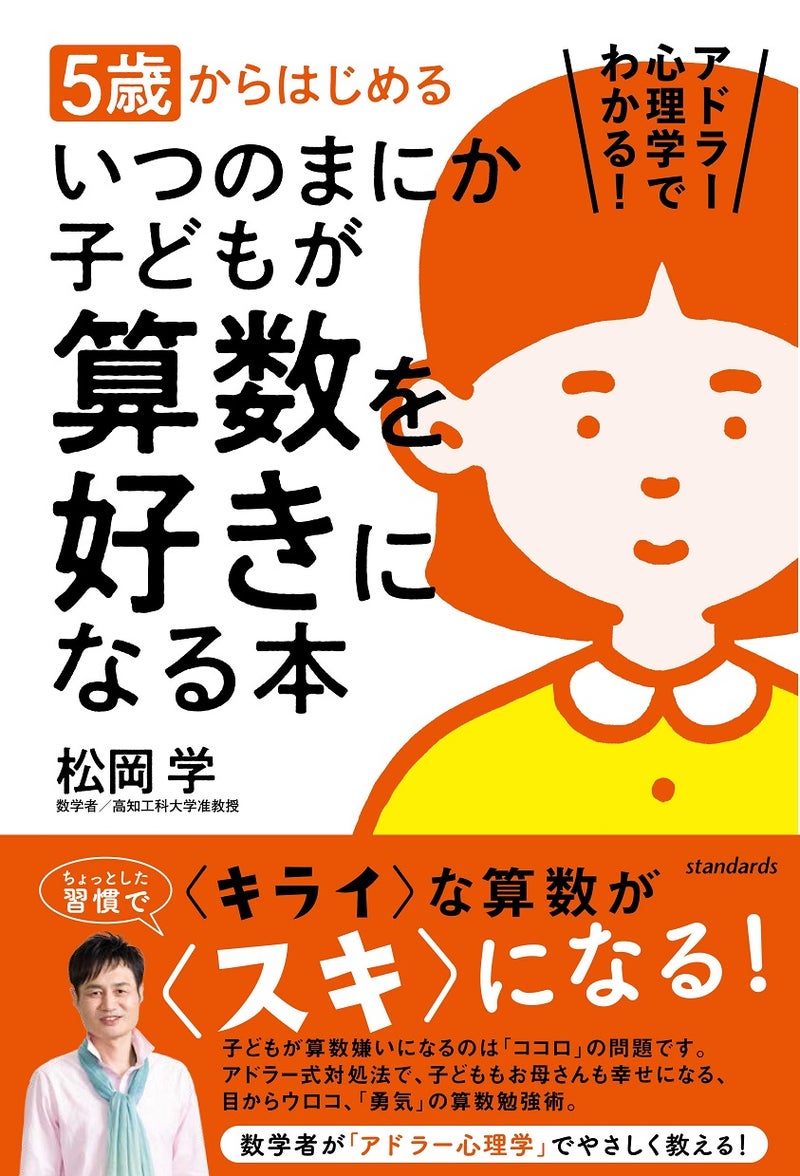

☆ 子どもの算数力アップを願う、お母さんのための本

子どもの算数力を育てる接し方を、

アドラー心理学にもとづいて書かれています。

実践しやすいように具体的に書かれています。

☆ 恋愛・結婚生活の本

大切なパートナーと幸せになれるような、

アドラー心理学のエッセンスを詰め込んだ本となります。

(出版社:CLAP)

【コラムの執筆者】

松岡 学

高知工科大学 准教授、博士 (学術)

数学者、数学教育学者

大学で研究や教育に携わる傍ら、

一般向けの講座を行っている。

アドラー心理学の造詣も深く、

数学の教育や一般向け講座に取り入れている。

音楽 (J-POP) を聴くのが趣味。

ファッションを意識し、自然な生活を心がけている。

出版物:『数の世界』ブルーバックスシリーズ、講談社。

『5歳からはじめる いつのまにか子どもが算数を好きになる本』スタンダーズ社。

< お問合せ先 >

※ 企業様などから、松岡へのお仕事のご依頼の窓口はこちらから

※ ただし、出版社様からの執筆(出版)のご依頼は、

こちらから直接ご相談ください。

< コラム・エッセイ >

◆ お母さんが読むだけで、子どもの算数や数学の成績が上がるコラム