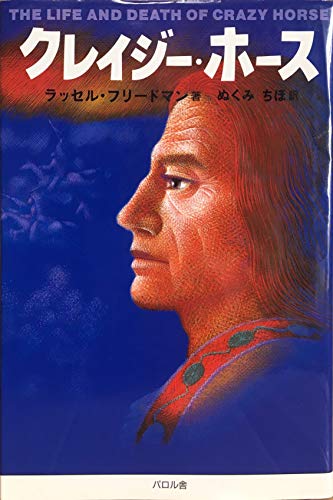

『クレイジー・ホース』 ラッセル・フリードマン著 1998年

翻訳は、ぬくみちほさん。

日本でどの程度の知名度があるのか分かりませんが、多くのアメリカ人がイメージする「インディアン」の姿を体現するのが、このクレイジー・ホースではないでしょうか。

現に、スー族の聖地ブラックヒルズにはクレイジー・ホースの巨大な像が1948年から建設中です。久しぶりに検索したら依然としてまだ顔しかできていなかったですけど。

クレイジー・ホースはスー族のみならず周囲の平原部族が合流した大部隊を率いて、白人を相手に何度も勝利を収めました。特にカスター隊を全滅させたリトルビッグホーンの戦いは当時のアメリカ人に大きな衝撃を与えます。

戦死したカスターは英雄視され、その報復としてインディアン討伐の圧力も強まりましたが、後世にはカスターの敵を侮る傲慢な性格が敗因だったことも判明し、クレイジー・ホースも「恐るべき敵」から「白人文化に屈しなかった象徴」として評価も変わりました。

そんなクレイジー・ホースの一生を描いたのがこの小説です。原題は「The Life And Death Of Crazy Horse」。

「クレイジー・ホース」(タシュンカ・ウィトコ:聖なる神秘の馬)は父や祖父の名前でもありました。父親は精霊の声を聞いたり未来を予言する力のあるホーリー・マン。

クレイジー・ホースは幼年期は「カーリー」(巻き毛)と呼ばれていて、驚くほど物静かで思慮深い少年でした。

カーリーはある晩、馬に乗ってくる髪の長い男のビジョンを見ます。男には飛んでくる矢も銃弾もかすりもしません。男はカーリーに、戦いが終わっても戦利品を持ち帰ってはならないと告げました。それは未来の自分の姿だったのです。

その言葉を忘れて敵の頭皮を剥いだところ、敵の矢が足に刺さりました。以後、二度と戦利品を持ち帰ることはなかったそうです。

自分の功績を人前で自慢することもなく、狩りに行けば獲物を夫のいない女や老人に分け与えました。そして戦いになれば敵を恐れない勇猛さから、若くして戦時のリーダーとしての人望を集めるようになります。

白人との戦いには一度も敗れなかったものの、彼の名声を妬む身内によって窮地に追いやられ・・・という悲劇的な最期も、彼の存在が伝説として語られる理由の一つになったことでしょう。

ネイティブアメリカンの「高潔な戦士」としての側面を知るには格好の一冊です。おすすめ。

ところでリトルビッグホーンの戦いでの完勝はインディアンが緻密な策略で包囲戦をしかけた結果だとずっと思っていて、クレイジー・ホースがその作戦案を練ったり実行したりしたのだと思い込んでいたのですけど、どうやらカスターが無謀に突っ込んだ結果、逃げ場を失って全滅したというのが真相のようでした。

クレイジー・ホースは先住民のリーダーとして尊敬はされていましたが、司令官として戦いを指揮したわけではなく、ただカリスマ性のある戦士として臨機応変に戦っていただけみたいです。

したがって、ブラックヒルズに建設中のクレイジー・ホース像が片手で前方を指さしているポーズも批判の対象となっています。

生前のクレイジー・ホースを知るメディスンマンのレイム・ディアーも、こう批判しています。

「美しくも荒涼としたこの山をクレイジー・ホースの像にすることは、その景色を汚す行いであり、何よりもクレイジー・ホースの精神に反している。 クレイジーホースはあんな容姿をしていなかったし、指を差すようなこともなかった。」