正月は大阪の実家に帰省した。

例によって、親父とオカンの動向をレポートさせていただきたい。

その日の夜、親父とオカンはコタツに入りながら、テレビで「相棒」を観ていた。

僕は同じコタツで、昨年末に取材した音源をイヤホンで聞きながら、書き起こし作業にいそしんでいた。

すると親父が、何やら僕に話しかけてくる。作業の手を止めたくないので、イヤホンを片耳だけ外して聞く。どうやら、親父なりの推理を聞かせたいらしい。

もちろん僕にとってはどうでもいい話なので、適当に相づちを打ちながら作業をすすめる。

しかし人間というものは、2つの作業を同時に進めることができないようになっているらしい。

気がつくと、パソコンのテキストファイルに、

「右京さんがな、あそこでおかしいなっていう顔しとったやろ。あれはな……」

という文字が入力されている。

いつの間にか、親父のどうでもいい推理を書き起こしてしまっていたのだ。

「あかん、俺は何をやってるんや……!!」

すぐにその文章を消して作業に戻ったが、次第にテレビの方が気になり始め、ついには事件解決まで見届けてしまった。

翌日は、親父の運転する車に乗って、オカンと3人で出かけることになった。

その道中、信号のない横断歩道で、お年寄りが車の流れが途切れるのを待っていた。

すると親父は一時停止し、そのお年寄りを先に渡らせてあげようとした。

「おお、さすがに70歳にもなると、ちょっとは丸くなるもんやなあ……」

僕は助手席で目を細めていたが、次の瞬間、そんな自分の甘さを思い知らされることになった。

「はよ渡れぇ〜〜〜!!!!!」

親父の怒鳴り声が車中に響き渡った。

おかげで僕も「現実」に帰ってくることができた。危うく「ありえない妄想の世界」に引き込まれてしまうところだった。

その後、ある家電量販店に到着し、エスカレーターに乗った。

ご存知のとおり、大阪のエスカレーターではみんな右側に並び、急ぐ人のために左側を空けるのが慣習になっている。

しかしそこで、親父はわざわざ左側に立つのである。

「親父、右側に立っとかんと、急いでる人が通られへんやん!」

そう指摘すると、親父は当然のように反論してきた。

「何言ってんねん。いま放送で、エスカレーターは2列で並んでくださいって言ってたやないか」

「いや、真面目な人が言うんならわかるけど、ふだん社会のルールを守らへん親父が、なんでそこだけ守ろうとするねん!」

親父も「確かに」と思ったのかどうか知らないが、次のエスカレーターからは右側に並ぶようになった。

用事を終えた帰り道、僕は実家の最寄り駅のあたりで、ちょっとパソコン作業をしてから帰ることにした。しかしここは田舎。駅周辺とはいえ、ゆっくりできる喫茶店がほとんどないのだ。

「どっかお茶しながら作業できる店ないかなぁ」

僕がつぶやくと、オカンが「そうやなぁ……」と考えながら言った。

「この駅の近くやと、マクドかマックか……」

「どっちも一緒やん!!」

しかもここでオカンが言おうとしていたのは、ロッテリアのことである。

「めちゃくちゃやな!」

オカンにかかれば全てのテレビゲームは「ファミコン」に一元化されてしまうが、それと同じ原理なのだろう。

僕はあきれながらもロッテリアに入ってコーヒーを注文し、ノートパソコンを広げた。親父とオカンは、先に車で帰っていった。

さて、気を取り直して作業を始めるか……と思ったところに、親父から電話がかかってきた。

「どうしたん?」

「いや、お母さんがな、『ロッテリアは今日休みや』って言ってるで」

「そのロッテリアでいまコーヒー飲んでるよ!」

一体どこから仕入れた情報なのか。僕には知るよしもないし、知りたくもなかった。

結局そこでの作業は断念し、疲弊した精神と肉体の回復に専念することにした。

……以上、ご報告でした。

ちなみに親父とオカンの過去の横暴ぶりは、下記の電子書籍にまとめています。人生が深刻なものに思えてきたら、ぜひこれを読んでみてください。「ああ、本当はどうでもよかったんだ!」ということを、きっと思い出せると思います。

本年もよろしくお願いいたします。

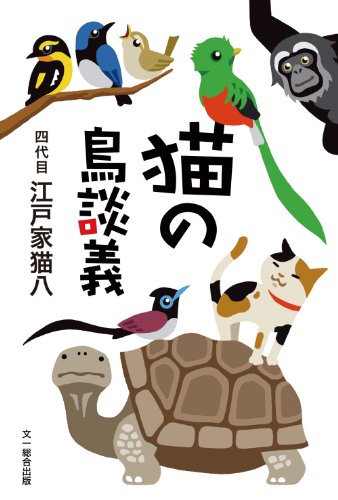

『読むだけで神経が図太くなる!「伝説の親父」の奇行録〜時々オカン〜』