今回は少し真面目な記事。記事というよりは自分へのメモ書きとも言えましょうかw

さて。

もう随分前っすね。ウインカー用LED球を作って(趣味のおもちゃレベルですが以下は開発といいます)ました。このあと6V用と12V用をかなりの数作り、試作と称して周りに巻きまくってました。

私もですが未だに元気で光っているらしく、信頼性も問題なさそうです。

同人ハードとして頒布したいのですが・・・・・時間が無いw

上記はパワーLEDを間欠動作専用(ウインカー)とすることで放熱類を回避しておりました。

ですが!テールランプやブレーキランプとして使うことを考えると、

・明るさ

・放熱

・電流

その他も、

電源のキレイさ(バイクの電装はノイズだらけです)、交流/直流の問題もあります。

そして、

・6Vと12V

LEDテールランプやブレーキを開発するとなると以上の他にも振動に対応することや固定方法、LED故障時に電球に取り替える。など考慮する事がたくさんあるわけですね(だから妄想してるのが楽しい)

今回、ある6Vのテールランプ/ブレーキランプを思考するにあたり電気的な部分の研究とメモを残すわけです。僕の頭のキャパが小さいのでw

LEDを明るく常時光らせるにはLEDを破壊されないような電流電圧の設計が必要です。

それにバイクであれば交直流とノイズ、6/12Vの違いを考慮します。

流れとしてはある程度サイズと光り方を試作した後にノイズ対策をしていく。という感じでしょうか。

今回はそんな話の前段であるLED用のドライバを調べたお話。

ただ、この類の情報は他の方もきっと知りたい情報でしょうから共有目的でブログに書くわけです。

明るさとLED本体の価格を考えると汎用パワーLEDからある程度の選定をしていきます。

ちょうど前回のウインカーLEDで使用した1W/3WのパワーLED。あの光量であれば充分に後続車にも伝わる光量であると考えます。また、経済性も◎。ぜひ採用をしたいのですが・・・・・

と、次の課題になっていきます。

電流と放熱です。要はLEDの制御を考えていきます。

で!今回はちょっと頼もしいモノを見つけました。

ダイソーで300円で購入できるLEDライトです。

帰宅して即分解すまていきますがこのLEDライトはパワーLEDを採用しているのです。

https://x.com/maepen25/st https://x.com/maepen25/status/200020019868392703?s=20 atus/2000200149868392703?s=20

https://x.com/maepen25/status/2000200149868392703?s=20

https://x.com/maepen25/status/2000200149868392703?s=20

https://x.ああcom/m

300円くらいのLEDライト。使い勝手良く良いね。パワーLEDはそこそこ明るいが発熱は心配無さそうなレベルなので見てみた。詳しく見てないけど「強」は電流制限で「弱」は電流制限とPWMってことなのかな?

— まえ製作所[動作周波数0.3Hz] (@maepen25) December 14, 2025

オシロあると良いよねー pic.twitter.com/HDX6kWekg5

このライト。

モードに強弱があり、

強:110ルーメン/175mA

弱:40ルーメン/70mA

ということが測定によりわかりました。

また、弱モードでは直流の電圧に別途PWMのような波形を重長された制御をしてました。

このライトでは上部にパワーLEDを実装しております。パワーLEDは厚み1mmの基板に特に放熱する為の対策をすること無くそれなりの明るさ(消費電力175mA)を実現しております。

うまく制御を行えば特別な放熱対策をすること無く充分な光量を得られる設計が可能になるかもしれません。

一旦、基板を試作をし結果を見るまでは放熱とおおよそのLEDに印加する電流はこのライトを参考にするとし横に置いておきます。

次はLEDを制御する策を考えます。

2輪車のテール等ランプを考えるとスペースの狭さや重量を考えなくてはなりません。

できる限り小さい部品で少なく構成する仕組みを考えます。

みんな大好きアリエクを見てみましょう。

どう考えても小さいランプ(T31mmのマクラ球)に明るいLED。

これを分解すれば使っている制御ICが見えてくるはずです。

ちなみに中華LEDでの"CANBUS"はどうやら方向関係なく光る。の名称?なようです。

この小ささでブリッジダイオードを搭載しプラス・マイナスの方向をキャンセルしているわけです。すごいよね(^^)

さて。バシバシと分解をしていきます。

しかしよくこのサイズに落とし込んでるよな。中国製品といえど全く侮れません。

品質、価格、全て高品質になりました。我々も勉強する部分が多くありますね。

この31mmのマクラ球を分解してみると、

・LED

・制御IC

・インダクタ

・抵抗

・コンデンサ

・ダイオード

そしてヒートシンク。

よく、本当によく設計され組み込まれています。

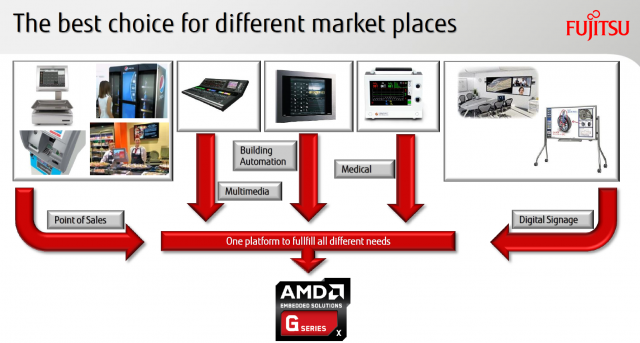

さて。今回のマクラ球の分解により下記の専用制御ICが判明しました。

(一番右のPT4205は従来よりあるICです)

※参考 PT4205データシート

https://www.lcsc.com/datasheet/C32982.pdf

画像左から

Crmicro社( 华润微电子有限公司 )のPT4211BE23E。SOT-23パッケージです。

購入はLSCSから可能でなかなかGoodな単価です。

https://www.lcsc.com/product-detail/C3039505.html?s_z=n_pt4211be23e

https://www.lcsc.com/datasheet/C3039505.pdf

真ん中は

OC5217。SOT-23パッケージです。

電源電圧は5.5~30Vで800mAのLEDまでドライブが可能です。

OCX社の制御ICです。

https://datasheet4u.com/pdf-down/O/C/5/OC5217-OCX.pdf

どちらも複数段のLEDがドライブ可能であり充分な範囲の入力電圧。部品点数も少なくIC自体もSOT-23の小さなパッケージです。

さて。部品や電流等の情報が集まってきました。

これから設計をしていきましょう!

これらの制御ICは中国製品や中国部品に明るくないと知らないようなニッチなICであると考えます。

見つけるまでは大変ですが見つかれば専用ICであるがゆえ、安価で安定して使える優れモノたちです。

LEDドライバICは探す人も多いかと思いますので当高性能ブログが成果(エッヘン)として残しておきますw

また、この件は気が向いたらまた書いてみます。

こうご期待w

あああああaepen25/status/2000200149868392703?s=