みなさんこんにちは。前回からの続きです。

4月13日(日曜日)に開幕した「2025年大阪・関西万博」。6度目となった4月26日(土曜日)の訪問記をお送りしています。

「循環」がメインテーマの「日本館」を観覧しています。

ここまで、微生物が我々日本人の生活に大きく関わっていることがクローズアップされての、なかなか唸らされるばかりの展示ばかりです。

2000(平成12)年に南極で偶然発見されたという「火星の石(正確には、火星から地球に飛来した隕石)」を拝見して、次の展示室に移動してまいりました。

暗闇に浮かぶ花火は、Plant Areaからやってきた、水、熱、電気、CO₂、養分(窒素・リン)。

生ごみを微生物が分解することで生み出された物質やエネルギーが、別の微生物によって、あたらしい姿に生まれ変わります。引き続き、日本館公式サイト解説より。

トンネルを抜けると…そこは微生物が育むものづくりの世界

トンネルの向こうから運ばれるボンベ。その中には、生ごみを微生物が分解する過程で発生したCO₂が濃縮され、詰められています。

CO₂(二酸化炭素)というと、地球温暖化を引き起こす一因、ということを想起します。どちらかというとマイナスなイメージではあるのですが、これと微生物とをうまく組み合わせて反応させることで、無限の可能性が広がる…という展示が続きました。なるほど。

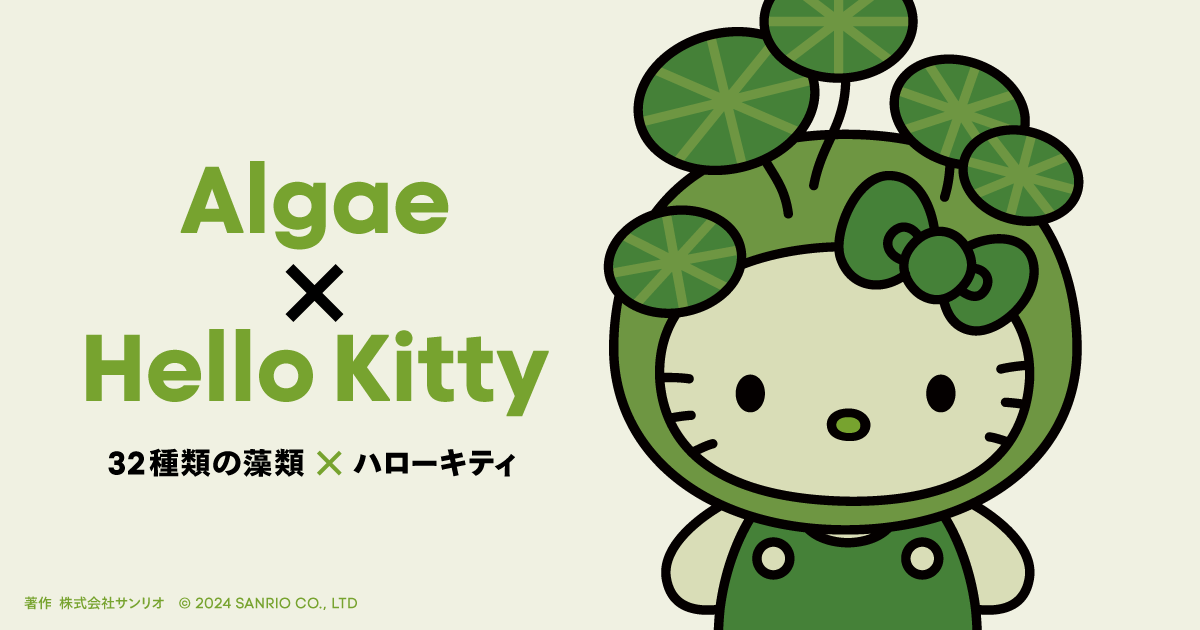

続いては、藻に関する展示室。あの有名な、日本を代表する人気キャラクターが居るというのですが。

壁いっぱいに、さまざまな微生物に変化した「ハローキティ」!

ハロー、顕微鏡の世界! 「藻類×ハローキティ」が登場

肉眼では見えないものから、みんなにおなじみのものまで。さまざまな藻類に姿を変えた「ハローキティ」。かわいいキティちゃんを眺めるうちに、藻類の個性や魅力に引き込まれる、楽しい展示です。

一口に「藻類」といっても、ミカヅキモやクロレラといった顕微鏡でしか見ることのできないものから、ワカメやヒジキといったいつもおいしくいただいているものまで、さまざまな種類があります。この展示では、その多種多様なかたちに着目。実在する藻類をモチーフに、32通りに変身したハローキティが誕生しました。

ずらりと並んだハローキティと向き合うと、個性豊かな藻類たちのことがもっと好きになる。それぞれの特徴を捉えたかわいらしいフォルムが、これまでのぞくことのできなかった藻類の世界をぐっと、身近なものにしてくれるはずです。

これはかわいらしい。ハローキティがやると、さながら被り物のように見えます。

へえ〜っと見入ってしまうのですが、個人的にいちばんかわいらしいと思えたのは、クロワッサンのような「スピルリナ」なるもの。淡水環境のバクテリア、だといいますが。

キティちゃんの愛らしさもさることながら、解説ではさらに興味深い内容が述べられていました。

じつはずっと仲良し、藻類と日本人

食料になったり、燃料を作ったり。あらゆる分野での活用が期待される藻類。日本人にとっては昔から身近な存在でした。現存する日本最古の和歌集「万葉集」には、「藻」や「玉藻」、「藻塩」という表現で藻類が何度も登場。じつに百首近くの歌が詠まれているのです。

日本人には、古くから藻類を愛でてきた長い歴史がある。そういわれると、藻類に姿を変えたキティちゃんがより一層愛らしく見えてきませんか ?

https://2025-japan-pavilion.go.jp/magazine/backissues/issue06/feature02/

ちなみに、藻類に模したキティちゃん全32種類については、公式サイトのこちらで詳しく解説されていました↑おもしろかったです。

ちなみに、藻類に模したキティちゃん全32種類については、公式サイトのこちらで詳しく解説されていました↑おもしろかったです。

しかし、そのような視点で藻や微生物のことなど、考えたこともありませんでした。なおさら

すごい技術を昔の人々は、独自の工夫から知り活かしていた訳ですね。すごいことです。

美しいアトリウムを抜け、さらに展示は続きます。先にはどのようなものがありましょうか。

次回に続きます。

今日はこんなところです。