ご訪問ありがとうございます

お気に入り▶︎ROOM

WordPress▶︎こちら

最近、いろんな情報の中で「発達障害」というワードで溢れています

神経発達症の診断を受ける人は

医学知識の発展や評価スケールの発達

そして情報量の増加により、昔より増えているのは事実ですが

発達障害境界域といわれる

診断基準の境界線上にいる人も多いそうです

発達障害にはっきりとした線引きはなくて

スペクトラムというグラデーションになっています

それで言えば誰だってスペクトラムのどこかにいることになります

発達障害セルフチェック的なものをすると

「あ、当てはまるなぁ」「私、もしかして」ってなることも多いです

流行りのHSPのチェックとかも

必ず当てはまる項目があるはずです

むしろ、全く当てはまらない人の方がごく少数派

その中で「障害」とつくのは

本人の日常生活に困り感があったり

生活に支障があったり

学習面で明らかに困難さや苦労をしていたり…

また本人がとても困っている

あるいは本人は困っていなくとも周りの人が困っていたり

何かしらの支援が継続的に必要だった場合に使われるわけで

環境によって「障害」になるのか

それとも「個性」になるのかが全く変わります

発達に支障がある人への支援の仕方

指示の仕方などが昔に比べて情報が増えて

ある程度マニュアル化されつつあり

精神疾患のような二次障害を予防できるようになってきたのはすごくいいところだけど

何かにつけて「わたし、発達障害かも」みたいな風潮が増えていて息苦しいなぁと思うこともあります

本当に支援が必要な人が

ライトな発信で溢れることで埋もれているように感じています

目で見てぱっとわかりにくいものだからこそ自称もし易いです

子どもの就学に関しては、今は支援級が増えて

通級する子供の数も増えているのは全国的に共通点

うちの地域の小学校は

場所によって幅がありますが約5-15%が特別学習通級や知的支援級、情緒級通級などを利用しています

個々にあったフォローをきめ細かくしてくれるからこそ

できることを着実にステップ踏んで

自己肯定感をじっくりと育てていける環境に身を置けるわけです

そして物理的に防げる不快感・刺激から守ることで

落ち着いて過ごすことができたり

いいことも多いなと実感しています

昔の自分にも、そんな整った支援の受けられる環境があったら

良かったのではないか?と思うことが多々あります

というのも私自身、小2まで人との関わり方が判らず

いつも不安だった経験があります

特に保育園時代は顕著で

1クラス60人のマンモス保育園出身

でっかい教室に園児60人詰め込まれていました

年長クラスの途中で引越しをしたことにより

小学校では友達が1人もいない環境で

引っ込み思案に拍車がかかりました

環境要因も大きかったですが

元々の内向的な性格やコミュニケーション不安があり発言もほぼしなく軽い場面緘黙のような感じでした

だから私が今子供だったら、発達に不安のある子として支援級を利用させてもらえてたかもしれません

実際、少人数制でプロに支援してもらえて

人との関わり方のスキルトレーニングや

コミュニケーションの方法を学び

人と関わることは不安ではないという学習ができていれば

スムーズに学校生活のスタートを切れたのかも、なんて感じることもあります

小3からはタガが外れたようにお喋りになった自覚がいまだにあるので

子供の個性も色々ですね

3歳〜5歳までほぼ喋らなかったけど、結局なにもなかった、みたいな話も多いですしね

こんな商品がある

関連記事

子供のことで悩んだり

子供自身が問題解決力を付けたいと思った時に

すごく役立つ書籍はこれです

こちらは親向け⬇︎

子供の人間関係について

モヤモヤすることへの

解決の糸口や

マインドのヒントがたくさん

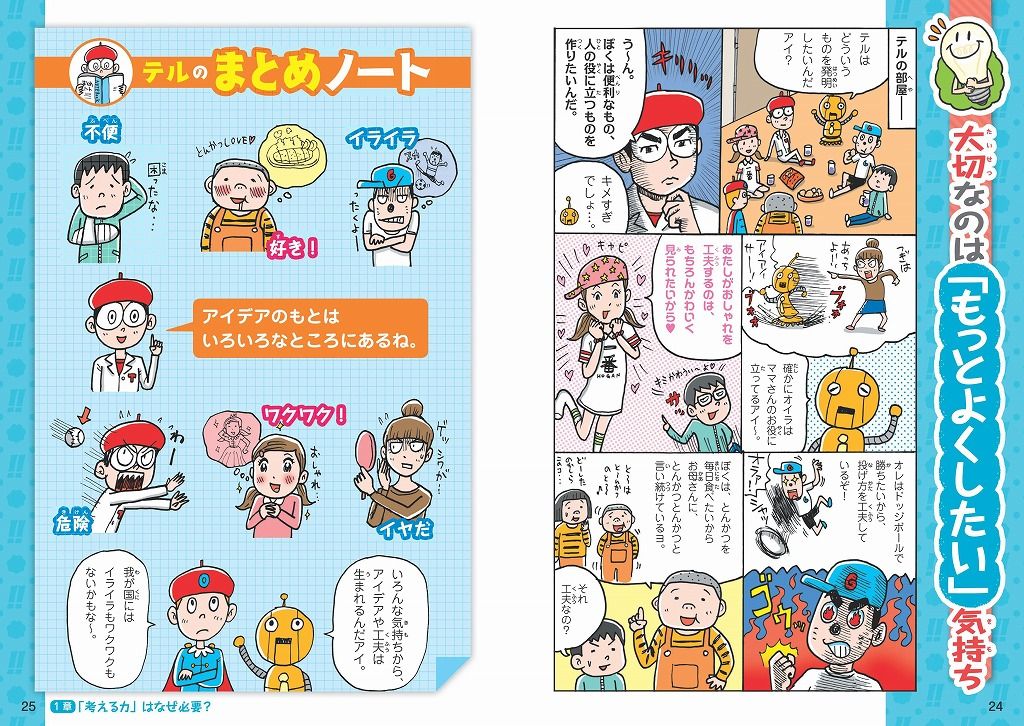

こちらは

子供が読むもの

特に人間関係、友だち関係の

考え方や気持ちの言語化が素晴らしく

漫画形式で読みやすくて

本当オススメ

⬇︎1000円タカミ角質ケア