人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

本試験から3週間がたちました。

今回は、来年リベンジされる方が、本格的に学習する前に、どうして問題が解けないのか

について、ふり返りを行っていこうと思います。

どうして問題が解けないのかが見えてくれば、どうすれば問題が解けるようになるのかも

見えてくるのではないかと思います。

両者は、コインの表と裏の関係ですから。

まずは、皆さんが、本試験で問題を解く際のプロセスを、認知心理学の知見も参考にしな

がら「見える」化していきます。

認知心理学による「見える化」

本試験では、問題文には、条文と判例に照らして、解答しなさい!という指示が書かれ

ていますので、通常、まず、各大問のテーマごとに、問題文の「キーワード」を発見して、

その問題を解くために必要な条文と判例の知識を「アタマ」の中から「検索」(思い出して)

していきます。

次に、その「検索」(思い出した)した前提知識を、問題文の事例に「適用」(あてはめ)し

て、効果が発生するか否かの結論を出していきます。

図解すると、以下のようになります。

これを時間軸の「視点からみると、前提知識の①「記憶」(覚える)→②「検索」(思い出

す)→③「適用」(あてはめる)という順番になります。

したがって、問題が解けないという場合、この条文と判例知識の①「記憶」(覚える)→

②「検索」(思い出す)→③「適用」(あてはめる)のどこかで躓いていること(ボトルネッ

クが存在すること)が、その要因として考えられます。

問題が解けない場合、リーダーズ式☆5ステップ学習法の問題の解ける化プロセスの

どこで躓いているのか、まずは、皆さんなりに、自己分析を行ってみてください!

≪問題の解ける化プロセス≫

ステップⅠ:記憶

ステップⅡ:検索

ステップⅢ:適用

ステップⅠ:記憶(覚える)

合格コーチも、今まで、数多くの受験生を見てきましたが、やはり、問題が解けない大

きな要因は、条文と判例知識の「記憶」にあると思います。

つまり、問題を解くために必要な条文と判例の知識が「ない」か、あるいは、条文と判

例の知識が「ある」けれども、その精度が低いため、問題が解けないということです。

まずは、条文と判例の知識が「ない」場合

皆さんもすでにご存知のように、 行政書士試験は、過去問のストックが少ないため、

そもそも過去問の知識「だけ」では、合格点を取ることが難しい試験です。

本試験(法令科目)では、過去問それ自体が問われるのではなく、主に、条文と判例

の知識が問われます。

例年、法令択一式は、過去問の知識「だけ」で解くことがで

きる問題は、約4割程度です。

行政書士試験では、過去問と全く同じ問題は、ほとんど出題されないため、過去問が

解ける=本試験の問題が解けるということには、必ずしもなりません。

過去問で問われたのと同じ条文と判例の知識を問う問題なのに、少し問われ方を変

えられると、突然解けなくなるという現象です。

したがって、

問題が解けなかったのは、 過去問や肢別本を何回も繰り返し解いて、正答率を100%

に出来なかったことが理由ではないことは、冷静に考えれば、誰にでもわかることです。

この点に気がつかないと、

毎年毎年、過去問や肢別本を何回も繰り返し解いて不合格という、同じことの繰り返し

になってしまう危険性がありますので、要注意です。

条文と判例の単純な知識を問う試験において、 合格点が取れないのは、条文と判例

の知識が「ない」ことが、最大の要因であり、過去問の知識「だけ」では、合格点を取る

ことができない行政書士試験では、なおさらです。

次に、条文と判例の知識が「ある」場合

条文と判例の知識が「ある」場合でも、その知識の精度が低ければ、問題が解けない

のではないかと思います。

知識の精度が「低い」というのは、 リーダーズ式☆5ステップ学習法でいうと、「理解」

が不十分である場合と、「記憶」が不十分である場合を意味します。

「理解」が不十分である場合

その内容を「理解」したかどうかは、通常、その内容を話せるか、書けるかで判断する

ことができますから、もし、その内容を話せない、書けないということは、やはり、「理解」

が不十分であることを意味します。

例えば、

令和5年の記述式の問題は、3問ともに、Aランクの基本的なテーマについて、しっかり

と「理解」出来ているか、そのテーマ名を書かせる問題でした。

問題44 差止訴訟、仮の差止

問題45 抵当権に基づく物上代位

問題46 契約不適合責任

Aランクの基本的なテーマについて、しっかりと「理解」出来ていれば、どれも書けるレベ

ルの問題でしたので、書けなかった方は、どうして書けなかったのか、ふり返りを行って

ほしいと思います。

来年も、

今年のようなAランクの基本的なテーマについて、しっかりと「理解」出来ているか、その

テーマ名を書かせる問題が出てきたときに、また、書けない恐れもあるからです。

「記憶」が不十分である場合

一方、二択症候群などは、「記憶」が不十分な場合の典型例ですので、やはり、本試験

直前期に「記憶」の時間をきちんと取ったかが重要になってきます。

条文と判例の知識は、

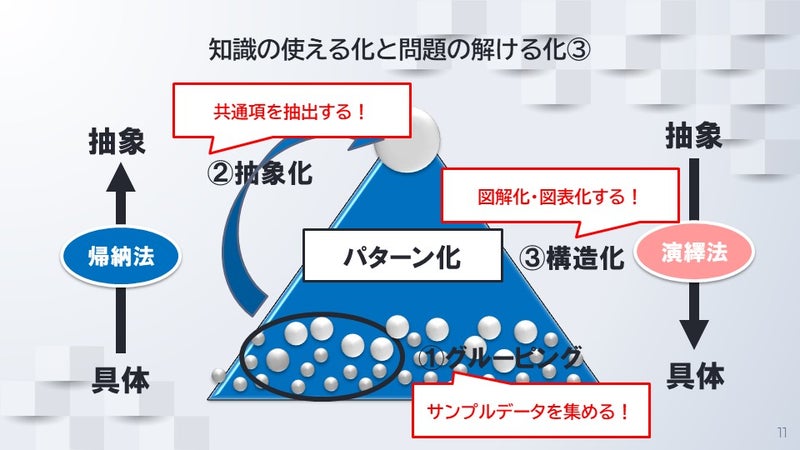

最終的には記憶する必要がありますから、個々の葉っぱの知識ではなく、過去問「分析」

によって、①グルーピング→②抽象化→③構造化された、いわゆる汎用性のある「使え

る知識」であることが望まれます。

したがって、問題を解くために必要な条文と判例の知識を「記憶」していく段階では、

テキストや過去問の単なる知識を、どれだけ「使える化」できるかを意識していく必要

があります。

知識の「使える化」 =パターン化

「使える知識」は、図解化、あるいは、図表化していくと、記憶しやすく、結果として精度

の高い正確な知識になっていきます。

今年の本試験でも、 民法や行政法において、図表・図解問題が数多く出題されていま

したので、知識の「使える化」は、合格点を取るうえでも重要になってくると思います。

ただテキストや基本書を何回も繰り返し読んだり、ただ過去問や肢別本をただ何回も繰

り返し解いても、なかなか合格点が取れない理由は、このあたりにあるのではないでしょ

うか。

その意味で、

これから勉強をリスタートさせる前に、何を記憶用ツールにするのかを決めておくことを

お薦めします。

ステップⅡ:検索(思い出す)

実は、問題を解くために必要な条文と判例の知識が「アタマ」の中に入っているにもか

かわらず、問題が解けない場合も、かなりあるはずです。

例えば、あとで解答を見て、

「ああ!あの話のことね!」というようにわかる場合などです。

毎年、本試験の終了後、カウセリングを行っていますが、そのカウンセリングの際に、

受験生の皆さんに、本試験の問題冊子を持参してもらっています。

受験生の皆さんの問題冊子を見ると、その方がどのようなプロセスで問題を解いて

いったのかがよくかります。

特に、その問題を解く際に気づかなければならない「キーワード」に、きちんとアンダ

ーラインやマーキングが出来ているかを見るだけで、その方の成績がだいたい分か

ってしまいます。

実は、問題文の「キーワード」というのは、

その問題を解くために必要な条文と判例の知識を「アタマ」の中から「検索」する(思

い出す)際のトリガー(きっかけ)になるものです。

その意味では、問題文の「キーワード」に気づくかどうかが、問題を解くうえでも、かな

り重要な要因になってくると思います。

したがって、初見の問題が解けるようになるためには、問題文中のこの「キーワード」

を見たら、この条文と判例の知識を「検索」していくという、自分なりの「検索」パーンを

作っていくことだと思います。

いわゆる、キーワード反応です。

問題を解く時間が遅く、模試などでも時間が大幅に足りなくなる方は、この条文と判例

知識の「検索」が上手く出来ていないのが、ひとつの要因です。

キーワード反応については、以下の動画を参考にしてみてください。

さて、ここまでお話してきて、勘のいい方なら、本当の「アウトプット」というものがどうい

うものなのかが見えてきたのではないかと思います。

インプット=入力

アウトプット=出力

つまり、アウトプットというのは、インプットした知識を外に出すこと=「検索」(思い出す)

することを意味します。

受験業界では、

通常は、問題を「解く」ことがアウトプットと云われていますが、問題を「解く」こと自体が

重要なのではなく、その問題を解くのに必要な前提知識をスムーズに思い出すこと、す

なわち、「検索」することができるかが重要なのです。

したがって、問題を沢山解かなくても、アウトプットの練習

はいくらでも出来るはずです。

結局、資格試験の勉強においてやるべきことは、 本試験で、問題文の「キーワード」

を見て、この根拠は、あの条文ね!あの判例ね!あるいは、あの図表・図解ね!と

いうように、アタマの中から、その問題を解くための条文と判例の知識を、きちんと検

索できる状態にしておくことではないかと思います。

キーワード→あの条文ね!あの判例ね!

以前、司法書士試験科講師の松本先生との勉強法の対談を行いましたが、その最

後にご紹介した本の中に、「検索訓練」という項目がありました。

「検索練習と呼ばれるこの方法は、記憶に関する最近の文献によく取り上げられ、

時には他の学習法を50%ほども上回る効果を上げている。」

「ある有名な実験では、被験者グループが文章を4回読む。別のグループは1回

しか読まないが、思い出す練習を3回行う。研究者が数日後に2つのグループを

追跡調査したところ、思い出す練習をしたグループのほうがはるかによく文章を覚

えていた。」

「つまり情報を繰り返し読んだ被験者より思い出す試みをした被験者のほうが、

はるかに習得度が高かったのだ。」(アーリック・ボーサー著「Learn Better」p160)

記憶のプロセスにおいては、

記銘(覚える)と検索(思い出す)は、車の両輪とも云えますから、単に「覚える」だけ

でなく、「思い出す」練習をしていくことが、知識を長期記憶化させていくためにも効果

的なようです。

つまり、本当の意味のアウトプットとは、問題を解くことではなく、記銘(覚えた)した知識

を、思い出す(検索する)こと、再現することであると云えます。

「思い出す」練習=検索トレーニング

≪検索トレーニング≫

テーマ

↓

キーワード

↓

前提知識(条文・判例)

ステップ3:適用(あてはめ)

知識優位型の問題であれば、条文と判例知識の①「記憶」と②「検索」がきちんと出来

れば理論上は、解答を導けるはずです。

ところが、現場思考型の問題の場合、 最後のステップである、条文と判例の知識を、

事例に「適用」(あてはめる)することが上手に出来ないため、解答を導くことができ

ないケースが多々出てきます。

民法が苦手な方の多くは、

やはり、③「適用」(あてはめる)が出来ていない場合が多いのではないかと思います。

この「適用」(あてはめ)は、 大前提に小前提をあてはめて結論を導き出す、法的三

段論法そのものですから、この法的三段論法が理解出来ていれば、それほど難しく

はないのですが・・・

法的思考力のベース

=法的三段論法(演繹法)です。

初見の問題をが解けるようになる法的思考のベースになるのが、この法的三段論法=

演繹法ですから、法的思考力を身に付けるためにも、そのアタマの使い方をマスター

しておきたいところです。

いわゆる、具体と抽象の往復運動ですね!

この「適用」(当てはめる)が上手に出来るようになるためには、やはり、ある程度の

「トレーニング」が必要になってきます。

といっても、このあてはめにも、一定のパターンがありますので、あてはめのパター

ンを習得した方が近道です。

解法ナビゲーション講座では、

肢別ドリルと重要ポイントノートを使って、この「検索」と「適用」の「トレーニング」を行

っていますので、初見の問題が解けるようになる演繹法を修得するためのツールと

して、是非、有効に活用してみてください。

以上のように、問題が解けるようになるためには、条文と判例知識の①「記憶」(覚え

る)→②「検索」(思い出す)→③「適用」(あてはめる)という、問題の解ける化=演繹

法のプロセスのどこで躓いているのかを自己分析した上で、修正していくことが重要

になってきます。

過去問ではなく初見の問題が解けるようになるアタマの使い方!

なお、過去問ではなく初見の問題が解けるようになるアタマの使い方=帰納法と演繹

法については、今後の基本書フレームワーク講座の講座説明会の中でお話していきま

す。

本格的に勉強を再開する前に、まずは、初見の本試験問題が解けるようになるアタマ

の使い方(思考法)を、是非、マスターしてほしいと思います。

この思考法は、一度マスターすれば、一生使えますよ!

☆☆☆早割&再受講割引☆☆☆

現在、12月31日まで、早期申込割引(第2弾)を実施しておりますので、こちらもお見逃

しなく!

また、12月31日までにお申し込みの方に、

再受験生のための民法・行政法強化プロジェクトとして、各講座、以下の早期申込特典

をご用意しております。

いずれも、11月24日~配信開始です!

≪プレミア☆合格スタンダード講座≫

ケースで理解する行政法の無料視聴(15時間)

≪基本書フレームワーク講座≫

①速修☆合格スタンダード講義民法(35時間)

②速修☆合格スタンダード講義行政法(25時間)

※フルカラーテキスト付

≪上級ファンダメンタル講座≫

速修☆合格スタンダード講義民法(35時間)

※フルカラーテキスト付

来年の本試験に向けて、早め早めのスタートを切りたい方に

お薦めです。

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。