人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

1 フォロー講義

合格スタンダード講座民法も、いよいよ、本格的に債権に突入しました。

債権は、債権総論は抽象的、債権各論は具体的ですので、債権総論は、難しく感じるか

もしれませんが、ここも債権回収の視点から、具体的にお話していこうと思います。

債権回収の視点!

債権者にとって、どの制度が有利なのか?という視点から考えていくと、制度と制度の

相違点もよく見えてくるのではないかと思います。

民法の記述式は、

問題が作りやすいためか、圧倒的に、債権からの出題が多くなっていますので、債権重

視の視点から復習をしてほしいと思います。

講義も、後半戦に入っていきましたので、講義中に、今まで学習してきたテーマについて、

クロスリファーすることが多くなってきます。

民法は、前に学習したところと後で学習したところがつながっている場合が多いですので、

復習するときも、是非、クロスリファーを行ってみてください。

テキストの欄外に、参照ページを必ず書いておいてくださいね。

講義中に、〇〇について、3つ言ってください! という質問をしたときに、まず、何のテー

マの話なのか、テーマ検索が出来るようになることが大切です。

記述式は、

何を書いていいのかよくわからない、出題テーマを検索させる問題も出題されますので、

日頃から、テーマ→キーワードのつながりを意識しておいてください。

また、これは、どこで学習した内容なのか、テキストで該当箇所を探してみてください!

という質問をしたときに、テキストの該当箇所を探せるようになることが大切です。

2 復習のポイント

① 詐害行為取消権 UNIT51~53

まずは、テキストp241以下で、改正民法における、詐害行為取消権の要件論の全体構

造をよく理解してみてください。

この要件部分は、今回の改正の大きな変更点となります。

第二に、テキストp241以下で、受益者に対する要件について、判例を中心に、知識を整

理しておいてください。

また、詐害行為の類型に関する特則については、具体例とともに、テキストp245の図表

で、条文知識を整理しておいてください。

第三に、テキストp246の図解で、転得者に対する要件と請求の内容について、もう一度、

よく理解しておいてください。

第四に、テキストp248の事例で、認容判決の効果が債務者にも及ぶことを理解した上で、

受益者の権利について、事例を参照しながら、後始末をよく理解しておいてください。

この部分は、改正前民法にはなかった制度ですから、事例とともに、条文をよく理解して

おいてください。

詐害行為取消権は、

今回の改正で条文数が大幅に増えたと同時に、思想の大転換もありますので、理解し

て、記憶が定着化するまでには、時間がかかると思います。

第五に、テキストp242とテキストp247で、二重譲渡と詐害行為取消権について、知識を

パターン化して

おいてください。

② 多数当事者の債権債務関係 UNIT53~54

まずは、テキストp252で、多数当事者の債権債務関係の知識を整理するための3つの

視点(フレームワーク)を、アタマに入れておいてください。

フレームワーク思考!

多数当事者の債権債務関係については、

①対外的効力

②債務者の1人について生じた事由の影響

③内部関係(求償権)の3つの視点から、知識を整理してみて

ください。

第二に、テキストp254で、多数当事者の債権債務関係の原則となる、分割債権・債務関

係の効力について、理解しておいてください。

次に、テキストp259の事例で、連帯債務について、上記3つの視点から知識を整理して

みてください。

本試験では、

債務者の1人について生じた事由の影響(絶対効or相対効)についての知識を問う問題

が頻出しています。

もっとも、この部分は、民法改正によって大きく変わっていますので、最終的には、テキス

トp263の図表を記憶して、本試験では、キーワード反応出来るようにしておいてください。

典型的な図表問題でずね!

本試験では、こういう事前準備が可能な典型的な図表問題で落とすのが一番勿体ない

ですから・・・

③ 保証債務 UNIT55~57

まずは、テキストp264以下で、保証債務における、主たる債務と保証債務の関係につい

て、担保物権の性質と比較しながら、知識を整理しておいてください。

担保物権も保証も、

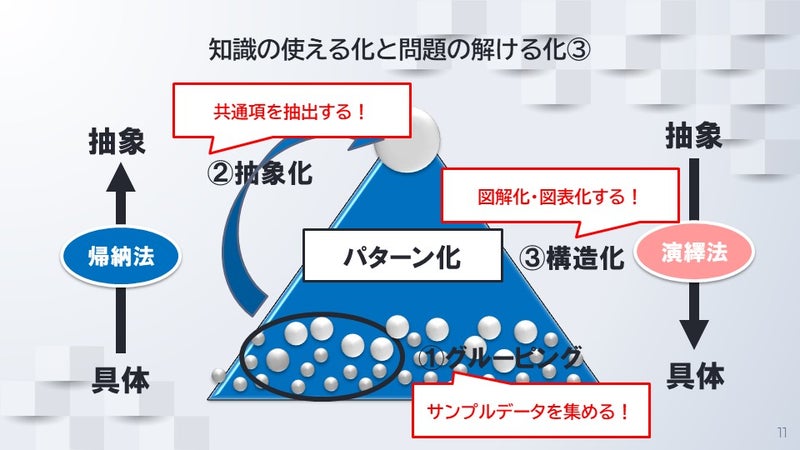

債権を担保するための制度ですから、共通する点がありますので、グルーピング→抽

象化の視点から、知識を横断的に整理しておいてください。

①グルーピング→②抽象化→③構造化という視点(帰納法)は、資格試験に短期間で

受かるための知識を集約化する方法論です。

第二に、テキストp264の事例で、保証人の抗弁について、テキストp271の図表(通常の

保証と連帯保証との比較)の視点から、知識を整理しておいてください。

通常の保証と連帯保証の比較の視点は、

本試験でも頻出していますから、テキストp271の図表で、両者の相違点3つを、なるべく

早めに理解して記憶しておいてください。

典型的な図表問題ですね!

本試験では、こういう事前準備が可能な典型的な図表問題で落とすのが一番勿体な

いですから・・・

第三に、テキストp267で、保証債務の内容について、今回の改正で新設された部分も

含めて、知識を整理しておいてください。

第四に、テキストp269で、保証人の求償権について、委託を受けた保証人の場合と委

託を受けない保証人の場合とに分けて、知識を整理しておいてください。

保証は、

本試験ではしばらく出題されていませんので、出題サイクル的には、そろそろ危ない

テーマではないかと思います。

第五に、テキストp277の事例で、事業にかかる債務についての保証契約に特則につ

いて、効力と情報提供義務と視点から、知識を整理しておいてください。

テキストp278の情報提供義務の比較の図表は、要注意です!

④ 債権譲渡・債務引受 UNIT58~60

まずは、テキストp280の事例で、譲渡制限付きの一般債権を悪意・重過失で譲り受け

た場合の一連の処理について、もう一度、よく理解しておいてください。

この部分は、今回の改正の中でも、改正前民法と思想が大きく変わった重要テーマと

なります。

スタンダードテキストの各テーマの冒頭には、事例の設問を数多く入れてありますの

で、記述式の予想問題としても、活用してみてください。

このテーマについては、令和3年の記述式で、ズバリ的中して

います。

第二に、テキストp284以下で、債権譲渡の債務者対抗要件である通知について、なぜ

通知が必要なのかという制度趣旨の視点から知識を整理しておいてください。

また、テキストp287の判例で、民法467条1項の通知・承諾の制度趣旨を、不動産の

の場合と比較しながら、理解してみてください。

債権と物権(不動産)の比較の視点

その上で、テキストp286の事例で、債権の二重譲渡事例のパターンについて、各パター

ンごとに、優劣の結果を整理しておいてください。

債権の二重譲渡事例の問題は、

講義中に集約化したパターンをきちんと記憶しておけば解けるはずですから、本試験

当日までに、このパターンをきちんと記憶しておいてほしいと思います。

債権の二重譲渡パターン

本試験では、こういう事前準備が可能な典型的なパターン問題で落とすのが一番勿体

ないですから

・・・

第三に、テキストp289以下で、免責的債務引受と併存的債務引受の要件と効果につい

て、テキストp285の図表を使って、知識を記憶しておいてください。

典型的な図表問題ですね!

本試験では、こういう事前準備が可能な典型的な図表問題で落とすのが一番勿体ない

ですから・・・

合格スタンダードテキストには、

本試験で出題が予想される図表問題の図表を数多く入れてありますので、r各制度の

理解ができたら、なるべく早いうちから、記憶の作業を行ってみてください。

理解→集約→記憶ですね!

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。