嘉禎二年(1236)三月、北条泰時、従四位下に叙せられる。

同年六月、伊豆願成就院において父・北条義時の十三回忌仏事を行う。嘉禄二年(1226)の三回忌では故・実朝が建立した鎌倉の大慈寺の釈迦堂で行われたが、十三回忌には伊豆の願成就院で行勇を導師に行っている。願成就院は北条時政が建立し、北条氏の本拠・韮山にある。また、嘉禎三年の六月の北条政子の十三回忌には大慈寺で行われ、一切経の供養、丈六堂の建立と将軍以下参列をして、落慶供養が行われている。在京の御家人も多く参列し、導師には南都の東北院僧正円玄が招かれて行われた。この年十二月に東勝寺が泰時により建立され、北条氏の菩提寺の一つとされる。

『吾妻鏡』嘉禎三年十二月十三日に「右京兆(北条泰時)が妻室(安保氏)の母尼の追善のため、その山内の墳墓の側に寺を建てられた。今日、供養があり、導師は荘厳房律師行勇であった。」と記され、これが東勝寺であるとされ、後の元弘三年(1333)に幕府滅亡の祭に、北条高時以下一族八百七十人が自刃した寺院である。泰時は仏教に対し信仰を深め、仏事を行う事で、一族の安泰を願った。そこには『吾妻鏡』喜禄三年(1227)十一月四日条に、「御所の女房である阿波局が死去した。武州(北条泰時)の伯母である。(泰時は)三十日の御軽服となるので、御邸宅を避けて尾藤左近将監入道道然(景綱)の家に移られたという。」とあり、三十日の喪に服している。しかし、牧氏事件の首謀者である祖父・時政に対し、『吾妻鏡』等の資料では、追善供養を行った記事は見られない。

(写真:鎌倉東勝寺横 腹切やぐら)

同年十月に大和国に守護地頭を置く。石清水八幡領の山城国薪庄と興福寺領同国大住庄との用水相論で同年七月朝廷の石清水別当宗清の解任の約束が守られず、興福寺衆徒が再び蜂起し幕府は後藤基綱を上洛させ、武力に街道閉鎖による包囲形勢を行う。興福寺側は糧食に窮して、『忠臣祐定記』「理訴を以って先とし、問答を以って詮とする」ため退散し事態は収束に向かうが、大和国の安定が確認されるまで、一時的に大和に守護・地頭を置いた。同年十二月左京権大夫を兼ねる。

嘉禎三年(1237)四月二十二日、泰時により養育される時頼が十一歳で元服する。将軍・藤原(九条)頼経から偏鉯を賜わり時頼と名乗った。同年、泰時の威光により鶴岡八幡宮での流鏑馬の射手を任され聡明で、泰時もその才能を高く評価したという。

(ウィッキペディア引用 藤原頼経像)

嘉禎四年(1238)鎌倉殿の藤原頼経が承久元年にわずか二歳で鎌倉に下向し、すでに二十一歳になっていた。上洛し、泰時・時房・実時そして泰時の孫の経時・時頼兄弟も随行している。正月二十八日に鎌倉を出発し、二月十七日に京に入いった。輿に乗っての移動のため三十日を擁している。鎌倉に戻ったのが十月二十九日であり、二月の閏月があったため調度十ヶ月間鎌倉を留守にしている。鎌倉の留守役は評定衆・二階堂行盛で、その間に評定所の評議も行われなかった。頼朝が上洛して四十三年ぶりの将軍入洛であり、先例にしたがい前年から周到な準備がなされ御家人達に費用を課して六波羅に新邸を築かせている。頼経の父は前摂政・藤原道家で、母は西園寺公経の娘・掄子であった。頼経の姉は、故人であったが、当時皇位に就いていた四条天皇の母・藻璧門院竴子であり、道家は天皇の外戚という立場で最高威を振るっていた。父道家、母掄子をはじめ藤原良実・実経・福王(後の法助らの兄弟)、祖父の西園寺公経らと初対面をかなえた。さらに四条天皇とも対面を果たした。後にこれ等の対面を『吾妻鏡』延応元年八月十日条に記されている。頼経は在京中の二月二十四日に権中納言に還任して右衛門督を兼ね、検非違使別当に補任され、三月七日には権大納言に叙任された。右衛門督・検非違使別当はこの時辞任している。四月十六日は加茂祭の見学、六月五日には、藤原氏の氏社・春日社に参詣している。

頼経の上洛は、二歳で鎌倉に下向して初めての上洛であった。父母兄弟との対面もあったが、将軍家の権威を示す一方、より安定した公武協調路線の確認であったと言えよう。幕府の中心にある者達の多くが上洛した事により、御家人の任官や京の警護について、幕府と朝廷との間で調整が行われ、法の整備がなされた事に注目したい。泰時は承久の乱で大軍を率いて上洛した時は、三十九歳であった。今回の上洛は、すでに五十六歳になっていた。泰時は在京中に従四位上に承認し、従四位上武蔵守兼左京権大夫の官職を与えられる。しかし、幕府の推挙なしに官位・官職を与えられることを禁じていたため、朝廷の高官を帯びることが執権として好ましからぬ事と考えて、間もなく武蔵守を辞退し、さらに左京権大夫をも辞退した。京の警護については、五月二十四日に、洛中を守護するために縦・横大路の末々武士を置くことが泰時・時房により当寺に伝えられている(関東御教書庵、『鎌倉遺文』五二四五)。六月十九日条に、辻々に懸ける篝火の役「篝屋役」が御家人等に賦課された。

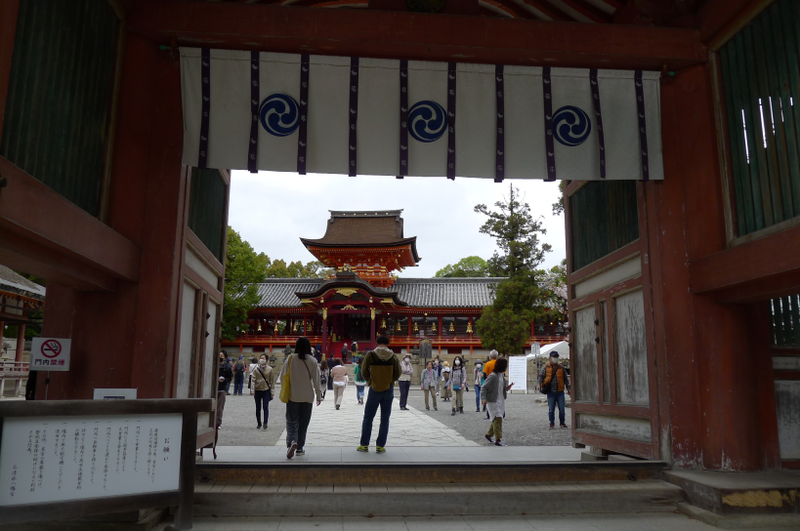

(写真:奈良春日大社)

九月九日には、幕府の命に従わない地頭の処分についての規定がなされ、同二十七日には御家人の任官についての規定が定められる。御家人の任官の問題については、成功(じょうごう)銭の減額を求める要望があり、また上洛を機会に頼経の推挙を得て任官を求める御家人が増加した事を受けて、今後は成功によらない任官は禁止すると決定がなされた。泰時は成功のために納める財物を減額しようとする動きを禁止した。当時任官希望者と除目の係官との間で、官位売買の闇取引が行われていた。成功の意味をなさなくなり、また衛府も尉など所定の官職以外に任官することも禁じている。在京中に蛯名忠行が、従五位以下の意を与えられたが幕府の推挙を得ていなかったのでそれを停止されている。七月二十三日、石清水八幡宮に参詣され、八月二十五日には、加茂・祇園・北野・吉田等の社に参詣された。そして、十月十三日、将軍・頼経は関東御下向のため京都を出発している。この直後の二月十六日に鎌倉で留守役に就いた評定衆の二階堂行村が、また三月三十日には頼朝以来の幕府重臣である小山朝政が、六月十日には、三義康信の嫡子で門注所執事・町野康俊がそれぞれ死去した。

嘉禎四年(1238)十一月二十三日に暦仁元年と改元された。この年にも幕府に関係した重責の者が逝去する。 ―続く―