一遍の熊野での体験は、継承されていった浄土仏教の新たな確立と考える。この時に名を一遍と改め妻子と離別して遊行の実践を行う。現在の時宗では神勅相承として、この時を立教改宗の時としている。同行の者が集まり集団と成し「賦算」(「南無阿弥陀仏 決定往生六十万人」)と書かれた念仏札を配る)ことや、その後「踊躍(ゆやく)念仏」などを行いながら各地を回ることになった。そして、すべてを捨て、阿弥陀仏と一体となる事を念じ、浄・不浄を選ばず、穢れも問わず、こだわりもない平等集団であったことが、浄土教の新たな確立と完成を成したと考える。

一遍の足跡をたどれば、健治二年(1276)には九州各地を念仏勧進し、鹿児島神宮では、神詠「とことはに南無阿弥陀仏ととふならば、なもあみだぶに生まれこそすれ(常に南無阿弥陀仏と念仏すれば、弥陀と一体になり浄土に生まれることが出来る)」を拝した。翌年の健治三年(1277)に豊後国大野荘で他阿(たあ:鎌倉後期の僧で、一遍に師事し、諸国遊行に従う)に会い、多くの入門者を引き連れ集団として遊行を実践する。この集団を時衆と呼ぶ。弘安二年(1279)に河野一族の所領であった信濃国伴野荘も訪れており、この時に一遍が尊敬した称名念仏(口承念仏)を初めて実践し浄土教・念仏信仰の先駆者・空也に倣ったともいわれる踊念仏を始めた。しかし、「踊躍念仏」にも狂乱する時衆の人たちに多くの批判も生じている。その後、祖父河野道信の墓がある陸奥国稲瀬に参り、松島、平泉・常陸・武蔵をめぐり康安五年(1282)、鎌倉入りを図るが八代執権北条時宗に阻止された。『一遍聖絵』にその模様が描かれており当時の鎌倉の町並みや商品が陳列された町屋を背景に馬に乗る時宗と一遍との緊迫した場面が描かれている。また鎌倉の片瀬の浜で板屋根の踊屋が一段高く作られ時衆の人々が、その中で踊念仏を踊る様子を人々が周りを囲むように見る人々の描写は興味深い。『一遍聖絵』は鎌倉時代後期の貴重な絵画資料であり、国宝に指定されている。以来、相模国は時宗と関係が深く、現在藤沢市には時宗総本山の清浄光寺(遊行寺)があり、相模原市には旧当麻派大本山の無量光寺がある。鎌倉際にも時宗の寺院は十二所の光触寺等の七寺院が存在する。

(写真:大阪 四天王寺)

弘安七年(1282)に入洛し、四条京極の釈迦堂(染殿恩)に入り洛中での念仏を行う。弘安九年(1284)には四天王寺を訪れ、聖徳太子廟や當麻寺、石清水八幡宮、さらに翌年には書写山圓教寺から播磨国を行脚そして厳島神社にも参詣した。正応元年(1288)、古郷伊予に向かい繁多寺に浄土三部経を奉納し、今治の別宮大山祇神社そして、大三島の河野氏の氏神大山祇神社に参籠している。

正応二年(1289)一月大山祇神社の胸像朝観、地頭代・平忠康の正体を受け再び招きを受け、同年二月六日に大山祇神社を参詣、その後善通寺、曼荼羅寺を巡礼、そして、六月一日に阿波国の大鳥の里の川辺で発病する。七月には淡路に渡り大和大国魂神社、筑紫神社に詣で結縁した。七月十八日に明石に渡り一遍は、死地を求め教信の墓のある播磨印南野(兵庫県加古川市)の教信寺に行くが、途中の摂津兵庫津の観音堂(真光寺:兵庫県兵庫区)において八月二十三日に入滅した。享年五十一歳で十五年半の遊行を終え、死因は過酷な遊行による疲労と栄養失調と考えられる。

(写真:奈良 当麻寺)

一遍は、自らが開宗する意思はなかったと考えられている。一遍死後に、門弟であり異母弟の聖戒が一遍聖絵の詞書を記し、絵は法眼円伊、外題は三位世尊寺経伊が作成したとされ、『一遍聖絵』全十二巻は、一遍の十年目の祥月命日に完成している。踊念仏の時衆は、一旦解散するが、一遍の遊行の従事した門弟他阿が時衆を再結成し、北越や関東、東海道を中心に遊行を続けた。他阿は、嘉元二年(1304)遊行を三世量阿(他阿智得:後に他阿号を世襲)に譲り、他阿は相模国に草庵(無量光寺)を建立し定住する。また、門弟の有阿が藤沢道場清浄光寺を開き、京都では、第二世他阿真教に師事した浄阿(真観)が四条京極地の祇陀林寺を金林寺と改め四条道場とした。近世には本来別系統と考えられる一向聖や国阿等の法系も吸収され空也を仰ぐ時宗とみなされた時期もあったが、現在の一遍を宗祖とする時宗が成立したのは、浄土真宗と同じように江戸幕府の政策によるものであった。

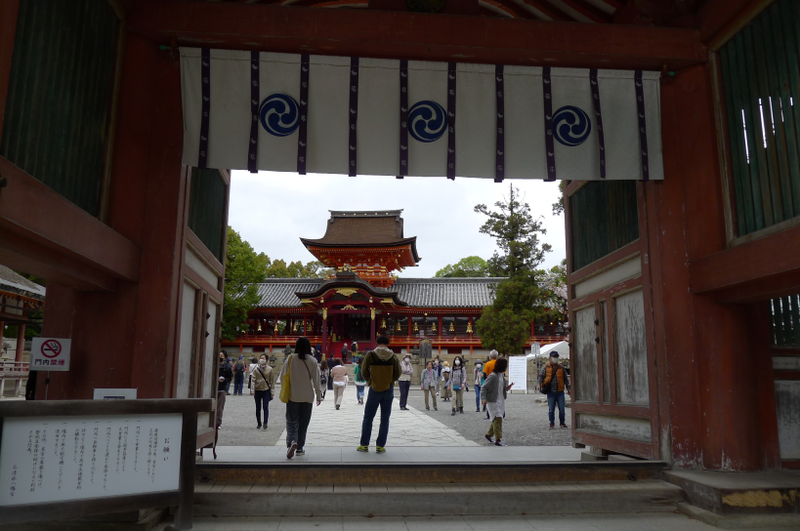

(写真:京都 石清水八幡宮)

この浄土教を考える中で、法然・親鸞・一遍の誰一人かけても教義することは困難とされる。浄土宗としては、法然の立てた教議体系は『選択本願念仏集』により完成したとされ、善導の仏念を継承し身命を阿弥陀仏に捧げる意(仏を念ぜよ、さらば仏は必ず人を念じ給う。阿弥陀仏の救済の道を説いた)。親鸞は大乗仏教において法然の立てた浄土教の教義を組み入れようと『顕浄土真実教行証文類』を著作し、仏教の構造の中で法然思想の正当性を証明しようとした。そして、浄土真宗では阿弥陀の勅命に順う意(たとえ人が仏を念ぜずとも、仏が人を念じ給わぬことはない)。一遍は「南無阿弥陀仏 決定往生六十万人」の賦算と浄・不浄を選ばず。穢れも問わず、こだわりもない平等集団により「踊躍念仏」により、阿弥陀の命根に還る意(仏も人もなく念仏自らの念仏であると)。法然と一遍は法然の語る信心は善導の解釈に基づき阿弥陀と自身の二元構造になっているが、一遍は在家仏教が確立する過程において「遊行」を行い「踊躍念仏」により民衆に阿弥陀と自身が一体とする思想を立てた。その中で「信・不信を問わず」と考え、誰もが平等に阿弥陀仏の終世救済を語ったことが特筆される。法然は浄土仏教において自力・他力を分類し阿弥陀仏による他力を示した。一遍は、俗念を捨て、阿弥陀の他力のみを示し、一体となることを語ったと考える。

(写真:鎌倉 光触寺)

当時、神仏融合が行われており、一遍は多くの寺社仏閣に遊行している。地域の神に対し尊称しており、西行の求めた極楽浄土の思想に似ているところがある。一向宗や法華宗は、一神教的宗教路線を歩んでいるが、親鸞も絶対的ではないが「神祇不拝」を語っているのに対し、一遍は神仏を融合的に捉え、あらゆる聖性を尊ぶ方向性を持ち「神明尊重」と見ることができる。親鸞は『教行証文類』の「化身土巻」で「仏に帰依すれば、終わりに至るまで、その夜の諸天神に帰依施ざれ」と『涅槃教』の詞を引用し、仏教に帰依したのであれば他の神々に帰依してはならない』とも語っている。しかし、日本の四季をめぐる歳時記は、あらゆる神仏に対し融合し、人々は感じ、敬い、拝み、感謝し日々の生活を送ってきた。ゆえに日本人は無宗教ではなく、日々宗教を取り入れた生活を送っているのだ。

また、親鸞は、この世の成仏は決してないとする浄土教に従った考えを記しているが、一遍は現世での成仏を語る即身成仏という密教的な成仏を『播州法話語集』で「現在過去未来を超える明郷へと帰っていけば、もはや生も死も超えた往生である。…ゆえに南無阿弥陀仏の名号には、臨終も平生もない」「念仏三昧、即弥陀なり」と語っている。

(写真:鎌倉 光触寺 一遍上人像と塩嘗地蔵:しおなめ地蔵)

本来仏教では、「浄土三部経の一つ『無量寿教』に語られている三拝では上輩「家を捨て、欲を捨てたもの」出家者。中輩「家や翼は捨てることはできないが善根を積むもの」在家信者。下輩とは「ただそのままで仏を念ずる者」として在家より出家、破戒より持戒が上位を示してきた。一遍は、再滞在家生活における往生を、出家生活や遊行生活の往生よりも上位にすえ、念仏者の生活形態が出家・僧侶・在家・常民・非常民等の区別はなく、その身のままで念仏することにより阿弥陀仏の慈悲と救済を受ける念仏者として確立させる。そして、法然・親鸞が示した浄土仏教は、一遍の念仏者の在家仏教により、従来の日本仏教において出家者の形態を大きく変容させることになった。一遍の浄土仏教には、近代的な宗教観が備わっていたことに興味を覚える。

中国仏教では、禅浄双宗と言って禅仏教と浄土仏教は一対で語られることが多く、日本では禅宗・浄土宗と独立した形で教義が進められ、浄土仏教は日本で完成形に到達した仏道である事を知っていただきたい。 -続く