(写真:鶴岡八幡宮)

『吾妻鏡』建久五年(1194)七月二十九日条には「将軍家(源頼朝)の姫君(大姫)が夜からご病気になった。これは何時もの事であると言っても、今日は殊に重病で有る。志水殿(義高)が亡くなられた後、御悲しみのあまり、日を追って憔悴されている。(それは)固い契に堪えず、まるで石となるほどの物思いに沈む様子である。貞女の行いであると人々は讃えた」。この時の病状は、予想するには危篤状態であったと思われる。同八月八日条にて、頼朝は相模国日向山の日向薬師に参り、大姫の病気治癒の祈願を行っている。

そして、同八月十八日条には、「姫君(大姫)の御病気が回復されたので、沐浴された。しかしずっと(この回復を願う)恃(大変の)みは続くものではなかろうと人々は皆愁えている。これはひたすらお嘆きが積み重なったためである。右武衛(一条)高能に嫁がれるように御台所(政子)が内々に計らわれたが、決して承諾されなかった。そのようなことがあれば、わが身は深淵に沈めると申されたという。これはやはり昔を懐かしんでいらっしゃるためかと言う。高能はこのことを伝え聞き、(大姫の婚姻は)全く思いもよらないことであると、女房を通じて断られた」と記述されている。

(写真:東大寺)

同閏八月八日、「御台所(政子)の御仏事が結願した。今日、清水患者(義高)の追福のために仏・経の副供養(そえくよう:主な供養と同時に共に行う供養)があった」。頼朝・政子が草をもつかむ気持ちで義高の副供養を行ったことは、如何に大姫を愛していたのかが窺いとれる。その後、一時的に回復に向かったと思われ、建久六(1195)年三月十四日、東大寺の落慶法要のため頼朝は政子、大姫を伴い上洛のため鎌倉を出発している。大姫の気分転換的な旅であったと考えられ、奈良東大寺、石清水八幡宮、天王寺と参拝した。そして,時の実力者(丹後局:後白河法皇に寵愛を受け政治にも関与する)高階栄子と面会、後鳥羽天皇に入内させる目的があったとされるが、これは、大姫の今までの健康状態を見ると消極的な高度であったと考えざるを得ない。後白河院時代の盟友・九条兼実は後鳥羽天皇に嫌われ、土御門親王と高梨栄子が頼朝と組み兼実の権勢を失脚させるためとも言われている。

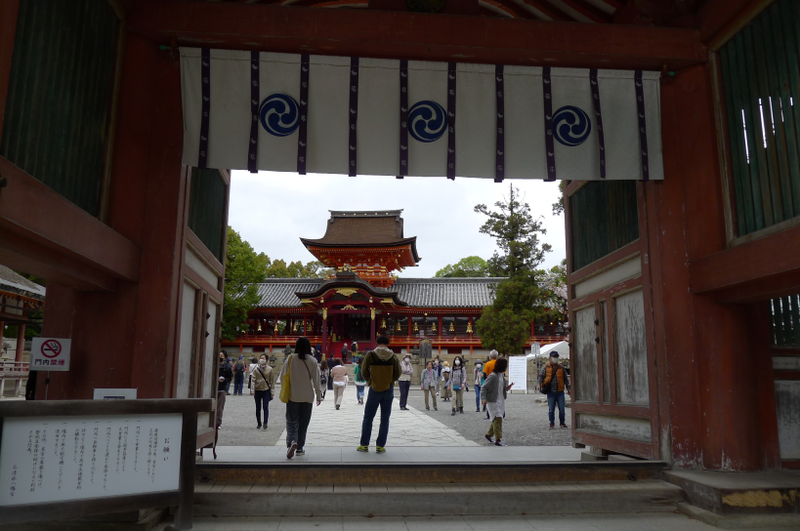

(写真:石清水八幡宮)

(写真:四天王寺)

建久八年(1197)七月十四日に大姫は、死去し、浄土の義高のもとに向かった。通説では享年二十歳、保立説では二十三歳である。『吾妻鏡』では、建久七年(1196)一月から正治元年二月まで欠落しているため、記載はなく、『承久記』建久八年(1197)七月に二十歳の若さで亡くなったとし、不憫な娘の死を悲しんだ政子は、死を覚悟したと記している。また、『北条九代記』には、許嫁(いいなずけ)との仲を裂かれた姫が傷心の内に亡くなったこと、哀れな死を悼む北条、三浦、梶原などの多くの人々がこの谷に野辺送り(故人のご遺体を火葬場または埋葬地まで運び送ること))したことが記されている。

(写真:亀ヶ谷辻岩船地蔵堂と亀ヶ谷切通)

大姫の墓は長勝寿院にあったとも、また常楽寺の裏山に姫塚が大姫の墓ともいわれいわれ、その山頂に義高を祀る木曽塚があるが定かではない。また、大姫の守り本尊が、亀ヶ谷辻の岩船地蔵堂に安置されている地蔵菩薩であると言われており、その台座が船形をしていることから岩船地蔵堂と名がついた。

(写真:大船 常楽寺)

まだ、この頃は、権力者の墓としては、法華堂を建立されていた。源頼朝の墓もその横に法華堂(白幡神社といわれる)が立てられ、二代執権・北条義時も頼朝の墓の横に法華堂を建立したとされ、発掘調査により寺院のあった事が立証されている。鎌倉特有のやぐらは存在していなかったと考えられ、その後、三代執権北条泰時の時代に土地が狭い鎌倉において墓地・法華堂の建立を禁止したとされる(九州の大友氏にそれにまつわる書状が存在する)。大姫の墓は定かではないが勝長寿院に葬られた説と、先述した大船の近くの常楽寺に大姫の塚と言われる姫宮塚がある(北条泰時の娘、姫宮の墓とも言われる)。儀高の墓とされる常楽寺の裏山の山頂に木曽義高塚があり、二人を偲ぶように祀られている。

(写真:大船常楽寺の裏山 姫塚と木曽塚)

『吾妻鏡』貞応二年(1223)八月二十日条には、「小雨が降った。今日、南新御堂の供養が行われた本尊は弥勒像である。この寺は右大将家(源頼朝)の姫君(大姫)が早世されたとき、御追善のために建立されようとしたが幕下(頼朝)が亡くなられたため(中断し)、今、その御素願をはたされたという。」政子が勝長寿院の奥に南御堂を建立し弥勒菩薩を本尊として大姫の供養をした」ことが記載されており、大姫が亡くなってから 二十六年が 過ぎ、政子も六十七歳になっていた。政子の亡くなる二年前である。 ―続く

(写真:正長寿院跡)