Xをみてて、トリックアート上の橋を恐る恐る渡る女の子がいました。

(そのリンクはもう見つかりませんが![]() )

)

↑なものです。

トリックアートとは、見る角度でそのリアリティは消えてしまいますが、一つの方向からすると、本当に穴があったり、崖の上とか見えてしまいます。

一方的な見方をするとリアルに危険な感じがしますが、その種がわかれば、なんの怖さもありません。

むしろ、それを楽しんで、、他の人を脅すようなことができますね。

日ごろ、自分が思っていること、善悪や利得感を感じることも、一つトリックアートと同じかもしれません。

やはり、自分の価値観や考え方が、その見た目を評価を操作します。

ちょっと見る角度を変えてみると、違う見方ができるものです。

追い詰められている状況でも、ちょっと角度を変えると、、なーんだ!ってこともあります。

逆に、スムースに進んでいるなとおもっても、ちょっと角度を変えると、危険が迫っていたり。。。

どちらも、2元論的に判断していますが、視点をずらすと、違う風景が見えてきます。

そこから、客観視という視点が育成できるかもしれません。

閉塞感にさいなまれている方、ちょっと見方を変えてみたらいかがでしょうか?

(世の中、トリックだらけかもしれません。。壮大な仕掛けなんでしょうwww)

今年の初めから、新たなチャレンジとして古武術を習いはじめました。

中学までは武道系もやってたこともあり、そう難しくはないかと思っていましたが、足捌き、重心の使い方、昔習っていたものと違い、戸惑いもあります。

Ananbelle LeeによるPixabayからの画像

(これは合氣道の写真ですけど。。)

ただ、日本武道の神髄は変わらないかとも思いますね。

喧嘩をしない、、、(力と力でぶつからない)

力を籠めると、

相手の動きが察知できない。

自分の動きが固まる。

自分の動きを察知されてしまう。

力をゆるめると、相手の動きが予測できる。

相手の動きたい方向がわかれば、相対峙することもなく、受け流せる。

自分が虚となれば、相手は箍が外れたように重心が崩れ、こちらは力を使うこともなく、相手を制御できる。

柔道も本来そうなのですが、、

いまの柔道はスポーツになり、力対力の世界。

がちがちに力をつかいますよね。

いかに崩して、相手を倒すか。

持ち手勝負みたいな。。w

やはり昔の癖はなかなか取れず、、

力が入ってしまいます。

攻めが力を入れているのはまだ練習ではいいですが、

受けが力を入れていると、ご指導が入りますw

まずもって技が決まらない。

こちらは初心者なんでw

力を入れているつもりはなくとも力が入っているようです。

構え、所作、重心、、どれをとっても様になっていない。

結果、技もかからない。

頭は混乱する。

考えれば考えるほど力がはいるし、動きはぎこちなくなる。

そして隙ができ、逆に返される。。

うーーーーーん

相手は行きたい方向がある、

といいます。

その方向に導いていけば、こちらは力を入れる必要はないと。

自分自身はその方向からはずれておけばぶつかることはなく、相手を制御できる。

あとは勝手に相手がころがる。

先生は、ほぼ動いていないですよ。

ちょっと手を持って、さっと手を上下にしているだけで、対戦者は転がっている。

ちょっと、体捌きしたとおもったら、対戦者は転がっている。

いやいや、ほぼ舞ですね。

ただ、力をいれてはいけない。。のは確か。

力を入れていないと思っても、無意識にどこかに力が入っている。

これって、普段でも言えることかもしれません。

考える癖、見た目の判断、、どこかしら、意図するところに重点が固まり、自在さがなくなり、一方的は考え方、観点でのみで判断してしまう。

大体、脳に力が入っていますねwww

あと、首とか、肩にwww

力を抜く。。

脱力ではないんですけど。

緩めるというところでしょうか。。

また、意識としては俯瞰するという感じでしょうか?

そうゆう状態をいかに維持する。

それによって相対する相手の動作、意図、所作を読み取り(感じ取り)、それにより相手を導く(場合によっては倒す、場合によっては踊る、場合によっては笑いあう)。

古武術の世界も奥が深そうです。

そして、処世術として応用がきく世界でもあるかと思っています。

あーー、こちらはじじぃになっているのに自分の子供より若い連中に投げられたり、関節決められています。。

いやぁ、謙虚さを忘れないようにしましょ!w

最後まで読んでいただきありがとうございました。

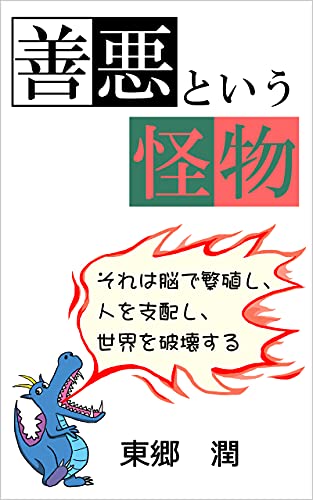

この本

Kindle版しかないんで、、ポチっと押して購入してもらえれば、すぐにキンドルかスマフォで読むことができますw

手作り感満載の本ですがw、善と悪の2元論が、人間や社会がいかに毒され、争いを発生させ、そのシステム(2元論的社会)を強化していくようになっているかを、構造的に分析をしています。

jpornelasadvによるPixabayからの画像

なかなか2元論の発想から抜け出せないですよね。

思考を停止し、2元論からの脱却や、評価することを止めることがまずは重要と、メディテーションやチャネリングのヒーリング系でかなり言われていることです。

思考停止させたつもりでも、ふつふつと出てきますし、あらゆる局面で比較したり、善悪の判断をする場面にぶち当たるものです。

その状況のなかで、思考停止!なんてなかなかできるものではない。

場合によっては、それこそ生命にかかわることにもなります。

この本では、なかなか思考(二元論を前提とした思考)を外すことは難しいのは、巧妙に構成された善悪の2元論のシステム自体にある。

と解説しています。

善悪ということ自体が錯覚をつかったトリックであり幻想であると述べています。

数十のトラップを張り巡らせ、それらが有機的、相乗的効果(幻想の強化)を上げられるように仕組まれています。

また、対処的に幻想であると無理に思い込むことは、逆に幻想の強化につながり、永遠のループに嵌っているだけで、繰り返し2元論に罠にはまったままとなります。

この本では、それを図解しており、その図のパーツ、パーツを解説し、いかに構造的に2元論が巧妙に抜け出せないようになっているかを説いています。

システム全体を俯瞰してみて、現在直面している現象はどのようなトリックを使われているか理解すれば、幻想であることがわかるといいます。

一旦、2元論からの脱却を目指す方でしたら、一度、読んでみてもよいかと思います。

対立軸の生成

2元論は、直面している場面において、自動的に対立軸を生成します。

その場面においても多くの要素があり、それぞれの要素において価値観の違いから、比較考量が必要になります。

人間は数学的に割り切れるものではなく、多くの矛盾をはらみながらジャッジをし、結論に対して、解決したという錯覚と反対に多くの後悔もはらみます。

個人の中では、精神的に分裂を産みます。

社会では、人々の分裂を招きます。

宗教対立、国の対立、民主主義対共産主義、お金の所持による対立、男女、老人と若者、、

まぁ、コントロールしたい方は、うまく対立軸を生成し、人々を煽るんですけどね。

なので、対立してそうで裏で手を握っていることもありますよ。

主従関係の生成

もう一つ2元論的思考では、主従関係ができてしまうといいます。

比較自体、外部からの判断であり、すでに自分軸ではなく、他者軸となり、振り回されるもととなります。

また、主であればまだよいですが、従の立場に自分を置いた場合、むしろ思考停止を強制されます。

主従関係を構築した場合、これを維持するために、まずは、恐怖、不安という心理を使われます。

主より命令に従わざるを得ない。

そのうち、従でいることで安楽な気持ちでいられるということに慣らされる。

ということになります。

見落としの生成

また、2元論的思考は、全体を観ず、部分を切り捨ててしまう。よって見落としができる。見落とした部分にも重要な要素がふくまれているかもしれない。

それがまた不安や恐怖を醸成してしまう。

不安と恐怖を解消しようと、さらに2元論の中に没入し、がんじがらめに抜け出せなくなる。

おすすめ

読んで、気づかされたいくつかのポイントを挙げてみました。

ほかにもいろいろな2元論のトラップを紹介してくれていますので、一つ、今自分はどんなトラップを架けられているのか整理することができるかもしれません。

また、トラップや2元論の幻想から脱却するための方法についても紹介されています。その方法も取り入れてみるのもありかと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

はい、パクっています。

「育てる」に響きました。

「折れない心を作る」ではなく、「育てる」のです。

過酷な状況でも、冷静な判断と実行が試される組織です。

そのメンタルを実際に面と向かったときに対応するには、それまでに準備が必要だと。

究極な場面に会ってからのメンタルのケアは、よくありますが、それはなかなか効果を発揮する方法はないわけではないですけど、時間がかかるものですし、仮想でも「

物語」が必要の場合がありますと。

そのまえに、準備をしておけば、耐性ができるし、パニくっても、すぐに正常な心理状態に戻しやすいとのこと。

確かに。。納得。

平時にどれだけ備えられるかによって、有事でも対応が可能だと。。

一読の価値はあります。

いくつか平時のときのトレーニングが書かれていますので、一つでも実践されることがおすすめできますね。

瞑想や呼吸法も重要だと。

普段から瞑想をしている自分としては、

瞑想を継続していく前とくらべて、歴然としてメンタルの状況が違います。

今後社会が大きく変化していきそうです、、悪い意味でも、、良い意味でも。

動揺がいちばんよくないでしょう。

メンタルトレーニングはいまのうちに始めておいた方がよいかと思っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。