ヘンダーソン理論で看護アセスメントをする方法〜参考書をどう使う?〜

<ヘンダーソンのニード論で看護アセスメントをするとはシリーズ>

実際にアセスメントをするときの具体的方法

アセスメントを書く用紙が目の前にあります。これを完成させるために、何をどのように進めていくのか。実際に紙上患者事例でアセスメントをすることを想定して、具体的な方法について確認していきます。

こちらの記事の手順を、もう少し具体的にしていきますね。

【何についてアセスメントをするのか】=何のニードの充足状態を判断するのか、を把握しておく必要があります。

1、情報を集める

2、集めた情報をもとにアセスメントをする

この2つの手順だけを見ると、この順序は正解です。が、実は、この前に、0(ゼロ)として、何についてアセスメントをするのかを確認する、これを忘れてはいけません。

正確には、

1、何についてアセスメントするのかを確認する

2、↑このアセスメントをするために必要な情報を集める

3、集めた情報でアセスメントする

です。この方法で情報を集めれば、アセスメントがずれるとか、情報が足りないとか、いうことは起きにくくなるはずです。

アセスメントをするために必要な情報がそろっていることが、前提です。情報なくして、アセスメントという作業はできません。

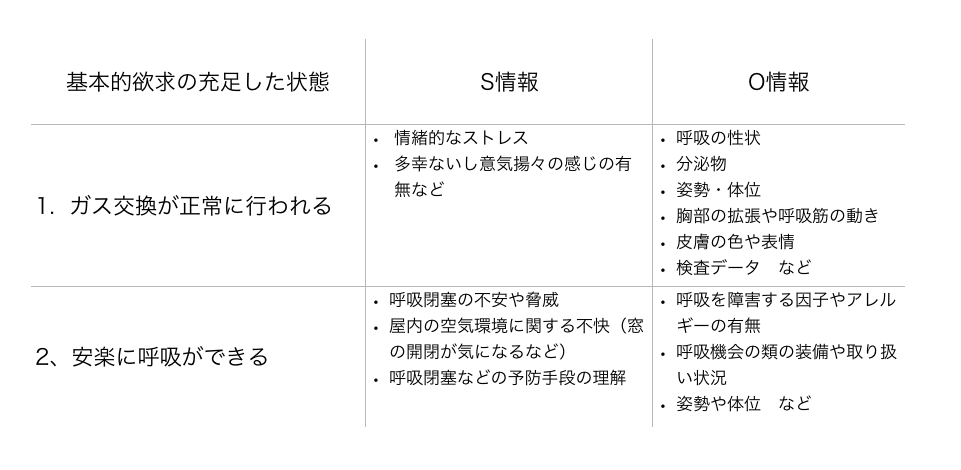

例えば、呼吸。おなじみの「看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践」最新版(第4版)は、こちら→ 看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践

。巻末に「基本的看護(基本的欲求)の充足した状態および情報収集項目」という章があります。 下は、呼吸のニードに関する内容の一部です。

わけなんですが、ガス交換が正常に行われているかどうか、安楽に呼吸ができているかどうかを判断するための情報である、ということを理解していることが重要です。情報の項目だけを覚えても仕方がない。←ここ、本当に重要です。

何を判断するために必要な情報なのか、充足状態とそれを判断するために必要な情報、この2つはかならずセットです。どちらかひとつが欠けても、ずれたり、成り立たなかったりします。

この2つをセットにしておかないと、ですね。参考書を参考にして、情報を集めました。っで、私は次に何をすればいいんですか? といきなり迷子になります。

❌ 情報を集める

⭕ アセスメントをするために必要な情報を集める

ここ、本当に重要です。ここをおさえておくだけで、情報を集めながらアセスメントが進みます。

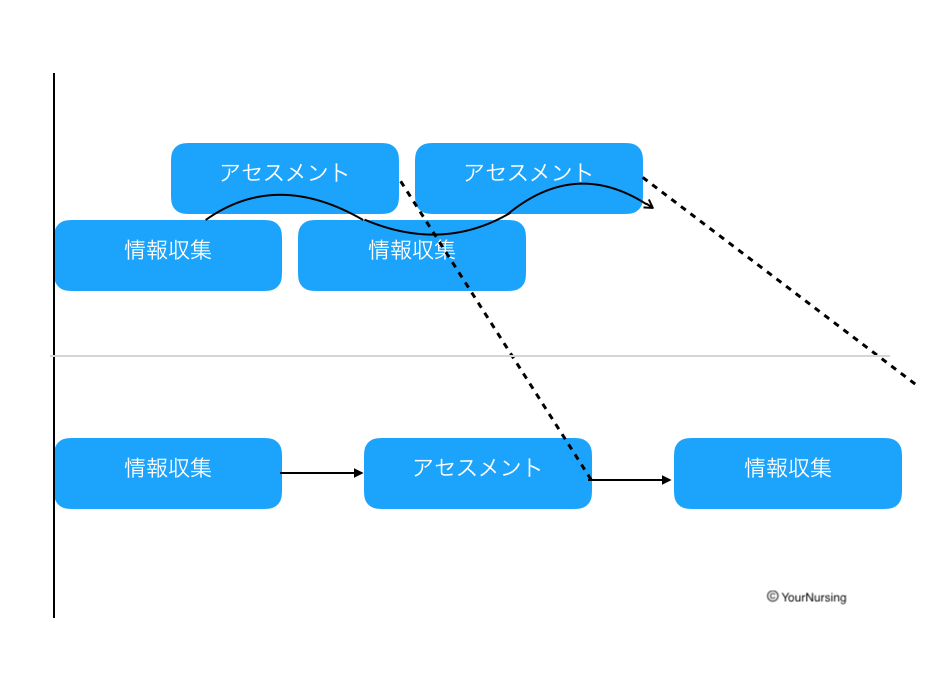

上は、

アセスメントをするために必要な情報を集めている場合です。なんのためにその情報を集めているのかがわかっているので、集めながらアセスメントができて、かつアセスメントができることで、今のところの判断を裏付けするのにさらに必要な情報は何かに気づいて、必要な情報を追加できます。さらに、追加した情報も加えてアセスメントできる。ということを、ほぼ同時に進めていくことができます。

下は、

とりあえず情報を集めました。っで、どうしたらいいのか、わからず悩む迷う時間があって、これをアセスメントに使うんだということがわかって、アセスメントをやってみるわけですが、そのために必要な情報、ということを意識せずに集めているので、アセスメントをした後不足している情報に気づいて、そこからやっと「アセスメントに必要な情報」を集め始めることになります。

横軸は、時間の経過です。図はイメージですが、「アセスメントをするのに必要な情報を集める」ことができる場合と、できない場合の、作業の進み具合に差が出ることを、イメージできると思います。

何についてアセスメントするために、どんな情報が必要なのか。情報収集を始める前に、要チェックです。

アセスメントをするのに必要な情報を集めることができたら、情報を整理していきます。

少し乱暴にまとめてしまうならば、集めた情報を「正常、異常」の2つに分けます。(厳密には、きっちりこの2つに分けることはむずしいかもしれませんが。イメージです)

異常=気がかりな情報、というのは、看護問題=ニードの未充足、につながる可能性が高いです。逆に、正常を示す徴候は、看護問題につながる可能性が低いです。という理由で、この先の作業をしやすくするために、情報を整理します。

情報を分ける=整理する ときに、実は「解釈」という作業を行っています。

情報を分けるということは、何かしらの基準を持って、良い・良くない、正常・異常、気がかりではない・気がかりである、ということを判断しているわけですよね。この判断が、「解釈」を呼ばれるものです。情報を読み取る、という作業です。

解釈という作業によって、

・正常なガス交換ができている

・安楽な呼吸ができている

と判断できる場合は、充足。これらができていないと判断する場合は、未充足。これが、充足・未充足を判別するということ。

解釈という作業によって、結局のところ、そのニードは満たされているのか、満たされていないのか、を判別する、ということです。

ここで、未充足だという結論になった場合、続きがあります。

未充足になっているのはなぜか?その原因・誘因を探っていきます。

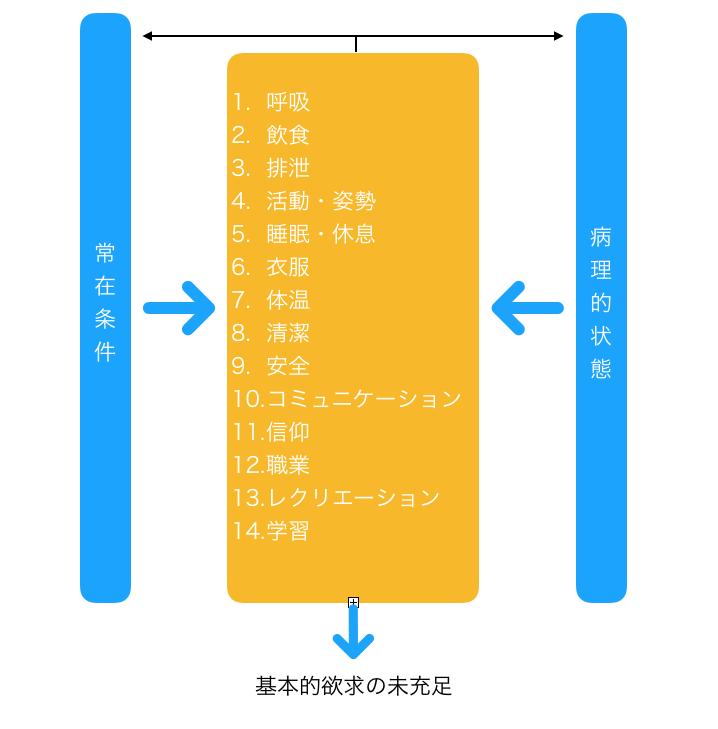

ヘンダーソン理論では、未充足の原因・誘因として、「常在条件」「病理的状態」を手がかりにしましょう、としています。

常在条件や病理的状態が、ニードの未充足に影響している可能性が高いですよ、ということ。

出典;看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践 より

同参考書には、常在条件とは何か、病理的状態とは何か、について、具体例をあげて解説されています。それらと、患者さんの状態、状況とを照らし合わせて、「この」患者さんの場合、何が原因で、未充足になっているのか、を確認します。

原因・誘因は、断定できないことや、ひとつに絞れないことがあります。勘(かん)ではまずいですが、可能性として考えられる原因がある場合、2つ以上の可能性がある場合は、それぞれをあげておいて良いと思います。

その理由は、

現在の「未充足」な状態を引き起こしている原因(可能性を含む)が、これとこれだろう、と考えた時、未充足→充足の状態に改善させるために、それらの原因を減らしたり、取り除いたりしますね。

これが、実際の看護計画の内容になるわけですが、実施をしながら効果の出るケアとそうでないものを確認できるためです。

大事なことは、原因が何かをはっきりさせること、ではなく、結果として未充足の状態が、充足状態になること、です。そのためには、どんなケアが効果があって、どんなケアが効果がないのか、実際にケアを行なってみる以外に確認する方法はありません。

原因がはっきりしないなぁ、原因なんだろうなぁと考えている間は、患者さんの状態は変わらず、未充足のままです。患者さんの未充足状態が続くよりは、原因はこれとこれだといえそうだ、と仮説を立てて、それを検証すべく、実際に看護を行なっていくことが状態を改善する近道です。

ヘンダーソン理論では、「人間は、その人にとって十分なだけの体力、意志力、知識があるとき、その人によってニードを満たすことができる」としています。

その人にとって十分なだけの体力、意志力、知識がないとき、ニードを満たすことができません。その人が、その人のニードを満たすために手助けが必要になる、この手助けが、ヘンダーソン理論でいうところの「看護」というわけです。

つまり、その人にとって必要な手助け=看護をするためには、体力、意志力、知識のうち、何が不足しているのか、を把握する必要がある、ということです。

体力、意志力、知識のうち、何がどれほど不足しているのか。どれも、数や量で測れるものではないため、判断することがむずかしいように感じるかもしれませんが、かんたんに言い換えると、2、で確認した「原因・誘因」は、それぞれ、体力、意志力、知識のうちの、どれにあてはまるか、ということです。

例)消化器官の病気によって、消化器官が正常にはたらかないために食欲がない。摂取量も少なく、十分な栄養がとれていない。というとき、飲食のニードが充足していないと言えます。

この場合、ニード未充足の原因は、消化器官の病気によって、消化機能が低下していること →これは、体力の不足を意味しています。

例)高血圧で塩分制限を守らなければいけない状況で、「ほんの何グラムかの塩分を制限したぐらいで、血圧に影響があるとは思えない」という認識で、過剰に塩分を摂取している。というとき、必要な栄養を必要なだけ摂取できていない、ということで、飲食のニードが充足していないと言えます。

この場合、ニード未充足の原因は、高血圧を予防するための塩分制限の目的、塩分と高血圧の関係などの十分な理解ができていないこと →これは、知識の不足を意味しています。

こんな具合に、2、で確認した原因について、それは「何の不足」に当てはまるのか、を確認します。

↑この確認によって、その人の場合、何が不足して、何のニードが未充足になっているため、どんな援助によって(何を補うことで)、未充足の状態を改善できるのか、を判断しやすくなります。

<体力、意思力、知識(用語の説明より)>

体力(strength)・・・強さ、健康体、特に病理的状態に左右される

意思力(will)・・・意志、意欲、特に14項目の基本的欲求を油分の意思で自立に向けていく力。特に基本的ニードに左右される

知識(knowlegde)・・・知っていること、理解していること。特に、常時存在する条件に左右される

「用語の解説」のはずなのに、なんだかわかるような、わからないような。初めて読んだ時には、すっきりしなかったんですが、今言い換えるならば・・・。

体力・・・身体的側面に関係すること

意思力・・・心理的側面に関係すること(思考、気持ちなど)

知識・・・これは、文字のまま、知っていること。あることを知らないことが原因で、あるニードが未充足になっているとき、知識の不足。

いつも、原因はどれかひとつ、というわけではなく、2種類の不足になることも、3種類の不足になることもあります。

違いがわかりにくいとき、「覚えよう」とするより、参考書などに載っているできあがりのアセスメントを参考に、この場合の未充足の原因は、3つのうちのどれかな、を確認して、参考書の答えをもとに答え合せをしていくといいです。繰り返しによって、違いを理解できるようになります。

ここまでの作業の内容を、文章にまとめます。

- 何についてアセスメントをするのかを確認します。

- 参考書で、ニードごとに、そのニードが充足している状態とは、どんな状態をさすのか、を確認します。

- アセスメントするのに必要な情報を集めます。

- 参考書を参考に、何についてアセスメントするのに、どんな情報が必要なのかを確認します。っで、それらを、患者さんに直接うかがったり、カルテで確認したり、観察や診察などによって集めます。

- 集めた情報を解釈していきます。

- それぞれの情報をどのように捉えたのかを確認して、【結局のところ、ニードは充足しているのか、充足していないのか】を判別します。

- 充足、未充足の判別の結果を述べます。情報整理によって確認した情報が、すべて「問題なし、正常、良好」だと判断できる場合は、「充足」だと判別できます。その場合、情報を並べて、それぞれの解釈を添えて、●●のニードは充足している、とまとめて終了です。充足だと言えない=未充足であると判別した場合、次に進みます。

- 情報整理によって確認した「気がかりな情報」を並べて、それらをなぜ気がかりだと判断したのか、その理由(解釈した内容)プラス、充足状態のフレーズを使って、未充足だと判別した旨を述べます。

- 例)呼吸回数、酸素飽和度が基準値より低い。また、息苦しさを認めていることから、十分なガス交換ができていないことにより、安楽な呼吸ができていないといえる。

-

- なぜ、未充足の状態(ガス交換ができていない、安楽な呼吸ができていない状態)になっているのか、原因・誘因について述べます。特別書き方の約束などがない場合は、箇条書きでも良いです。

- 例)左心不全により、左房圧の上昇にともない肺うっ血を生じているため。

- なぜ、未充足の状態(ガス交換ができていない、安楽な呼吸ができていない状態)になっているのか、原因・誘因について述べます。特別書き方の約束などがない場合は、箇条書きでも良いです。

- それぞれの原因について、それは何の不足を意味するのか、を述べます。

- 例)左心不全により、左房圧の上昇にともない肺うっ血を生じているため。→体力?意志力?知識? どれが当てはまりそうか→体力

- ここまでの内容もとに、「何の不足によって、何のニードが未充足になっているのか。だから、どんな援助が必要になるのか」とまとめます。

ヘンダーソン理論でアセスメントした文章、参考書などに載っているできあがりのアセスメントを見ると、基本的にこの形になっていると思います。

できあがりだけ見ると、「どうすれば、その形になるの?」できあがっていく途中が見えないことが多いです。というわけで、できあがっていく途中について、お伝えしてみました。

ご紹介した参考書がおすすめな理由は、もうひとつ。再び、巻末に「ヘンダーソンの基本的看護に関する看護問題リスト」というのが載っていまして、ニードごとに「このニードが未充足状態になる場合、こんな看護問題があがりそうだよ」と親切にまとめてくださっています。ありがたい。使わない手はありません。すでにお持ちの方は、巻末ものぞいてみてくださいね。

<第4版>

- 作者:秋葉 公子,玉木 ミヨ子,村中 陽子,江崎 フサ子

- 出版社:ヌーヴェルヒロカワ

- 発売日: 2013-12

無料メール講座

老年期の特徴を踏まえた看護アセスメントをするための2つの視点

いつも、ありがとうございます。

ローザン由香里です。

老年看護学実習での、最大の課題は、「老年期の特徴を踏まえて、患者さんにあった看護を行う」ことです。

小児でもなく、

成人でもない、

高齢者の特徴を踏まえた看護を行います。

そのためには、まず何より、

1、高齢者の特徴ってなに?

ということを、知る必要があって、これを知った上で、

2、患者さんにあった看護をするために、それをどうすればいいわけ?

ということを、理解する必要があります。

*

1、については、教科書で確認ができます。

問題は、2つめ。

教科書に載っているその「知識」をどう、アセスメントに使うのか?

よくある、代表的な使い方を、2つご紹介。

高齢者の特徴というのは、言い換えると「加齢に伴う変化」です。

加齢に伴う変化を、アセスメントにどう使うか?

加齢に伴う変化といえば・・・

最近、すっかりザ・老眼な感じで、近すぎると見えなくなてきたんですよね・・・(:_;)

ほかにも、たるみにしわ、しみ、

身体は正直だ。

40代、お肌の曲がり角。

誰が言ったのか知りませんが、ほんとにその通り。

上手いことを、言いますね。

この40代の肌の感じ、私は「味」と呼んでいます(←強がり)

という話はおいておいて、本題へ〜。

「加齢に伴う変化」について教科書で調べると、

・肺がどうなる

・運動機能がどうなる

・排泄機能がどうなる

などの変化を確認できます。

っで、確認した内容を、アセスメントで使います。こんなふうに。

1)現在の状態が起きている原因、要因を確認するとき(分析)、その原因、要因として、加齢に伴う変化が考えられるかもよ。

2)今は明らかな異常は認めていないけれど、加齢に伴う変化によって、病的な変化が起きるかもよ。(予測)

*

他の領域別実習の場合は、「この疾患なので、身体のどこが、どうなって、現在こういう状態になっている」と判断することが多いです。

その一方で、老年看護学実習でのアセスメントは、疾患とは別に、「加齢に伴う変化」というのも、現状に影響していますよ、という視点が重要になります。

というわけで、加齢に伴う変化を踏まえて、アセスメントする方法について、まとめてみました。

・老年期の特徴を踏まえて看護過程のアセスメントをする〜踏まえるとは〜

・老年期の特徴を踏まえて看護過程のアセスメントをする〜予測するとは〜

記録に振り回される実習が、自分らしく看護を学ぶ実習になりますように♪

「情報は持ってるのにねぇ」と言われる情報収集になってしまう理由

もし、あなたが、

集めた情報を見て、「っで、アセスメントって どうすればいいの?」と、悩んでいる、手が止まってしまっている、のだとしたら、

とっても言いにくいのですが・・・

情報収集から、間違ってしまっている可能性があります。

アセスメントは、集めた情報をもとに行います。

が、

1、情報を集める

2、集めた情報でアセスメントをする

これ、半分正解、半分間違い、です。

正確には、

2、アセスメントをするために集めた情報でアセスメントする

なんです。

つまり、

何についてアセスメントをするのか、を確認できた上で、それをするために必要な情報を集めている

ので、

情報を集めた後に、何をしたらいいのかわからない、ということは起こりません。

それと、アセスメントをするために必要な情報を集めているので、

集めたのに、使わない情報は、基本的になくなります。

「情報は持ってるのにね・・・」という

残念なコメントももらう必要はありません。

看護過程によくある間違った情報収集について、続きは>>>こちらから。

効率よく看護過程を展開する方法

ローザン由香里です。

領域別実習を控えた方へ、

「おさらい看護過程講座」のご案内です。

領域別実習準備として、実習で、ムダに時間をかけすぎずに、看護過程を展開する方法について、合計10回にわたり、ステップバイステップで、解説します。

本講座は、領域別実習を目前にして、

*看護過程の展開を復習したい方、

*看護を学ぶ実習にするために、

効率の悪い方法を見直したい方対象の講座です。

*正看学生さん向けです。

領域別実習の目標の多くは、「患者さんの特徴を踏まえて、患者さんに適した看護ができる」です。

手術を受ける、という特徴であったり、

慢性的な疾患を持っている、という特徴であったり、

老年期、という特徴であったり、

それらの特徴を踏まえて、患者さんに適した看護ができる。

「看護がわかる」ではなく、「看護ができる」

つまり、できるところまで、たどり着くことが、目標を達成する=実習に合格する、最低条件だということです。

どれだけでも時間を使って良いのであれば、なにも、看護過程の効率をはかる必要はありません。

ていねいに、ゆっくりと考えて、実践をすれば良いです。

が、実習時間は限られています。

その限られた時間の中で、課題をクリアする必要があります。

というわけで、記録に振り回されることなく、効率よく患者さんに必要な看護を見極める=効率よく看護過程を展開する方法、についてまとめました。

参加者さんからのご感想です。

講座を受ける前よりも、今の方が看護過程ができる自信がつきました。

そうなると、おのずと精神的にも不安が減った気がします。

この学びを生かして、現在の患者さんが健康と言う側面において、

より望ましい状態になるように、実習に取り組んでいこうと思います。

ありがとうございました!

特に発見が大きかったのは、実習において看護過程を展開するうえでの、事前学習の活かし方です。

看護過程に活かすための事前学習の方法・内容を知り、活かし方を知ることで、

自分の中で実習記録の書き方や実習の進め方をイメージしながら講義を聞くことができました( ゚Д゚)!

また、そのイメージができたことで、自分の中の不安が徐々に軽くなっていく感じがしました(*´ω`)

ちょっと実習を前向きにとらえられるようになりました。

情報収集のコツを知ることで、必要な情報を集められるのだと思いました。

記録を埋めることに力を注いでいると思っていたのですが、

なにを集めたら良いのかわからないのだということがわかりました。

目的をもたずに情報収集していたことが、

非常に効率が悪かったのだと気がつきました。

アセスメントの準備をする大切さを学びました。

今、こんな風に、説明できることが嬉しくてなりません。

目的をもたずに情報収集していたことが、

非常に効率が悪かったのだと気がつきました。

アセスメントの準備をする大切さを学びました。

看護実習記録のSOAPに何を書けばいいのかわからない

Sには、主観的情報、

Oには、客観的情報、

Aには、評価で、

Pには、プラン。

そのように書いてるのに、

ずれている、と言われるとき、

自分では気が付いていない「何か」がかずれているわけですが、

自分で気づくことができれば、

とっくにずれは直せているわけで。

それができないから、困っているわけで。

という、あなたへ。

その反応、正解です。

これだけわかっていても、

SOAPって書けません。

看護計画の実施評価に値するSOAPを書くときの、ぜったいにムシしてはいけないルールは、>>>こちら。