前回は「技術革新とハムの黎明期」と題して、真空管の発明によってハムが生まれ育ったという話でした。鉱石ラジオでアマチュア無線を受信するためには大きなアンテナが必要ですね。

しかも手作りになる送信機は回路を簡便にするために、アマチュア的には無線電信(A1またはA2)が向いていた。今更ながら老眼鏡を片手に表面実装部品と格闘するのも良いが、どうせチャレンジするなら黎明期のハムの心意気を感じるのも悪くない気がしてきた。

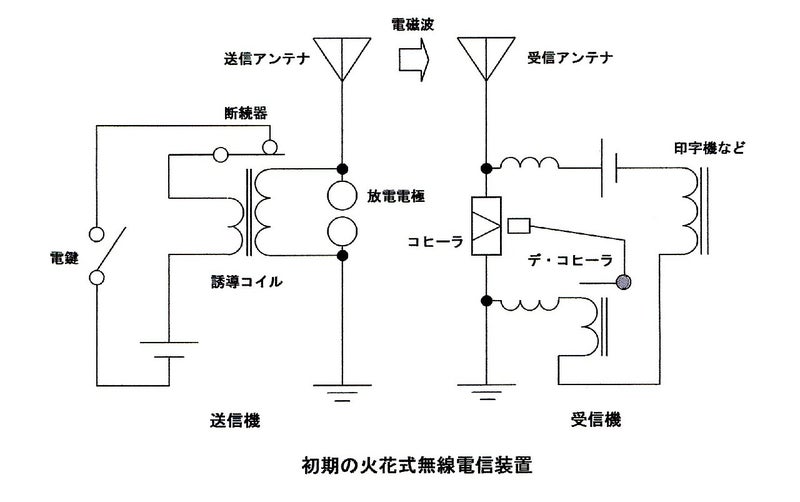

日露戦争では火花送信機とコヒーラ検波器による受信の組み合わせで交信していた。火花送信機は、固有の周波数を持たない雑音の一種を発信し、その雑音により空間に発生した電界をコヒーラが捉える方法で、非同調型に分類されている。その後、アンテナの共振や同調回路を使って、ある程度帯域を絞ることができたが、周波数帯域は相当広かった。

固有の周波数の電波を使う同調型受信機の中では、鉱石ラジオは感度が不足していてハムには向いていなかった。オートダイン(再生検波)の発明でハムが始まったと言っても過言ではないだろう。特にハムの多くは国内外を問わず長距離交信(DX)を目指していたので、雑音や混信に強い電信が有利であった。

A1信号の場合、搬送する電波の入り切りだけなので、鉱石ラジオで聞いても信号の始まりと切断時のクリック音しか聞こえない。このA1信号を人間の耳で聞く(復調)ためには、飛来する電波に受信機内でビート(うなり音)を加えなければならない。

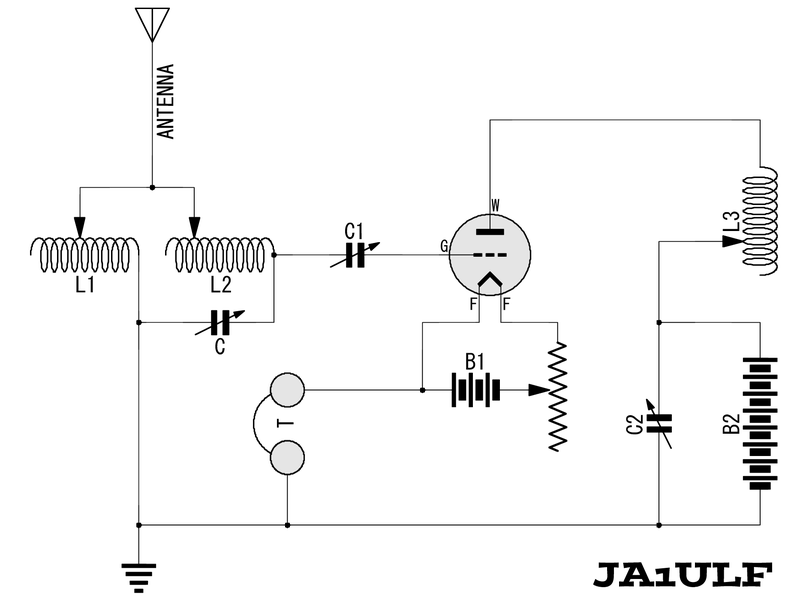

これは受信した電波を一旦真空管で増幅し、その一部を入口に返す(正帰還)ことでビートを発生させるオートダインが適していた。受信した信号を増幅して、再び入り口であるグリッド側に戻す。これを帰還というが、同じ位相で戻すことを正帰還という。この正帰還の量を再生量という。

オートダイン(再生検波)で放送など無線電話(A3)を復調する場合は、ビート音が聞こえなくなるまで再生量を減らせば音声だけが聞こえる。一方無線電信(A1)は。ビート音を聞こえるまで再生量を増やせば復調できる訳だ。

前回は「技術革新とハムの黎明期」にも述べたが、明治37年(1904年)にフレミングが考案した二極真空管(フレミング管)に、2年後の明治39年(1906年)ド・フォレストは、三極真空管を(ドフォレスト管)を発明して世に送り出した。

少し外れるが、この時代の三極真空管は、日本では広告や書籍に度々「オーヂオン・バルブ(audion valve)」と表記されていた。

オーヂオンまたはオーディオンは、「聞く能力、聴力機能」の意味で、オーディオ(audio=可聴周波の)、オーディエンス (audience=観客、聴衆)、オーディション(audition=聴力から試験の意味)などの派生語がある。

このオーヂオン・バルブによって、エレクトロニクスの世界は一変した…と云うより、本格的エレクトロニクスの時代が到来したと云えよう。ド・フォレストは、有線電話で長距離回線の減衰を補う目的で音声増幅の回路(リピーター回路)に使った。

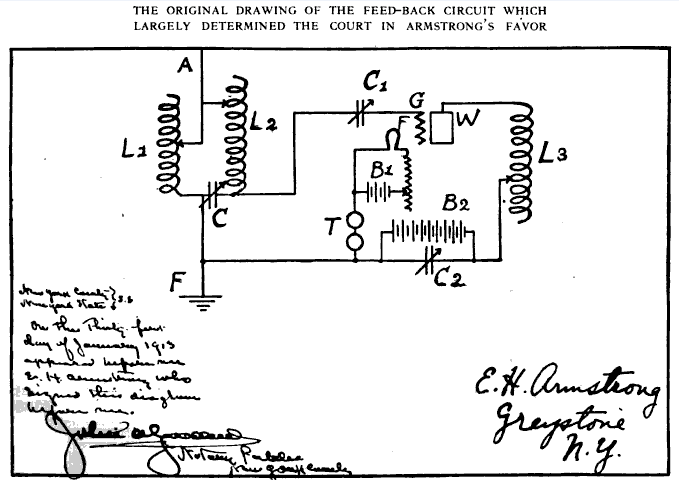

ド・フォレストは三極管の実験中にプレートからグリッドへ正帰還させる量を増やしていくと、やがて発振が起こる現象を発表していた。

これを知ったコロンビア大学工学部の学生であったエドウィン・アームストロング(1890年~1954年)は、大正3年(1914年)に受信機の再生検波回路(autodyne)を発明して特許を取得した。

アームストロングは大正6年(1917年)にアメリカ陸軍通信隊の大尉になり、自らの特許を米軍に無料で使用許可している。また技術者としては珍しいが、企業に入ったことがない。終生コロンビア大学に籍をおいて、独自に研究開発を行い、特許を完全に自分で所有していた。

彼の有名な発明の中に、第一次大戦中の大正7年(1918年)「スーパーヘテロダイン」がある。代名詞でもある「5球スーパー」などそれまでより真空管の数が多く価格も高かったが、スーパーラジオは世界に普及しAM(振幅変調 A3)ラジオ受信機の主流になった。

昭和8年(1933年)には、放送の概念を変える「FM(周波数変調 F3)」を発明して提唱した。

アームストロングの業績を挙げればキリがないのだろうが、ここではハムの黎明期に戻ることにします。

逓信省は昭和元年(1926年)から「実験用私設無線電信無線電話」の許可をおろし始めて、アマチュア無線局は次々に開局していった。ハムが使った受信機は、ラジオのコイルを巻きなおして短波帯用に改造するか、回路を参考にして自作していたようだ。

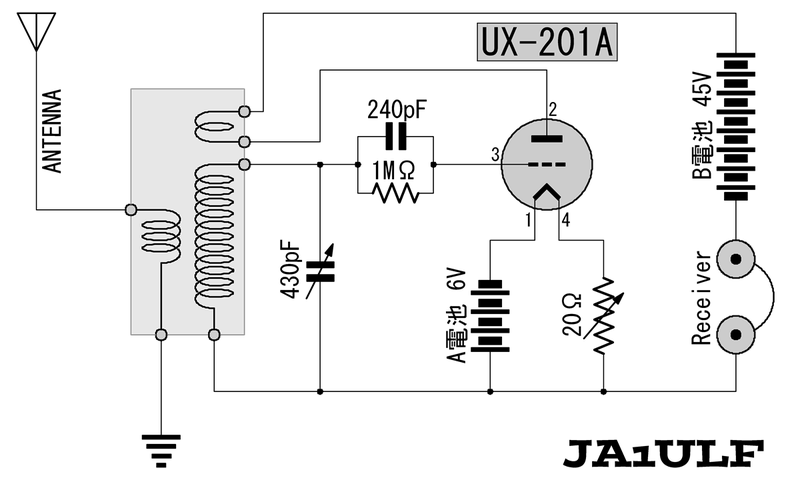

当時、受信機に使う真空管は、電球と同じ白熱フィラメント(UV-200などソフトバルブ)を使用していたが、性能も低く動作も不安定だった。大正13年(1924年)、真空管のフィラメントがトリエーテッド・タングステンになり、UV-199、UV-201Aなどのハードバルブが生まれた。性能が格段に向上したことで、グリッドにリーク抵抗(グリッドからの電子抑制)を入れるようになった。

また自作の場合はUX-201Aなどを使った単球の受信機が、当時の雑誌などにも掲載されている。図の回路は、再生検波だけで、同調コイルと再生コイルの結合度で再生量を調整して、フィラメントに直列に入れた巻線可変抵抗気(レオスタット)で増幅率を最適に調整する方法がとられた。

真空管の開発当初は、フィラメントを加熱(A電源)、プレートの高電圧(B電源)、グリッドにバイアスを与える(C電源)など、個別のバッテリーが使われた。放送開始前後のラジオも数種類のバッテリー使って動作させていた。

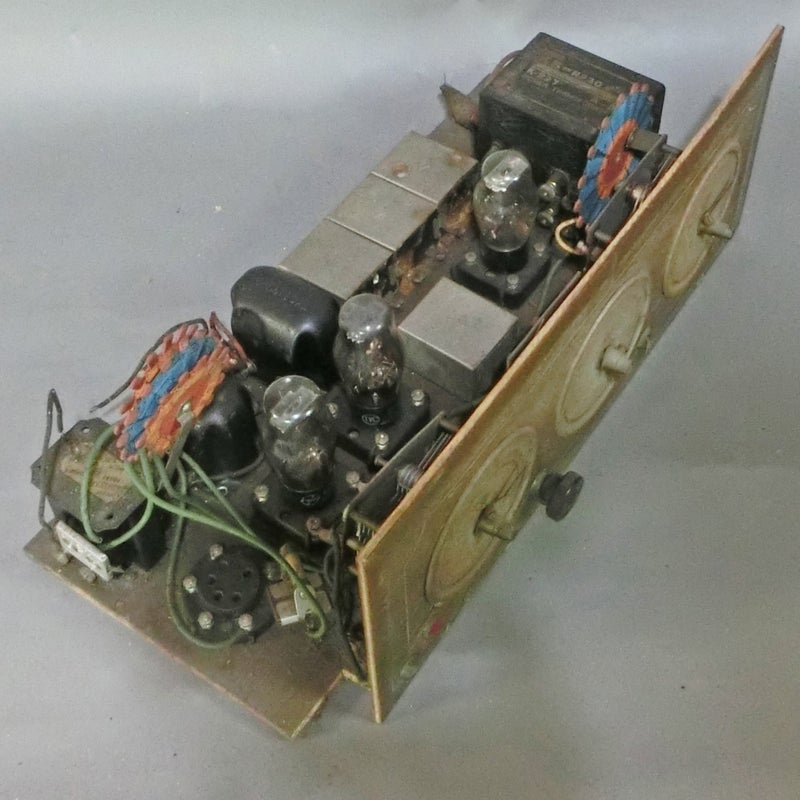

米国KDKAが大正9年(1920年)、英国BBCが大正11年(1922年)、日本NHKが大正14年(1926年)が相次いで開局した時代には、製造メーカーが「高周波同調受信機(TRF=Tuned Radio Frequency Receiver)」を製造した。以下は手元にあるTRFラジオの写真を公開します。

バッテリーを使ったラジオは、乾電池や蓄電池のメンテナンスが大変で、家庭に来ている交流をラジオに使えないか…と一時的に登場したのが、バッテリー・エリミネーター(battery eliminator)であった。二極真空管(フレミング管)の検波作用に大きな電流を取扱う整流機能が実用化され、一部でエリミネータが使われた。

そのエリミネータとラジオ本体に一体化させたのが交流ラジオだ。昭和4年(1929年)には三極管にスクリーン・グリッドとサプレッサー・グリッドを組み込んだ五極管が登場し、さらに昭和9年(1934年)にはST管(ダルマ管)が作られるようになった。

放送受信のラジオは交流化され、中でも廉価版の並四球式受信機(並四)は低周波増幅2段で大きな音量を得ることができた。並四ラジオは放送普及に多大な貢献をした。さらに廉価な低周波1段の三球式ラジオ(「並三」という呼称は戦後に使われだしたようだ)も人気を博した。

いずれもハムにとっては格好の素材で、放送帶のラジオを改造、または回路を参考にして自作が行われた。以下に並四、並三のメーカー製セットの中身です。

いづれも昭和10年頃までの製品で、「国民受信機」、「放送局型」、「国策型」など徹底したコストダウンが図られる前の堅牢な作りのラジオです。

逓信省が昭和元年(1926年)「実験用私設無線電信無線電話」の許可がおろされた時代、アマチュア無線が運用できる周波数は、1.5~2.0Mc、3.50~4.0Mc、7.00~8.0Mc、14.00~16.0Mc、56.0~64.0Mcとなていた。しかし当時の技術では海外DXバンドは3.5~4.0Mcか7.00~8.0Mcで、国内QSO(交信)は1.5~2.0Mcが主流だったようだ。

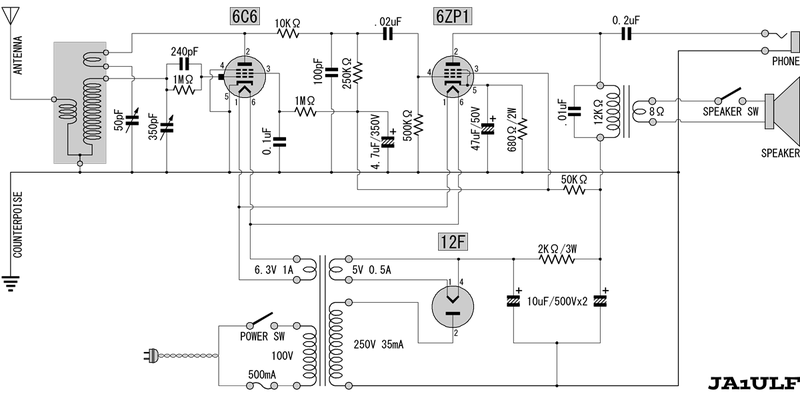

ハムの視点で見れば、並三は「0-V-1」で、並四は「0-V-2」と云われる。そこで並三の回路の例を以下にまとめてみた。

帰還量の調整に豆コン(50~80pF)を用いた比較的安定した動作の回路で、検波増幅の真空管はUY-224、UY-224A、UY-224B、UY-24Bなど、カソードの付いた傍熱型四極管、低周波増幅はUY-247B、UY-47B、3Y-P1など直熱型五極管、整流は半波整流管のKX-12F。昨今ではフィラメント電圧が2.5Vということで電源トランスを探すのも苦労しそうですね。

使用真空管は上図と同じだが帰還回路の調整方法が異なる。ここで使用したECO(Electron Coupled Oscillator)回路は、スクリーン・グリッドの電圧を調整して、帰還量をコントロールする方法で、三極管時代のフィラメントの制御と同様の働きをした、豆コンの入手が困難になってからよく使われている。

傍熱型五極管が広く普及して、検波増幅にUZ-6C6。低周波増幅に6Z-P1が使われている。帰還調整は豆コンで行ているが、上図のECO回路にすれば、豆コンを使わずに済む。また戦後のミニチュア管で構成すると、6C6は6BA6、6Z-P1は6AR5や6AQ5、KX-12Fは5M-K9になる。

アマチュア無線の黎明期で、「真空管、電磁波、オートダイン」といえば最先端技術だったのでしょう。現代の理科系若者が「人工知能、量子コンピュータ、核融合、超電導」などの先進科学に触れるときに、同じような「篤い想い」が駆け抜けるでしょう。

今回は受信に関する話題でしたが、次回は送信機に関する話を行う予定です。

内容や表現の不備、間違い、誤用、ご質問などはコメント欄からお願いします。閲覧するタイミングによっては、返信に時間がかかる場合がありますのでご承知おきください。

、

|

|

|

|

| ハム黎明期の探索 連載リスト | |||||

| 戦前の素人無線局 | 技術革新とハムの黎明期 | ||||

| ● | オートダインへの篤い想い | 虎の子をはたいたお宝送信管 | |||

| 盆栽趣味の単球送信機 | 盆栽趣味は安定電源から | ||||

| 使えそうなトランスがあった | 安定化電源の回路設計 | ||||