「神栖市観光協会マスコットキャラクター」「名称募集」(神栖市)

本日ご紹介するのは、となりまち「神栖市」「神栖市観光協会」が募集しています「神栖市観光協会マスコットキャラクター」「名称募集」です。

「神栖市」は、「茨城県」の「東南端」に位置し、「東側」は「太平洋」に、「南側」・「西側」は「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)を経て「千葉県」に、「北西側」は「鹿嶋市」及び「潮来市」に接した「南北」に長い「形状」をしています。

「神栖市」の「面積」は、14726平方kmで、「首都」「東京都」から100km圏内、「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)から約30kmの位置にあります。

「神栖市」は、平成17年(2005年)8月1日に「神栖町」と「波崎町」との「市町村合併」により、「人口」9万人余りの「市」として誕生しました。

「合併協議」の「経過」ですが、平成16年4月20日、「波崎町長」から「神栖町長」へ「合併協議」の「申し入れ」があり、8月20日には、「神栖町・波崎町合併協議会」が設置され、「市町村合併」に関する「協議」が行われました。

その後、「神栖町」と「波崎町」は上記のように平成17年8月1日に合併し「神栖市」となり、これにより「神栖町・波崎町合併協議会」は解散しました。

「神栖市」の「北部」から「東部」一帯は「鹿島港」及び「鹿島臨海工業地帯」が整備され、「製造品出荷額」は「茨城県」「第1位」、「温暖」な「気候」を生かした「ピーマン」は、「ブランド品」として高い「評価」を受け、「全国」「第1位」の「生産量」を誇っています。

また「神栖市」「南部」は「波崎漁港」を中心に「漁業」が盛んで、「水産加工品」などが「特産品」となっており、「商業」を含めた「各産業」が「バランス」良く「形成」されています。

「神栖市」は、上記のように「茨城県」の「最南端」に位置し、「利根川」と「鹿島灘(かしまなだ)」(2012年6月16日のブログ参照)に囲まれ、「関東地方」の中でも「夏」涼しく、「冬」暖かい、「レジャー」に「最適」な恵まれた「気候」の「まち」です。

また「神栖市」は、「鹿島アントラーズ」の「ホームタウン」で、「サッカー」、「サーフィン」ほか「スポーツ・リクリエーション」が充実している「まち」でもあり、「夏」には充実した「海水浴場」(2012年7月13日・2011年7月19日のブログ参照)がある「まち」としても知られています。

また「神栖市」は、「花火」や「神輿」、「よさこい」等「お祭り」が盛り上がる「元気」な「まち」で、「波崎地区」で行われる「きらっせ祭り」(2012年8月23日・2011年8月23日・2010年8月27日のブログ参照)、「神栖地区」で行われる「神栖花火大会」(2012年9月18日・2011年9月11日・2010年8月9日のブログ参照)、「全国有名よさこいチーム」も多数参加される「かみす舞っちゃげ祭り」(2012年9月19日・2011年9月22日・2010年8月6日のブログ参照)、「波崎地区」「手子后神社」(2011年7月10日のブログ参照)で開催される「大潮祭」(2012年7月31日・2011年7月10日のブログ参照)などが行われています。

この度(たび)「神栖市観光協会」では、「神栖市観光協会マスコットキャラクター」を制作されました。

「神栖市観光協会マスコットキャラクター」「制作」を「記念」して、「神栖市観光協会」では、「マスコットキャラクター」の「名称」を募集しているそうです。

「神栖市観光協会マスコットキャラクター名称募集」の「申込期限」ですが、6月30日(日)、「申込方法」はFAX(ファックス)か「Eメール」で「住所」・「氏名」・「電話番号」を明記し、「申込」となっています。

(神栖市観光協会の「TEL番号」「FAX番号」「Eメールアドレス」は下記「詳細」を参照)

「神栖市観光協会マスコットキャラクター」ですが、「神栖市」の「市の鳥」である「ウグイス」が「モデル」だそうで、「神栖市」の「市の花」「センリョウ」がついた、「神栖市」の「特産品」「ピーマン」の「帽子」をかぶった「可愛い」「女の子」だそうです。

ちなみに今回募集している「神栖市観光協会マスコットキャラクター」の「プロフィール」ですが、以下の通りとなっています。

「神栖市観光協会マスコットキャラクター」「プロフィール」

出身地 神栖市

誕生日 4月1日

性別 女の子

身長 神栖産メロンと同じ身長

体重 神栖産スイカと同じ体重

好きな食べ物 神栖産ハマグリ

特技 神栖市の観光PR

となっています。

この機会に「神栖市」にちなんだ「神栖市観光協会マスコットキャラクター」に「名称」をつけてみてはいかがでしょうか?

「神栖市観光協会マスコットキャラクター名称募集」詳細

所在地 茨城県神栖市土合本町5-9809-527 (神栖市商工会波崎支所2F)

問合わせ

TEL番号 0479-26-3021

FAX番号 0479-26-3041

Eメールアドレス info@kamisu-kanko.jp

備考

「神栖市観光協会マスコットキャラクター」の「誕生日」は、「神栖観光協会」と「波崎観光協会」が合併した「日」である「4月1日」だそうです。

また「神栖市観光協会マスコットキャラクター」の「名称」を採用された方には、「神栖市観光協会」より「賞品」を贈呈するそうです。

「神栖市」は、「茨城県」の「東南端」に位置し、「東側」は「太平洋」に、「南側」・「西側」は「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)を経て「千葉県」に、「北西側」は「鹿嶋市」及び「潮来市」に接した「南北」に長い「形状」をしています。

「神栖市」の「面積」は、14726平方kmで、「首都」「東京都」から100km圏内、「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)から約30kmの位置にあります。

「神栖市」は、平成17年(2005年)8月1日に「神栖町」と「波崎町」との「市町村合併」により、「人口」9万人余りの「市」として誕生しました。

「合併協議」の「経過」ですが、平成16年4月20日、「波崎町長」から「神栖町長」へ「合併協議」の「申し入れ」があり、8月20日には、「神栖町・波崎町合併協議会」が設置され、「市町村合併」に関する「協議」が行われました。

その後、「神栖町」と「波崎町」は上記のように平成17年8月1日に合併し「神栖市」となり、これにより「神栖町・波崎町合併協議会」は解散しました。

「神栖市」の「北部」から「東部」一帯は「鹿島港」及び「鹿島臨海工業地帯」が整備され、「製造品出荷額」は「茨城県」「第1位」、「温暖」な「気候」を生かした「ピーマン」は、「ブランド品」として高い「評価」を受け、「全国」「第1位」の「生産量」を誇っています。

また「神栖市」「南部」は「波崎漁港」を中心に「漁業」が盛んで、「水産加工品」などが「特産品」となっており、「商業」を含めた「各産業」が「バランス」良く「形成」されています。

「神栖市」は、上記のように「茨城県」の「最南端」に位置し、「利根川」と「鹿島灘(かしまなだ)」(2012年6月16日のブログ参照)に囲まれ、「関東地方」の中でも「夏」涼しく、「冬」暖かい、「レジャー」に「最適」な恵まれた「気候」の「まち」です。

また「神栖市」は、「鹿島アントラーズ」の「ホームタウン」で、「サッカー」、「サーフィン」ほか「スポーツ・リクリエーション」が充実している「まち」でもあり、「夏」には充実した「海水浴場」(2012年7月13日・2011年7月19日のブログ参照)がある「まち」としても知られています。

また「神栖市」は、「花火」や「神輿」、「よさこい」等「お祭り」が盛り上がる「元気」な「まち」で、「波崎地区」で行われる「きらっせ祭り」(2012年8月23日・2011年8月23日・2010年8月27日のブログ参照)、「神栖地区」で行われる「神栖花火大会」(2012年9月18日・2011年9月11日・2010年8月9日のブログ参照)、「全国有名よさこいチーム」も多数参加される「かみす舞っちゃげ祭り」(2012年9月19日・2011年9月22日・2010年8月6日のブログ参照)、「波崎地区」「手子后神社」(2011年7月10日のブログ参照)で開催される「大潮祭」(2012年7月31日・2011年7月10日のブログ参照)などが行われています。

この度(たび)「神栖市観光協会」では、「神栖市観光協会マスコットキャラクター」を制作されました。

「神栖市観光協会マスコットキャラクター」「制作」を「記念」して、「神栖市観光協会」では、「マスコットキャラクター」の「名称」を募集しているそうです。

「神栖市観光協会マスコットキャラクター名称募集」の「申込期限」ですが、6月30日(日)、「申込方法」はFAX(ファックス)か「Eメール」で「住所」・「氏名」・「電話番号」を明記し、「申込」となっています。

(神栖市観光協会の「TEL番号」「FAX番号」「Eメールアドレス」は下記「詳細」を参照)

「神栖市観光協会マスコットキャラクター」ですが、「神栖市」の「市の鳥」である「ウグイス」が「モデル」だそうで、「神栖市」の「市の花」「センリョウ」がついた、「神栖市」の「特産品」「ピーマン」の「帽子」をかぶった「可愛い」「女の子」だそうです。

ちなみに今回募集している「神栖市観光協会マスコットキャラクター」の「プロフィール」ですが、以下の通りとなっています。

「神栖市観光協会マスコットキャラクター」「プロフィール」

出身地 神栖市

誕生日 4月1日

性別 女の子

身長 神栖産メロンと同じ身長

体重 神栖産スイカと同じ体重

好きな食べ物 神栖産ハマグリ

特技 神栖市の観光PR

となっています。

この機会に「神栖市」にちなんだ「神栖市観光協会マスコットキャラクター」に「名称」をつけてみてはいかがでしょうか?

「神栖市観光協会マスコットキャラクター名称募集」詳細

所在地 茨城県神栖市土合本町5-9809-527 (神栖市商工会波崎支所2F)

問合わせ

TEL番号 0479-26-3021

FAX番号 0479-26-3041

Eメールアドレス info@kamisu-kanko.jp

備考

「神栖市観光協会マスコットキャラクター」の「誕生日」は、「神栖観光協会」と「波崎観光協会」が合併した「日」である「4月1日」だそうです。

また「神栖市観光協会マスコットキャラクター」の「名称」を採用された方には、「神栖市観光協会」より「賞品」を贈呈するそうです。

「佐原まちあるき」その11「正文堂書店」(香取市)

本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「重要伝統的建造物群保存地区」の「店舗」などを紹介する「企画」「佐原まちあるき」です。

第11回の今回は明治13年(1880年)の「建築」で「切妻造り」の「木造2階建て土蔵造」の「正文堂書店」です。

「坂東太郎」と呼ばれる「大河」「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)の「支流」である「小野川」(2012年9月7日のブログ参照)のおかげで、「佐原」は江戸時代より「舟運」の「拠点」としてたいへん栄えていました。

「農業」を「主産業」とする「この土地」(佐原)では、「酒」・「醤油」・「味噌」などの「醸造業」も盛んで、「全国」から集まる「物資」のみならず、「人」と「文化」の「交流地」となり、「大都会」となりました。

「水運」を利用して「江戸優り(えどまさり)」といわれるほど栄えていた「佐原」では、「人々」が、「江戸の文化」を取り入れ、更にそれを「独自」の「文化」に昇華していったそうです。

このときに、「佐原」では、「格子」が入った「町屋」や「白壁」の「蔵」が建ち並ぶ「佐原の町並み」が形成されていったそうです。

その「面影」を残す「佐原の町並み」が「小野川」沿岸や「香取街道」に今でも残っており、このような「歴史景観」をよく残し、またそれを活かした「まちづくり」に取り組んでいることが認められ、平成8年12月10日に「佐原の町並み」は、「文化庁」から「関東」で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」(重伝建)に選定されました。

「佐原」の「重伝建」は「昔」からの「家業」を引き継いで「今」も「営業」を続けている「商家」が多く、「生きている町並み」として「評価」されています。

現在、「佐原の町並み」では、「木造」や「蔵造り」の「町家」のほか、「土蔵」・「洋風建築」などの「伝統的建造物」が数多く残り、「小野川」や「柳」などの「周囲」の「環境」と一体となって、「利根川下流域」の「商業都市」としての「歴史的背景」を伝えています。

「重厚」な「蔵造り」と「川」の「風情」が相まった「佐原」ならではの「景観」で「人気」の「佐原の町並み」には、「佐原の偉人」「伊能忠敬」(2011年3月5日のブログ参照)の「旧宅」や、「伊能忠敬記念館」(2011年3月8日・2012年1月29日・4月21日・2013年3月24日のブログ参照)があり、「伊能忠敬旧宅」(2012年2月24日のブログ参照)と「伊能忠敬記念館」の間に流れる「小野川」には、「通称」「ジャージャー橋」と呼ばれる「樋橋(とよはし)」(2012年2月13日のブログ参照)があります。

「樋橋」は、江戸時代の初期に、「佐原村」の「灌漑用水」を「小野川」の「東岸」から「西岸」に送るため、「木製」の大きな「樋」をつくり架けたのが「はじまり」で、後に「灌漑用水」を通して「大樋」を「箱形」にして、「手摺り」をつけて「板」を敷き、「人」が渡れるようになったそうです。

「樋橋」は、昭和時代に「コンクリート製」の「橋」となりましたが、平成4年に「現在」の「木製」の「橋」に掛け替えられています。

「歴史的景観」が色づく「佐原の町並み」の中で今回ご紹介するのは、明治13年(1880年)に建築された「正文堂書店」です。

「正文堂書店」は、「小野川」と「香取街道」が交差する「忠敬橋」より「西」に位置する「店舗」で、「小堀屋本店」(2012年8月31日のブログ参照)の「隣」と「隣」の「隣」にある古い「書籍屋」です。

「正文堂書店」は、「浅瓦葺」で「切妻造り」の「木造」2階建て(3階に改造)で、「土蔵造」とされています。

「正文堂書店」は、「防火」を意識した「土蔵づくり」の「店舗」で、「店蔵造り」と呼ばれ「重厚」な感じを与える「建物」です。

「正文堂書店」には、「登り龍」、「下り龍」を配した「看板」があり、「正文堂」の「文字」は「厳谷修」の「書」(明治29年・1896年)となっています。

「正文堂書店」の「大黒柱」は「欅材」、2階の「窓」は「土塗」の「開き戸」、さらに「横引き」の「土戸」に「板戸」と三重に「防火設備」を伏した「土蔵」となっています。

「正文堂書店」は、「江戸」の「町家」を用いられた「黒塗り」の「土蔵造り」の「店舗」の「形式」を伝えられ「意匠」も「技術」も大変優れ、「堅固」に作られています。

「正文堂書店」では、上記のように江戸時代から現在の「場所」で「書物」の「販売」、「出版」などを行っていたそうです。

(現在、「正文堂書店」は、すでに「書店」としては営業していません。)

「正文堂書店」は、一昨年(おととし)(2011年)に発生しました「東日本大震災」で大きな「被害」に遭い、「店舗」が「損壊」してしまいましたが、4月20日までに「修復工事」を終え、「東日本大震災」で大きな「被害」を受けた「観光の町」「さわら」の「シンボル」のひとつである「正文堂書店」は、発生から「2年余り」の時を経て再び、かつての「姿」を取り戻しました。

「香取市」の「担当課」は

「正文堂書店はすでに書店としては営業はしていないが、多くの人から親しまれている建物を復興させることで、地域社会の活性化にもつながるだろう」

と「コメント」しています。

「水郷」の「商都」「佐原」を今に残す「重伝建」「佐原の町並み」の「シンボル」的な「重厚」な「土蔵造」「正文堂書店」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「正文堂書店」詳細

所在地 香取市佐原イ503

問合わせ 香取市商工観光課 0478-50-1212

備考

「正文堂書店」の「屋根瓦」は「幅」の狭い「丸瓦」を使用した「本瓦葺き」で、「佐原の町並み」の中でも珍しいといわれています。

「正文堂書店」は、昭和49年(1974年)3月19日に「千葉県」の「県指定有形文化財」に選定されています。

第11回の今回は明治13年(1880年)の「建築」で「切妻造り」の「木造2階建て土蔵造」の「正文堂書店」です。

「坂東太郎」と呼ばれる「大河」「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)の「支流」である「小野川」(2012年9月7日のブログ参照)のおかげで、「佐原」は江戸時代より「舟運」の「拠点」としてたいへん栄えていました。

「農業」を「主産業」とする「この土地」(佐原)では、「酒」・「醤油」・「味噌」などの「醸造業」も盛んで、「全国」から集まる「物資」のみならず、「人」と「文化」の「交流地」となり、「大都会」となりました。

「水運」を利用して「江戸優り(えどまさり)」といわれるほど栄えていた「佐原」では、「人々」が、「江戸の文化」を取り入れ、更にそれを「独自」の「文化」に昇華していったそうです。

このときに、「佐原」では、「格子」が入った「町屋」や「白壁」の「蔵」が建ち並ぶ「佐原の町並み」が形成されていったそうです。

その「面影」を残す「佐原の町並み」が「小野川」沿岸や「香取街道」に今でも残っており、このような「歴史景観」をよく残し、またそれを活かした「まちづくり」に取り組んでいることが認められ、平成8年12月10日に「佐原の町並み」は、「文化庁」から「関東」で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」(重伝建)に選定されました。

「佐原」の「重伝建」は「昔」からの「家業」を引き継いで「今」も「営業」を続けている「商家」が多く、「生きている町並み」として「評価」されています。

現在、「佐原の町並み」では、「木造」や「蔵造り」の「町家」のほか、「土蔵」・「洋風建築」などの「伝統的建造物」が数多く残り、「小野川」や「柳」などの「周囲」の「環境」と一体となって、「利根川下流域」の「商業都市」としての「歴史的背景」を伝えています。

「重厚」な「蔵造り」と「川」の「風情」が相まった「佐原」ならではの「景観」で「人気」の「佐原の町並み」には、「佐原の偉人」「伊能忠敬」(2011年3月5日のブログ参照)の「旧宅」や、「伊能忠敬記念館」(2011年3月8日・2012年1月29日・4月21日・2013年3月24日のブログ参照)があり、「伊能忠敬旧宅」(2012年2月24日のブログ参照)と「伊能忠敬記念館」の間に流れる「小野川」には、「通称」「ジャージャー橋」と呼ばれる「樋橋(とよはし)」(2012年2月13日のブログ参照)があります。

「樋橋」は、江戸時代の初期に、「佐原村」の「灌漑用水」を「小野川」の「東岸」から「西岸」に送るため、「木製」の大きな「樋」をつくり架けたのが「はじまり」で、後に「灌漑用水」を通して「大樋」を「箱形」にして、「手摺り」をつけて「板」を敷き、「人」が渡れるようになったそうです。

「樋橋」は、昭和時代に「コンクリート製」の「橋」となりましたが、平成4年に「現在」の「木製」の「橋」に掛け替えられています。

「歴史的景観」が色づく「佐原の町並み」の中で今回ご紹介するのは、明治13年(1880年)に建築された「正文堂書店」です。

「正文堂書店」は、「小野川」と「香取街道」が交差する「忠敬橋」より「西」に位置する「店舗」で、「小堀屋本店」(2012年8月31日のブログ参照)の「隣」と「隣」の「隣」にある古い「書籍屋」です。

「正文堂書店」は、「浅瓦葺」で「切妻造り」の「木造」2階建て(3階に改造)で、「土蔵造」とされています。

「正文堂書店」は、「防火」を意識した「土蔵づくり」の「店舗」で、「店蔵造り」と呼ばれ「重厚」な感じを与える「建物」です。

「正文堂書店」には、「登り龍」、「下り龍」を配した「看板」があり、「正文堂」の「文字」は「厳谷修」の「書」(明治29年・1896年)となっています。

「正文堂書店」の「大黒柱」は「欅材」、2階の「窓」は「土塗」の「開き戸」、さらに「横引き」の「土戸」に「板戸」と三重に「防火設備」を伏した「土蔵」となっています。

「正文堂書店」は、「江戸」の「町家」を用いられた「黒塗り」の「土蔵造り」の「店舗」の「形式」を伝えられ「意匠」も「技術」も大変優れ、「堅固」に作られています。

「正文堂書店」では、上記のように江戸時代から現在の「場所」で「書物」の「販売」、「出版」などを行っていたそうです。

(現在、「正文堂書店」は、すでに「書店」としては営業していません。)

「正文堂書店」は、一昨年(おととし)(2011年)に発生しました「東日本大震災」で大きな「被害」に遭い、「店舗」が「損壊」してしまいましたが、4月20日までに「修復工事」を終え、「東日本大震災」で大きな「被害」を受けた「観光の町」「さわら」の「シンボル」のひとつである「正文堂書店」は、発生から「2年余り」の時を経て再び、かつての「姿」を取り戻しました。

「香取市」の「担当課」は

「正文堂書店はすでに書店としては営業はしていないが、多くの人から親しまれている建物を復興させることで、地域社会の活性化にもつながるだろう」

と「コメント」しています。

「水郷」の「商都」「佐原」を今に残す「重伝建」「佐原の町並み」の「シンボル」的な「重厚」な「土蔵造」「正文堂書店」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「正文堂書店」詳細

所在地 香取市佐原イ503

問合わせ 香取市商工観光課 0478-50-1212

備考

「正文堂書店」の「屋根瓦」は「幅」の狭い「丸瓦」を使用した「本瓦葺き」で、「佐原の町並み」の中でも珍しいといわれています。

「正文堂書店」は、昭和49年(1974年)3月19日に「千葉県」の「県指定有形文化財」に選定されています。

「第30回富里スイカロードレース大会」(富里市)

本日ご紹介するのは、近隣市「富里市」「富里市立富里中学校」で6月23日(日)に開催されます「第30回富里スイカロードレース大会」です。

「富里市」は、「千葉県」「北部」の「北総台地」(下総台地)(2012年7月10日のブログ参照)の「中央」に位置し、「地勢」は「南北」に分かれ、「標高」約40~50mの「台地」で、「富里市」の「中央」より「根木名川」、「高崎川」などの「源」をなしており、豊かな「緑」とみずみずしい「農」の「恵み」に恵まれた「市」です。

「富里市」は、「都心」から約50km~60km圏に位置し、「東西」約10km、「南北」約11km、「総面積」53.91平方kmの「市」で、「東」は「山武郡芝山町」、「西」は「印旛郡酒々井町」、「南」は「八街市」・「山武市」、「北」は「成田市」に接しています。

「富里市」隣には「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)があり、「空港周辺市町」として、「空港」とともに発展してきました。

そして「富里市」は、昭和60年には「富里町」に、平成14年には、「千葉県内」33番目の「市」「富里市」となったそうです。

「富里市」では、「農業」が盛んに行われており、特に「すいか」の「生産」では「全国2位」の「出荷量」を誇っています。

「富里市」では、1936年(昭和11年)に「皇室」に「すいか」を献上した事から、「すいか」の「名産品」としての「名声」が「全国」へ広がり、現在「富里市」を代表する「特産品」「富里すいか」(2011年6月8日のブログ参照)となっています。

「富里スイカロードレース大会」(2011年6月22日・2012年6月19日のブログ参照)は、毎年6月に「富里市」の「名産品」「富里すいか」が出荷されるのを「皮切り」に開催される「富里すいかまつり」(2013年6月13日・2012年6月13日・2011年6月17日のブログ参照)と共に開催される「富里市」「恒例」の「イベント」です。

昨年(2012年)、「富里市」は「市制施行10周年」を迎え、「富里市内」各所で様々な「富里市市制施行10周年記念事業」が行われました。

「富里市市制施行10周年記念事業」ですが、「富里市すいかまつり」をはじめ、「市内一斉ごみゼロ運動」、「富里市スイカロードレース大会」、「ふるさとまつり」、「とみさとスポーツ健康フェスタ」、「市制施行10周年作文発表会」、「市制施行10周年記念教育講演会」、「文化祭」、「福祉まつり」、「産業まつり」、「健康まつり」、「リサイクルフェア」、「市制施行10周年記念式典」、「障がい者フェスティバル」、「プレミアム付商品券発行事業」、「子ども議会」、「富里特別競争」(JRA中山競馬)が行われました。

「富里スイカロードレース大会」は、「富里」といえば「すいか」、その「すいか」で乾いた「喉(のど)」を潤しながら走る「ユニーク」な「ロードレース大会」です。

「富里スイカロードレース大会」は、毎年6月下旬の「日曜日」に「富里市」「富里市立富里中学校」で開催される「市民マラソン大会」で、昨今では「芸能人」が「参加」されるなど多くの「メディア」で取り上げられ、「富里スイカロードレース大会」の「認知度」も上がり、最長10kmの「レース」としては「国内最大規模」の計12000人の「募集定員」が「受付開始」数日で埋まってしまうほどの「人気」のある「大会」なのだそうです。

今年(2013年)で「30回」を数える「富里スイカロードレース大会」は、上記のように「回」を重ねるごとに「応募」が殺到している「大会」で、2007年の「第24回大会」では「過去最多」の15702人が参加、2008年「第25回大会」から「エントリー」に「定員」(全部門で計13000人)を越えた場合は「抽選」とすることになりました。

通常の「マラソン大会」等では、「給水所」で「水」や「スポーツドリンク」、「栄養ドリンク」など「水分」を補給していますが、「富里スイカロードレース大会」では、「給水所」に「水」のかわりに「富里市」名産の「すいか」が用意してあるという「すいかのまち」らしい「趣向」を凝らして「給スイカ所」を設置しています。

また「富里スイカロードレース大会」は、6月下旬という「気温」の高い「時期」に行われる「ロードレース大会」のため、「給スイカ所」の他にも多数の「給水所」も設置されるそうです。

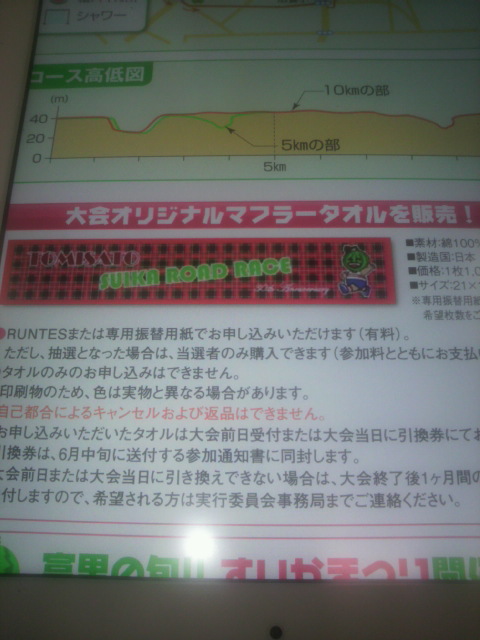

「第30回富里スイカロードレース大会」では、12レース行われ、以下のような「ロードレース」が行われます。

1 5km 一般男子 (16歳から39歳まで)

2 5km 一般女子 (16歳から39歳まで)

3 5km 40歳以上男子

4 5km 40歳以上女子

5 10km 一般男子 (16歳から39歳まで)

6 10km 一般女子 (16歳から39歳まで)

7 10km 40歳以上男子

8 10km 40歳以上女子

9 3km 小学校男子 (4年生以上)

10 3km 小学校女子 (4年生以上)

11 3km 中学生男子

12 3km 中学生女子

「第30回富里スイカロードレース大会」の「流れ」ですが、「大会前日」の6月22日(土)に「富里中央公民館」にて15時から19時まで「ナンバーカード交付」を行います。

「大会当日」の6月23日(日)に「富里市役所」内「駐車場特設テント」(スイカのアドバルーンが目印)にて6時45分から8時45分まで「ナンバーカード交付」を行います。

その後、8時45分から「開会式」、9時20分から「競技スタート」、11時50分に「競技終了」(タイムアップ)となっており、「表彰」は「順位決定後」、随時行うそうです。

なお「第30回富里スイカロードレース大会」では、「記録計測」に「日本陸上競技連盟」「公認」の「ランナーズチップ」を使用し、「ランナーズチップ」は「ナンバーカード」の「裏」に「計測用」の「チップ」がついており、「装着」が簡単だそうです。

(完走後はチップの返却します。)

「第30回富里スイカロードレース大会」「給水所」は、10kmコース「7ヶ所」、5kmコース「3ヶ所」、3kmコース「1ヶ所」あり、「給スイカ所」ですが、10km・5kmコースの「残り」15km地点に設置されています。

「第30回富里スイカロードレース大会」の「コース上」の「トイレ」は、各「給水所」、「救護所」に設置され、「コース上」の「距離表示」は1kmごと、「無料飲料サービス」として「すいか」、「麦茶」、「手荷物預り」は3ヶ所(1件100円)あり、「参加賞」は「Tシャツ」です。

「大会」の「スタート地点」と「ゴール地点」となる「富里市立富里中学校」から「富里市内」を駆けめぐる「初夏」の「人気ロードレース大会」「第30回富里スイカロードレース大会」。

この機会に「富里市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「第30回富里スイカロードレース大会」詳細

開催日時 6月23日(日) 8時45分~12時50分

開催会場 富里市立富里中学校 富里市七栄652-226

問合わせ 富里スイカロードレース大会実行委員会事務局 0476-93-1145

備考

「第30回富里スイカロードレース大会」は、「雨天実施」で行われます。

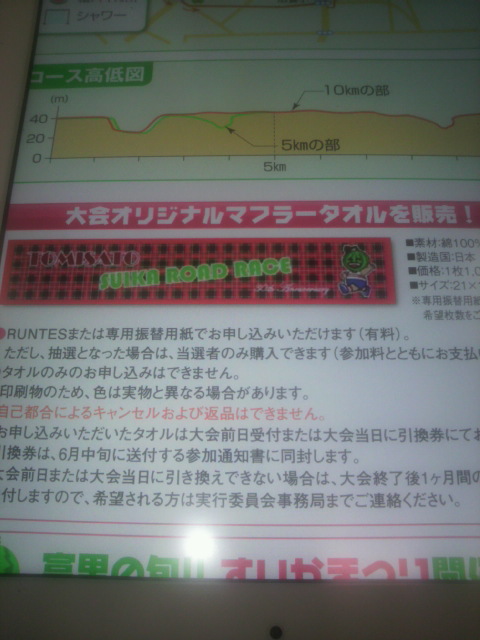

「第30回富里スイカロードレース大会」では、「大会オリジナルマフラータオル」を販売しています。

「大会オリジナルマフラータオル」は、「すいか」の「カラー」である「赤」を「基調」とし、「黒」、「緑」の「チェック柄」となっており、「英語」で「TOMISATO SUIKA ROAD RACE」と表記され、「富里すいか」の「PRキャラクター」「とみちゃん」が「印刷」されています。

「富里市」は、「千葉県」「北部」の「北総台地」(下総台地)(2012年7月10日のブログ参照)の「中央」に位置し、「地勢」は「南北」に分かれ、「標高」約40~50mの「台地」で、「富里市」の「中央」より「根木名川」、「高崎川」などの「源」をなしており、豊かな「緑」とみずみずしい「農」の「恵み」に恵まれた「市」です。

「富里市」は、「都心」から約50km~60km圏に位置し、「東西」約10km、「南北」約11km、「総面積」53.91平方kmの「市」で、「東」は「山武郡芝山町」、「西」は「印旛郡酒々井町」、「南」は「八街市」・「山武市」、「北」は「成田市」に接しています。

「富里市」隣には「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)があり、「空港周辺市町」として、「空港」とともに発展してきました。

そして「富里市」は、昭和60年には「富里町」に、平成14年には、「千葉県内」33番目の「市」「富里市」となったそうです。

「富里市」では、「農業」が盛んに行われており、特に「すいか」の「生産」では「全国2位」の「出荷量」を誇っています。

「富里市」では、1936年(昭和11年)に「皇室」に「すいか」を献上した事から、「すいか」の「名産品」としての「名声」が「全国」へ広がり、現在「富里市」を代表する「特産品」「富里すいか」(2011年6月8日のブログ参照)となっています。

「富里スイカロードレース大会」(2011年6月22日・2012年6月19日のブログ参照)は、毎年6月に「富里市」の「名産品」「富里すいか」が出荷されるのを「皮切り」に開催される「富里すいかまつり」(2013年6月13日・2012年6月13日・2011年6月17日のブログ参照)と共に開催される「富里市」「恒例」の「イベント」です。

昨年(2012年)、「富里市」は「市制施行10周年」を迎え、「富里市内」各所で様々な「富里市市制施行10周年記念事業」が行われました。

「富里市市制施行10周年記念事業」ですが、「富里市すいかまつり」をはじめ、「市内一斉ごみゼロ運動」、「富里市スイカロードレース大会」、「ふるさとまつり」、「とみさとスポーツ健康フェスタ」、「市制施行10周年作文発表会」、「市制施行10周年記念教育講演会」、「文化祭」、「福祉まつり」、「産業まつり」、「健康まつり」、「リサイクルフェア」、「市制施行10周年記念式典」、「障がい者フェスティバル」、「プレミアム付商品券発行事業」、「子ども議会」、「富里特別競争」(JRA中山競馬)が行われました。

「富里スイカロードレース大会」は、「富里」といえば「すいか」、その「すいか」で乾いた「喉(のど)」を潤しながら走る「ユニーク」な「ロードレース大会」です。

「富里スイカロードレース大会」は、毎年6月下旬の「日曜日」に「富里市」「富里市立富里中学校」で開催される「市民マラソン大会」で、昨今では「芸能人」が「参加」されるなど多くの「メディア」で取り上げられ、「富里スイカロードレース大会」の「認知度」も上がり、最長10kmの「レース」としては「国内最大規模」の計12000人の「募集定員」が「受付開始」数日で埋まってしまうほどの「人気」のある「大会」なのだそうです。

今年(2013年)で「30回」を数える「富里スイカロードレース大会」は、上記のように「回」を重ねるごとに「応募」が殺到している「大会」で、2007年の「第24回大会」では「過去最多」の15702人が参加、2008年「第25回大会」から「エントリー」に「定員」(全部門で計13000人)を越えた場合は「抽選」とすることになりました。

通常の「マラソン大会」等では、「給水所」で「水」や「スポーツドリンク」、「栄養ドリンク」など「水分」を補給していますが、「富里スイカロードレース大会」では、「給水所」に「水」のかわりに「富里市」名産の「すいか」が用意してあるという「すいかのまち」らしい「趣向」を凝らして「給スイカ所」を設置しています。

また「富里スイカロードレース大会」は、6月下旬という「気温」の高い「時期」に行われる「ロードレース大会」のため、「給スイカ所」の他にも多数の「給水所」も設置されるそうです。

「第30回富里スイカロードレース大会」では、12レース行われ、以下のような「ロードレース」が行われます。

1 5km 一般男子 (16歳から39歳まで)

2 5km 一般女子 (16歳から39歳まで)

3 5km 40歳以上男子

4 5km 40歳以上女子

5 10km 一般男子 (16歳から39歳まで)

6 10km 一般女子 (16歳から39歳まで)

7 10km 40歳以上男子

8 10km 40歳以上女子

9 3km 小学校男子 (4年生以上)

10 3km 小学校女子 (4年生以上)

11 3km 中学生男子

12 3km 中学生女子

「第30回富里スイカロードレース大会」の「流れ」ですが、「大会前日」の6月22日(土)に「富里中央公民館」にて15時から19時まで「ナンバーカード交付」を行います。

「大会当日」の6月23日(日)に「富里市役所」内「駐車場特設テント」(スイカのアドバルーンが目印)にて6時45分から8時45分まで「ナンバーカード交付」を行います。

その後、8時45分から「開会式」、9時20分から「競技スタート」、11時50分に「競技終了」(タイムアップ)となっており、「表彰」は「順位決定後」、随時行うそうです。

なお「第30回富里スイカロードレース大会」では、「記録計測」に「日本陸上競技連盟」「公認」の「ランナーズチップ」を使用し、「ランナーズチップ」は「ナンバーカード」の「裏」に「計測用」の「チップ」がついており、「装着」が簡単だそうです。

(完走後はチップの返却します。)

「第30回富里スイカロードレース大会」「給水所」は、10kmコース「7ヶ所」、5kmコース「3ヶ所」、3kmコース「1ヶ所」あり、「給スイカ所」ですが、10km・5kmコースの「残り」15km地点に設置されています。

「第30回富里スイカロードレース大会」の「コース上」の「トイレ」は、各「給水所」、「救護所」に設置され、「コース上」の「距離表示」は1kmごと、「無料飲料サービス」として「すいか」、「麦茶」、「手荷物預り」は3ヶ所(1件100円)あり、「参加賞」は「Tシャツ」です。

「大会」の「スタート地点」と「ゴール地点」となる「富里市立富里中学校」から「富里市内」を駆けめぐる「初夏」の「人気ロードレース大会」「第30回富里スイカロードレース大会」。

この機会に「富里市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「第30回富里スイカロードレース大会」詳細

開催日時 6月23日(日) 8時45分~12時50分

開催会場 富里市立富里中学校 富里市七栄652-226

問合わせ 富里スイカロードレース大会実行委員会事務局 0476-93-1145

備考

「第30回富里スイカロードレース大会」は、「雨天実施」で行われます。

「第30回富里スイカロードレース大会」では、「大会オリジナルマフラータオル」を販売しています。

「大会オリジナルマフラータオル」は、「すいか」の「カラー」である「赤」を「基調」とし、「黒」、「緑」の「チェック柄」となっており、「英語」で「TOMISATO SUIKA ROAD RACE」と表記され、「富里すいか」の「PRキャラクター」「とみちゃん」が「印刷」されています。