1928(昭和3)年の「第9回近代オリンピック=アムステルダムオリンピック」は、

陸上・三段跳びの織田幹雄、水泳・男子200m平泳ぎで鶴田義行が、共に「金メダル」を獲得し、日本人初の、オリンピックの「金メダリスト」となった。

また、陸上の女子800mで、人見絹枝が「銀メダル」を獲得し、日本人の女子選手として初のメダリストとなった。

このように、1928(昭和3)年の「アムステルダムオリンピック」は、

日本人選手の大活躍が目立ち、日本のスポーツ界の躍進を示したが、

その頃、世界情勢は激動の時代であり、日本も「昭和」の時代が幕を開け、不穏な状況であった。

というわけで、今回は1932(昭和7)年の「第10回近代オリンピック=ロサンゼルスオリンピック」と、そこに至るまでの世界や日本の状況などを描く。

今回は、その「前編」として、1931(昭和6)年の「満州事変」前夜までを書いてみる事としたい。

それでは、ご覧頂こう。

<「国際強調」の時代①~1919(大正8)年の「ヴェルサイユ条約」⇒1920(大正9)年の「国際連盟」発足⇒1922(大正10)年「ワシントン海軍軍縮条約」締結>

オリンピックは「平和の祭典」という理念を掲げているが、

「第1次世界大戦」(1914~1918年)という、悲惨な大戦争を経験したヨーロッパ各国は、

「もう戦争は懲り懲りだ」

という気持ちが強かった。

そこで、「第1次世界大戦」終結のために締結された、1919(大正8)年の「ヴェルサイユ条約」により、「国際協調」が謳われたが、この「ヴェルサイユ体制」とは、簡単に言えば「ドイツを、二度と戦争させない国にする事」が、その大きな目的であった。

そのため、ドイツの再軍備禁止や、ドイツへの多額の賠償金の請求など、ドイツにとっては過酷な内容となってしまった。

また、「ヴェルサイユ会議」の際に、アメリカのウィルソン大統領の提唱により、

1920(大正9)年、国際協調機関として、「国際連盟」が設立されたが、

「国際連盟」には、敗戦国ドイツは参加を認められず、社会主義国家のソ連も招かれなかった。

また、言い出しっぺのアメリカも、議会の批准を得られず、不参加になるなど、初めから前途多難なスタートとなった。

一方、日本は英国・フランス・イタリアと共に「国際連盟」の常任理事国となり、「一等国」として認められた。

そして、1922(大正119年には「ワシントン海軍軍縮条約」が締結され、国際社会は「軍縮」の方向に舵を切った。

<「国際協調」の時代②~1928(昭和3)年8月27日…「パリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン条約)」調印~後の「日本国憲法」の「平和主義」の元ネタに!?>

1928(昭和3)年8月27日、「アムステルダムオリンピック」が閉幕した直後、

アメリカの国務長官、フランク・ケロッグと、フランスの外相、アスティリード・ブリアンによって提唱された、

「パリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン条約)」が、アメリカ・英国・フランス・ドイツ・イタリア・日本など、当時の世界の列強15ヶ国で調印された。

その後、ソ連なども含め、最終的には63ヶ国が調印するという、大規模な「平和条約」に発展した。

「パリ不戦条約」とは、一言で言えば、

「全ての戦争行為は違法であり、国際紛争解決の手段として戦争をする事は禁止する」

という内容の物である。

これは、読んでわかる通り、後の「日本国憲法」の「平和主義」の理念の「元ネタ」となった。

勿論、この理想どおりに行くのが一番良いのであるが、「世界平和」というのは、残念ながら、各国のパワーパランスに大きく左右されてしまうというのも、また現実である。

果たして、この先、「パリ不戦条約」の理想どおりに、また「オリンピック」が掲げる通り、「世界平和」は実現されて行くのであろうか。

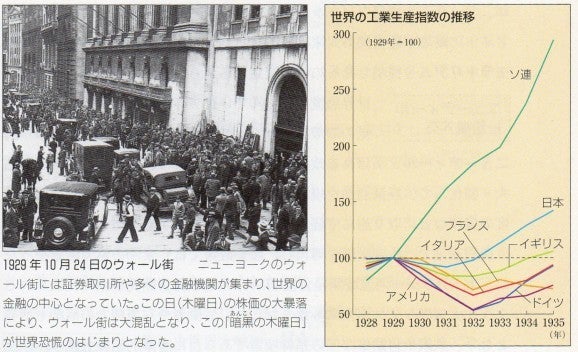

<1929(昭和4)年10月24日…アメリカのニューヨーク証券取引所(ウォール街)で株価が一斉に大暴落する「暗黒の木曜日」⇒やがて「世界恐慌」が起こり、世界中の経済状態が破綻~後の「第2次世界大戦」の遠因に>

1929(昭和4)年10月24日、あの「永遠の繁栄」を誇っていたアメリカで、大波乱が起こった。

この日(1929/10/24)、アメリカのニューヨーク証券取引所(ウォール街)で、突如、株価が一斉に大暴落したのである。

降って湧いたような株価の大暴落により、ウォール街は大混乱となったが、これが世界を一変させる事となる、「暗黒の木曜日」である。

当時、アメリカ経済は空前の繁栄を誇っていたが、実際には、人々が争うように、無茶な投機を繰り返し、実体経済とはかけ離れた「バブル経済」だったのである。

それが、とうとう破綻してしまったのであった。

この「暗黒の木曜日」が、所謂「世界恐慌」の引き金となった。

「世界恐慌」は、文字どおり世界中に波及し、世界中の資本主義国家の経済は、メチャクチャになってしまった。

そして、「世界恐慌」により、各国は不況のどん底に陥り、それが「第2次世界大戦」の遠因となったが、その事については後述する。

ともあれ、「暗黒の木曜日」⇒「世界恐慌」により、アメリカの「永遠の繁栄」は、呆気なく終焉し、世界は「冬の時代」に突入した。

<一方、その頃の日本は…?~浜口雄幸首相&井上準之助首相、「緊縮財政」⇒「金解禁」で、「昭和恐慌」&「世界恐慌」のダブルパンチを乗り越えようとするが…?>

では、その頃の日本は、どうだったのかといえば、

大正末期~昭和初期にかけて、東京の街には、お洒落な洋装をした「モダンガール」が闊歩し、

銀座の街でショッピングを楽しむ「銀ブラ」が流行ったりなど、一見、華やかな様相を呈していたが、

一方では、「昭和恐慌」により、食うにも困るような人達も沢山居るような時代であった。

1929(昭和4)年7月、浜口雄幸・首相&井上準之助・蔵相の浜口内閣が成立したが、

この時、「昭和恐慌」に喘いでいた日本に、前述の「世界恐慌」も発生し、日本経済も大打撃を受けた。

浜口首相と井上蔵相は、「昭和恐慌」&「世界恐慌」のダブルパンチを乗り越えるため、

「緊縮財政」を行なう一方、1930(昭和5)年1月に「金解禁」を断行した。

「金解禁」とは、金貨幣または金の輸出禁止を解除する事を言うが、

浜口内閣が金の自由輸出禁止を解除し、「金本位制度」に復帰させた政策を指す。

これは、日本経済を長期的な視野に立って、建て直すような政策であり、一時的には金が流出し、デフレが加速するような「荒療治」だったが、この時は、これが完全に裏目に出てしまい、更に1930(昭和5)年には冷害による大凶作も起きてしまい、日本経済は破綻寸前となった。

つまり、浜口内閣&井上蔵相の経済政策は、完全に大失敗であった。

この時代の日本を象徴する言葉として、

「大学は出たけれど」

という流行語が有る。

小津安二郎監督の映画『大学は出たけれど』は、せっかく大学を卒業したのに、大不況により就職先が見付からず、苦悩する青年を描いた作品であるが、当時の大卒の学生の就職率は30%という、「超氷河期」であり、街には失業者が溢れた。

1929(昭和4)~1930(昭和5)年にかけて、日本は大不況の、酷いどん底の時代であった。

だが、そんな時でも、暢気な「モダンガール」は、まだまだ街には沢山居たようである。

<1929(昭和4)~1931(昭和6)年…「早慶戦黄金時代」が到来~大不況でも、神宮球場は早慶戦の大熱戦に熱狂>

だが、こんな不況のどん底の時代にあっても、神宮球場は「別世界」であった。

1929(昭和4)~1931(昭和6)年頃の東京六大学野球は、人気絶頂を迎えていたが、

中でも、この頃は早稲田と慶応の実力が伯仲し、毎シーズンのように、早稲田と慶応が優勝を争った。

そして、早稲田と慶応が激突する「早慶戦」を見るために、神宮球場には超満員の観客で埋め尽くされ、

早慶両校の学生は勿論、ファンは「早慶戦」に熱狂的な声援を送った。

まさに「早慶戦黄金時代」が到来したのであるが、神宮球場では、「早慶戦」のチケットを求め、徹夜組が出現する程であった。

前回の記事で、1927(昭和2)年に慶応が新応援歌『若き血』を作り、早稲田に勝利したというエピソードを書いたが、

1931(昭和6)年、今度はそれに対抗した早稲田が『紺碧の空』という新応援歌を作り、早稲田が慶応に勝利した。

この『紺碧の空』を作曲したのが、当時、まだ新進気鋭だった頃の作曲家・古関裕而であり、『紺碧の空』は、古関裕而の出世作となった。

『紺碧の空』誕生については、朝ドラ『エール』でも描かれていたが、当時の古関裕而は新婚ホヤホヤであった。

『エール』では、古関裕而(古山裕一=窪田正孝)が、妻・金子(古山音=二階堂ふみ)の励ましにより、苦悩の末に『紺碧の空』を作り出す様子が描かれていたが、大変に見応えが有った。

というわけで、華やかな「早慶戦黄金時代」に、当時の学生やファン達は酔っていたのであるが(※半ば、ヤケクソだったのか?)、

前述の通り、学生達は、せっかく大学を卒業しても、就職先が見付からないという、厳しい現実が有った。

思えば、「早慶戦」というのは、そんな厳しい現実を、ひと時でも忘れられるような、「夢の空間」だったのかもしれない。

いつの時代も、野球場は、ひと時、この世の憂さを晴らせるような「異空間」であり、そこが生で野球を見る醍醐味だと言えよう。

<1930(昭和5)年秋…法政野球部が東京六大学野球で初優勝~法政大学の校歌誕生のシーズンに、法政が悲願の初優勝を達成>

もう一つ、この時期の東京六大学野球の話で、付け加えさせて頂くと、

1930(昭和5)年秋、エース・若林忠志投手を擁する法政が、悲願の初優勝を達成したという事を、特筆させて頂きたい。

名門・法政野球部の記念すべき初優勝であるが、このシーズンは法政大学の校歌(作詞:佐藤春夫、作曲:近衛秀麿)が誕生したという事も有り、法政大学の歴史上、非常に重要なシーズンとなった。

<1930(昭和5)年…「ロンドン海軍軍縮条約」と「統帥権干犯」問題とは!?~浜口雄幸首相、狙撃で重傷を受け、退陣に追い込まれる>

さて、1929(昭和4)年の「世界恐慌」の発生により、世界中が大不況に苦しむ中、

世界各国の間では「軍縮」「国際協調」の流れが堅持されており、

1930(昭和5)年に、改めて「ロンドン海軍軍縮条約」が締結される事となった。

1922(大正11)年の「ワシントン海軍軍縮条約」では、各国の主力艦の保有量が規定されたが、

補助艦の保有量については、「先送り」になっていたため、改めて「ロンドン海軍軍縮条約」で、補助艦の保有量が定められる事となっていた。

当時の浜口雄幸首相の内閣は、「協調外交」を基本とする、幣原喜重郎が外相を務めていた事もあろ、「ロンドン海軍軍縮条約」に賛成の立場であった。

だが、浜口内閣を構成する、与党の「民政党」に対し、野党の「立憲政友会」は、条約には反対の立場を表明した。

また、海軍省は条約に賛成だったが、これに猛然と反対を唱えたのが、海軍軍令部である。

つまり、当時の政府と軍部(海軍)は、条約賛成と反対に、真っ二つに分かれていた。

結局、「ロンドン海軍軍縮条約」は、1930(昭和5)年1月に、締結されてしまった。

だが、海軍軍令部は、政府に対し、こう言って猛反発した。

「海軍軍令部は反対したまま、条約したのは、統帥権干犯ではないか!?」

海軍側は、突如、「統帥権干犯」なる言葉を持ち出し、政府を攻撃したのである。

それは、つまりどういう事なのかといえば、当時の大日本帝国憲法では、軍部は政府の下でコントロールされているのではなく、

直接、天皇の「統帥権」によって管轄されているのだから、政府が軍部の反対を押し切るのは、その「統帥権」を犯している、

つまり、「政府は、天皇陛下の直接の管轄にある、軍部のやる事には、口出し出来ない筈である」というのが、軍部側の理屈であった。

要するに、当時の憲法では、軍部は政府の管轄になく、「文民統制」の体制ではなかったわけだ。

その後、1930(昭和5)年11月14日、浜口首相は東京駅でテロリストに狙撃され、

危うく一命は取り留めたものの、これが原因で退陣に追い込まれた。

前述の「統帥権干犯」問題で、軍部の突き上げを受け、心労が重なっていた上に、更に追い打ちをかけられた形である。

この後、軍部は何かと言えば「統帥権干犯」を持ち出し、

「軍部のやる事に、いちいち口を出すな」

と言わんばかりの、「暴走」を繰り返して行くのだが、後から思えば、これが「昭和史」の大きな分岐点となった。

政府が、軍部をコントロール出来なければ、軍部がどんどん暴走して行くのは、当然である(※今の「コロナ禍」で、政府が「分科会」をコントロール出来ず、「分科会」が暴走している状況と似ていると言ったら、言い過ぎだろうか)。

また、昭和天皇も、あの「張作霖爆殺事件」以来、内閣の上奏には全て裁可を与えると既に決意してしまっていた。

つまり、軍部が暴走すれば、それを止める者は誰も居なくなってしまうという体制が、出来上がった。

この時、日本は非常に危険な道へと、一歩、足を踏み入れたのである。

<「昭和」初期の「エロ・グロ・ナンセンス」と江戸川乱歩~不穏な時代に、退廃的な文化が花開く>

「昭和」初期、日本が少しずつ不穏な空気に包まれて行く頃、

日本では「エロ・グロ・ナンセンス」と称される、退廃的な文化が花開いていた。

「エロ・グロ・ナンセンス」とは、「エロ(エロティック、煽情的)、グロ(グロテスク、怪奇的)、ナンセンス(ばかばかしい)」を合わせた語であり、

昭和初期の日本文化を端的に表した言葉である。

そして、「エロ・グロ・ナンセンス」の時代を象徴していた作家が、江戸川乱歩である。

名探偵・明智小五郎を主人公とする、一連の作品は、耽美的で妖しい世界観であり、一度読んだから癖になる、奇妙な魅力が有った。

江戸川乱歩は、土蔵を改造して、そこを住処にして、真っ暗な土蔵で一日中、籠もって作品を書いているような、変わった人だったらしいが、そういう所も、乱歩の作品の、何とも言えない魅力の元になっていたのかもしれない。

というわけで、政治が乱れ、国が不穏な雰囲気になった時こそ、

文化は爛熟し、退廃的な文化が生まれるというのは、いつの世も同じである。

国の全盛期を過ぎ、国が下り坂になった時にこそ、文化は栄えるものだというが、

「エロ・グロ・ナンセンス」も、まさにそんな感じである(※この頃、「モダンガール」も、まだまだ元気だった)。

人々は、退廃的な文化で「現実逃避」し、浮世の憂さを忘れていたかったのであろうか。

<その頃、ドイツは…?~ヒトラー率いるナチスが、1930(昭和5)年9月の選挙で「107議席」を獲得し、ナチスは「第2党」に躍進~しかし、ヒトラーは銘(腹違いの姉の娘)のゲリの自殺に、大きなショックを受ける>

さてさて、日本が「ロンドン海軍軍縮条約」を巡り、「統帥権干犯」問題で大揺れになっていた頃、

ドイツでは、アドルフ・ヒトラー率いるナチスが、快進撃を見せていた。

ナチスは、それまでの常識を覆すような、大胆な選挙戦術を取っていたが、

例えば、ナチスのポスターやビラを大量にばら撒いたり、ヒトラーが飛行機を使って、ドイツ全土で精力的に演説を行なったり、

当時はまだ新しいメディアだったラジオを使って、ナチスの宣伝を行なったりと、

とにかく、ありとあらゆる手段を使い、大衆の心を掴んで行った。

その結果、1930(昭和5)年のドイツの国会選挙で、ナチスは「107議席」を獲得し、「第2党」へと大躍進した。

だが、この時、ヒトラーは大きな落とし穴に落ちてしまった。

当時、ヒトラーには腹違いの姉の娘で、ゲリという名前の姪が居たが、

ヒトラーは、ゲリの事を溺愛しており、ヒトラーは、ゲリに男が近付かないよう、終始、監視している程であった。

この事は、水木しげるの『劇画ヒットラー』でも描かれているが、

とにかく、ヒトラーはゲリに異様に執着しており、ゲリを手元から離そうとはしなかった。

ゲリは、歌手志望であり、音楽の勉強のために、ウィーンに行きたいと訴えていたが、ヒトラーは、それも許さなかった。

こうして、次第に精神的に追い詰められて行ったゲリは、1931(昭和6)年9月18日、遂に自ら命を絶った。

ゲリは、享年23歳という若さだったが、ヒトラーは愛する姪の自殺に、大きなショックを受け、一時は精神的に錯乱し、ヒトラーも自殺を考える程まで落ち込んでしまった。

ヒトラーは、長い間、精神的な打撃から立ち直る事が出来なかったが、政権獲得間近に思われたナチスも、このため、一時的に活動が停滞してしまうのである。

<その頃、ソ連は…?~「社会主義国家」のソ連は「世界恐慌」の影響も受けず、「第1次5ヵ年計画」に邁進>

では、その頃のソ連はどういう状況だったのかといえば、

ソ連は「社会主義国家」だったので、そもそも「世界恐慌」の影響も全く受けなかった。

この頃、ソ連は既にスターリンの独裁体制が確立されており、

スターリンは「社会主義国家」完成を目指し、1928(昭和3)~1932(昭和7)年に「第1次5ヵ年計画」を押し進めた。

スターリン率いるソ連は、「コルホーズ」(集団農場)、「ソフホーズ」(国営農場)を全国に作り、

農業の集団化を進め、国家主導で工業化を推進したが、その成果が出て、ソ連は飛躍的に国力を伸ばした。

だが、スターリンは、この政策に反対する勢力を徹底的に弾圧・粛清し、逆らう者は皆殺しにしていた。

また、1930年代の初めには大飢饉が発生したが、ソ連は飢餓に苦しむ農民に救いの手を差し伸べず、あくまでもノルマ達成を求め、過酷な収奪を繰り返した。そのため、夥しい数の農民がバタバタと死んで行った。

ソ連は、全く自由の無い、恐ろしい体制であり、膨大な数の人々の犠牲の上に成り立っていた。

だが、当時は、ソ連のそのような実態は、外部には一切秘密にされ、「社会主義国家・ソ連=理想の国家」と思われていたというのだから、恐ろしい。

世界中の人々が、ソ連と言う国の恐ろしい実態を知るようになるのは、まだまだ先の話である。

<日本にとって「満州」(中国東北部)とは!?>

さて、いよいよ日本と「満州」の関わりについて書く。

日本は「日露戦争」に勝利した結果、中国東北部、所謂「満州」の権益を得た。

この満州について、当時の日本は、どのような考え方を持っていたのかといえば、概ね、次の3つに大別されるという。

①ロシア(※後のソ連)が、諸権利を奪い返しに、再び南下して来る恐れが有るため、「満州」をロシアからの国防のための最大の「防衛線」=「生命線」とする必要が有る。⇒1919(大正8)年以降、「満州」防衛のため「関東軍」が駐屯。

②資源の乏しい日本の、新たな資源の供給元にするため⇒それまで、専らアメリカ・英国から資源の輸入を行なっていた日本が、「満州」で大量の鉄た石炭を得る(※しかし、石油は発見されず)。

③人口が急増した日本の、新たな「移民先」としての役割を果たす。

…という事で、いずれも、日本が欧米列強に肩を並べ、世界の一等国になって行くためには、

「満州」は、重要な位置を占めて行く事となったが、とは言っても、あくまでも「満州」は中国の一部であり、

日本は「満州」の権益を優先的に得ていたに過ぎない。

だが、この「満州」を、日本が領有すべきであるという考え方が生まれるようになった。

<天才軍人・石原莞爾の「満蒙問題私見」⇒「世界最終戦論」とは!?~「日本が満州・蒙古(モンゴル)を領有し、来るべきアメリカとの『世界最終戦』に備える」という、遠大な計画>

この頃、陸軍に石原莞爾という、天才的軍人が現れた。

石原莞爾は、陸軍士官学校では、超優等生であり、「陸軍に石原あり」と言われた程の、傑物だったという。

その石原莞爾が、1931(昭和6)年5月、「満蒙問題私見」を発表したが、その概要は、下記の通りである。

「日本は、いつかはアメリカと戦う時が来るであろう。それは持久戦になるが、対米持久戦に勝つためには、中国の4臆の民衆に経済的新生命を与え(※助けてやって)、これによって日本の商工業を振興し、なるべく速やかに、欧米列強に対し、日本の工業の独立を達成する。そのためには、満蒙(満州・蒙古(モンゴル))の領有が、不可欠である」

更に、石原莞爾は、「世界最終戦論」を発表し、次のような構想を述べている。

「第1次世界大戦後、ともかく世界に平和が戻ったが、列強は、いずれまた次の世界戦争を始める。色々な組み合わせの下に戦って行く内に、最後にソ連、アメリカ、日本が残る。最終戦を前に、日本は戦わずして、じっと国力と戦力を整えていれば、準決勝でアメリカがソ連を破り、決勝戦では日本とアメリカが戦う。これが、『世界最終戦争』となるが、それは1970年代ぐらいであろう」

いやはや、何とも遠大な計画であるが、石原莞爾がこれを発表したのが、1931(昭和6)年頃なのだから、

彼は、遥か遠い未来まで見越して、日本は戦力と国力を整え、アメリカとの最終決戦に備えよ、と言っていたのであった。

実際には、日本は決勝まで進めず、もっと前で負けてしまったが、最終的にはアメリカとソ連が戦ったのだから、

石原莞爾の予想も、あながち大ハズレとは言えまい。

というわけで、石原莞爾の遠大な構想に基づき、

「関東軍」は、いよいよ「満州」を領有するための行動を開始しようとしていた。

1931(昭和6)年、「満州事変」前夜を迎えていたが、この後の話については、また次回。

(つづく)