現在、私は昭和天皇と「昭和史」について描いているが、

「昭和史」を正しく理解するためには、やはり、その前段として、「明治」「大正」の時代についても、知っておくべき必要が有る。

物事には、全て「原因」と「結果」が有り、「昭和」で起こった出来事も、全て「明治」「大正」の出来事と繋がっているからである。

というわけで、今回は「昭和史」を理解するため、

「昭和史」から遡り、明治天皇と「明治史」について、描いてみる事としたい。

というわけで、まずは昭和天皇の祖父・明治天皇の生い立ちから、ご紹介させて頂く。

<幕末の天皇・孝明天皇と、中山慶子(孝明天皇の典侍)との間に生まれた、明治天皇>

幕末の動乱期、天皇の位にあったのが、第121代の孝明天皇である。

幕末の時代、俄かに倒幕の機運が盛り上がったが、その倒幕勢力が、反幕府の象徴として担ぎ上げようとしたのが、

それまで、政治からは全く遠ざけられていた筈の、京都の朝廷に君臨する孝明天皇であった。

その孝明天皇と、典侍という天皇の女官の地位にあった中山慶子との間に生まれたのが、祐宮(さちのみや)睦仁(むつひと)親王、後の明治天皇である。

ご覧の通り、孝明天皇は、第119代の光格天皇から始まる直系の子孫であり、

中山慶子は、幕末の「天誅組」という、尊王攘夷派の浪士団のメンバーだった中山忠光の妹にあたる。

睦仁親王(明治天皇)は、その孝明天皇と中山慶子との間に生まれた男子であり、生まれながらにして、次の天皇の座が約束された子であった。

<1853(嘉永6)年…浦賀にペリー来航⇒1854(嘉永7)年「日米和親条約」締結⇒1858(安政5)年「日米修好通商条約」締結⇒欧米列強と「不平等条約」(安政の5ヶ国条約)締結>

幕末の動乱は、1853(嘉永)6年、江戸湾の入口・浦賀沖に、アメリカのペリー提督率いる艦隊が来航し、

当時「鎖国」政策を取っていた江戸幕府に対し、ペリー提督はアメリカの軍事力を背景に、「開国」を迫った事に始まる。

江戸幕府は右往左往して大騒ぎしたが、当時の日本は、200年以上も「鎖国」していた事により、「近代化」に成功していた外国に対し、大きく遅れを取っていたため、アメリカに武力で対抗出来る筈もなかった。

この時は、ペリーを何とか説得して、「来年に返事をします」という事で、何とかペリーに帰ってもらい、結論を先延ばしにしたが、

翌1854(嘉永6)年、ペリーは再び大艦隊を率いて、また日本にやって来た。

そこで、江戸幕府は仕方なく、アメリカとの間に「日米和親条約」を締結する事となった。

なお、当時、何故アメリカが日本に「開国」を求めたのかといえば、アメリカはカリフォルニアまで領土を拡張し、太平洋に乗り出していた頃であり、捕鯨船や中国との貿易船の寄港地として、日本の港に目を付けたからだという。

その後、日本は「開国」し、英国(イギリス)、ロシア、オランダとも和親条約を結び、

1858(安政5)年には、アメリカ総領事・ハリスに、半ば脅される形で「日米修好通商条約」を結んだ。

その後、オランダ、ロシア、英国(イギリス)、フランスとの間にも、同様の条約を結んだが、

この「安政の5ヶ国条約」は、「領事裁判権(日本で罪を犯した外国人を、日本側が裁けない)」、「関税自主権の欠如(関税率を日本の意思で上げられない)」、「一方的な最恵国待遇(日本が相手国に与えるだけ)」という、日本側に極めて不利な内容を押し付けられた、所謂「不平等条約」であった。

繰り返すが、当時の日本には、このような「不平等条約」を跳ね返すような「武力」が無く、為す術無く、これを甘んじて受けるしか無かったのである。

<欧米列強の「帝国主義」の時代~欧米列強が「近代化」と「武力」を背景に、領土拡大を目指した、綺麗事では済まない「弱肉強食」の世界~国際社会に蔓延る「ジャイアニズム」!?>

当時の世界情勢を見ると、いち早く「産業革命」を成し遂げ、「近代化」に成功した英国(イギリス)を筆頭に、

英国・フランス・アメリカ・ドイツ・ロシアなどの欧米列強が、その「軍事力」を背景に、

世界各地で領土拡大のための熾烈な競争を繰り広げていた。

これを「帝国主義」と称するが、まさに「食うか食われるか」の「弱肉強食」の時代であった。

「ドラえもん」に登場するガキ大将のジャイアン(剛田武)は、その圧倒的な「武力」を背景に、

骨川スネ夫を「子分」に従え、野比のび太に、無理難題を吹っかけているが、これを俗に「ジャイアニズム」と言う。

当時の国際社会は、綺麗事では済まない、まさに「ジャイアニズム」の時代だったのである。

<1840年「アヘン戦争」で、清国(中国)が英国(イギリス)に惨敗⇒1860年「アロー戦争」で清国は英国・フランスの「半植民地」状態に⇒今の中国は、この時の恨みを忘れず、世界の覇権を握ろうとしている!?>

欧米列強が、「帝国主義」にとり、領土拡大の競争に躍起になっていた頃、

日本の隣国・清国(中国)は、長い歴史と伝統有る国として、世界から畏敬の念を持たれており、

清国は「眠れる獅子」として、恐れられていた。

しかし、1840年に、英国が清国に仕掛けた「アヘン戦争」で、清国は英国に惨敗してしまった。

「眠れる獅子」と称されていた清国は、実はハリボテに過ぎず、全く弱い国であるという事が、これで露呈してしまったのである。

更に、英国・フランスは、清国に対して、露骨に干渉を強め、

1856年の「アロー号事件」を口実に、英国・フランスは清国に戦争を仕掛け、1860年に「アロー戦争」が勃発したが、今度は、完膚なきまでに、清国を叩きのめした。

これにより、清国は英国・フランスという列強の「半植民地」状態にされてしまったのである。

なお、「アヘン」とは麻薬の一種であり、英国はアヘンで中国をボロボロにした挙句、

ムチャクチャな理屈で中国に戦争を仕掛け、中国を半植民地にするという、かなり酷い事をやっている。

しかし、これが当時の世界の、実情であった。

この後、中国は、長い長い雌伏の時代を過ごす事となり、

暫くの間、欧米列強や日本の風下に置かれる事となるが、

今の、習近平が率いている中国が「一帯一路」構想を掲げ、世界の覇権を握ろうとしているのは、

「アヘン戦争」「アロー戦争」以来、酷い目に遭った事の「復讐」を果たそうとしている、という面も有るのではないだろうか。

国際社会は、その国が持っている国力や武力が物を言うという事を、中国は身を持って知っているのであり、

今、すっかり国力を上げた中国は、露骨に「帝国主義」の再現をやろうとしているとは言えまいか。

私には、そんな気がするのである。

<「アヘン戦争」での清国の敗北に衝撃を受け、幕末の欧米列強による「不平等条約」に危機感を募らせた、幕末の志士達⇒江戸幕府の弱体化を見て、薩摩・長州らの「外様」の雄藩が、一挙にのし上がる!!>

話を日本に戻す。

当時、日本の心ある人達は、大国とばかり思っていた清国が、アッサリと英国に惨敗を喫した事に、大きな衝撃を受けた。

更に、日本に対しても、欧米列強が迫り、「武力」を背景に、次々に「不平等条約」を結ばされてしまった。

「このままでは、日本が危ない!!このままでは、日本も、外国の植民地にされてしまう」

こうした「危機感」を持った人達が立ち上がり、日本を改革しようとする動きが、一気に広がった。

これが、幕末の「志士」と言われる人達の行動の原動力であった。

なお、江戸幕府というのは、大名を「譜代」「親藩」「外様」に分け、

徳川家に敵対していた「外様」大名は、決して政治に参画させなかったが、

前述のペリー来航に始まる混乱を受け、「外様」大名にも意見を提出させてしまった。

つまり、「外様」も政治に参加するキッカケを与えてしまったのである。

これにより、長い間、冷や飯を食っていた薩摩や長州が、一挙にのし上がって来たのである。

<幕末の動乱と、孝明天皇の死去~「大政奉還」(1867年10月14日)⇒「王政復古の大号令」(1867年12月9日)を経て、薩長が「クーデター」で幕府を倒し、政権を握る!!~即位したばかりの明治天皇を担ぎ上げ、権威付けに利用する>

さて、幕末の動乱については、色々と複雑な動きが有ったため、

それらを全て割愛して、ポイントを絞ってご紹介すると、

江戸幕府が力を失って行く一方、「外国人を追い出せ!!」という「攘夷思想」と、

天皇を日本の中心にしようという「尊王思想」が結び付き、「尊王攘夷」という思想が生まれ、倒幕派の勢いは強まった。

一方、幕府側も、朝廷との融和により「公武合体」を行ない、巻き返しを図ろうとしたが、もはや時代の流れは「倒幕」に傾いていた。

そんな中、1866(慶應2)年12月25日、孝明天皇が突如、崩御した。

孝明天皇は享年36歳であり、死因は天然痘であるとされているが、

孝明天皇の崩御には、あまりにも不審な点が多く、「暗殺説」も囁かれている。

いずれにせよ、孝明天皇の崩御は、幕府にとっては痛手であり、倒幕派がますます有利になった事だけは間違いない。

もはや、江戸幕府の命運は風前の灯火となり、

公家の岩倉具視と結託した薩摩・長州に対し、1867(慶應3)年10月14日、遂に「討幕の密勅」が出されたが、

江戸幕府の第15代将軍・徳川慶喜は、薩長の先手を打ち、「大政奉還」を行ない、政権を朝廷に返す事を表明した。

これにより、武力倒幕の大義名分を制し、幕府の力を温存しようとしたのであるが、薩長はそんなに甘くはなかった。

岩倉具視と、薩摩の西郷隆盛・大久保利通らは、

「どうしても、幕府を潰さなければならぬ」という意見で一致し、

幕府を潰すための策謀を練っていた。

こうして開かれたのが、「小御所会議」である。

1867(慶應3)年12月9日、京都で「小御所会議」が開かれ、

即位したばかりの明治天皇も臨席したが、

倒幕派の公家・岩倉具視が、薩摩の西郷隆盛・大久保利通と結託し、徳川慶喜を会議に参加させず、

強引に、旧幕府勢力を排除した新政権を樹立させる事に成功した。

こうして、明治天皇の名の下に、「王政復古の大号令」が出され、

倒幕派の公家や、薩長を中心とした新政権が発足する事となったが、

これは岩倉具視と薩長による、明らかなクーデターであった。

しかし、倒幕派が、首尾よく天皇を手中に収めた事が、最終的には物を言った。

日本の歴史においては、天皇の権威を利用する者が、実権を握る事が、しばしば有る。

この時のクーデターは、まさにその典型であった。

<「明治維新」とは何か!?⇒薩長を中心とした「新政府」のクーデターによる「政権交代」>

かくして、「明治維新」は成し遂げられたが、

そもそも「明治維新」は何かと言えば、煎じ詰めれば、薩長を中心とした「新政府」のクーデターによる「政権交代」であった。

事実、この後、薩長の出身者を中心に、明治政府は動かされて行くのである。

<1868(明治元)年~1869(明治2)年…「鳥羽伏見の戦い」~「戊辰戦争」で、新政府軍が旧幕府軍を一層>

1868(慶應4)年1月の「鳥羽伏見の戦い」を皮切りに、西郷隆盛が中心となった新政府軍は、

同年(1868年)4月には「江戸無血開城」により、江戸城を占拠すると、

日本各地で、旧幕府軍の残党を次々に倒し、旧幕府の勢力を完全に一掃した。

一連の「戊辰戦争」により、薩長を中心とした新政府は、名実共に、新たな日本の支配者となった。

<1867(慶應3)年1月9日…明治天皇が即位(当時14歳)⇒1868(慶應4)年7月17日「江戸」が「東京」に改称⇒同年(1868年)9月8日…「明治」に改元⇒同年(1868年)10月13日…明治天皇が東京城に入城⇒1869(明治2)年、新政府が「東京」遷都>

1867(慶應3)年1月9日、先帝・孝明天皇の崩御を受け、当時14歳の睦仁親王が第122代天皇として即位した。

1868(慶應4)年7月17日、旧幕府勢力が一掃された「江戸」が「東京」と改称されると、

同年(1868年)9月8日、元号が「慶應」から「明治」に改元された。

というわけで、以後、新天皇を明治天皇として、話を進めるが、同年(1868年)10月13日、明治天皇が東京城に入城した。

翌1869(明治2)年、新政府は「東京」への遷都を行ない、

以後、今日に至るまで、東京は日本の首都であり続けているが、

明治天皇は、かつては江戸幕府の居城だった江戸城⇒東京城に住み、以後、東京城は「皇居」と呼ばれるようになった。

<「不平等条約」改正への挑戦①~「岩倉遣外使節団」(1871~1873年)、「不平等条約」改正交渉は不調に終わり、欧米列強との力の差を痛感~欧米各地を視察へ>

1871(明治4)年、新政府は、岩倉具視・木戸孝允・大久保利通・伊藤博文らを中心とした、

「岩倉遣外使節団」を、幕末に結ばれた「不平等条約」改正の交渉のため、欧米諸国へ派遣したが、

当時、日本は、国際法についても全く無知であり、近代的な法律も無いような国であり、

いくら「不平等条約」を改正したいと言っても、欧米諸国からは、全く相手にされなかった。

彼らは、欧米諸国との力の差を痛感し、以後、欧米諸国を視察して回る事となった。

「日本も、早く近代化しなければならない!!」と、岩倉らは嫌と言うほど、思い知った。

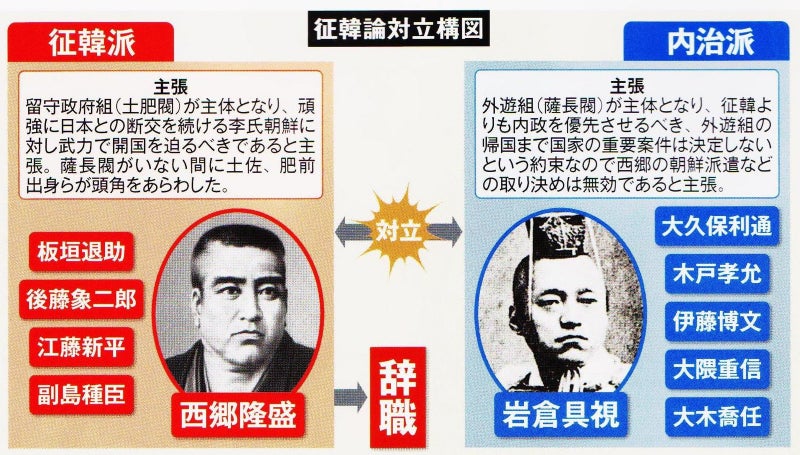

<「征韓論」を主張した、西郷隆盛らの留守政府VS「内政の優先」を主張した外遊組>

岩倉具視・大久保利通らが欧米視察を行なっている頃、

西郷隆盛・板垣退助・江藤新平らを中心とする留守政府は、内政でかなりの成果を上げていたが、

西郷らの留守政府は、当時、鎖国政策を取り、日本との外交を拒否していた朝鮮を、武力で開国させようとする「征韓論」を主張していた。

しかし、欧米視察から帰ってきた岩倉、大久保らは、「それよりも、今は内政を優先すべきだ」と主張し、西郷らの「征韓派」と激しく対立した。

西郷は、自分が全権大使として朝鮮に行き、朝鮮と交渉するという裁可を、明治天皇から受けており、一度は閣議で決定していたが、

岩倉・大久保らが猛反対し、俄かに雲行きが怪しくなった。

<1873(明治6)年…「明治六年の政変」で、「征韓論争」に敗れた西郷隆盛、板垣退助、江藤新平らが下野>

1873(明治6)年、西郷隆盛・板垣退助・江藤新平らの「征韓論」派は、

岩倉具視・大久保利通ら「外遊派」に敗れ、政府を追い出された。

所謂「明治六年の政変」であるが、下野した彼らは、以後、政府にとって厄介な存在となった。

<「不平士族」の反乱~江藤新平の「佐賀の乱」(1874年)など、各地で反乱が続発>

「明治六年の政変」により、政府を追い出された江藤新平は、

政府の方針に不満を持つ「不平士族」ら勢力を結集し、

1874(明治7)年に「佐賀の乱」を起こしたが、政府軍によって鎮圧され、江藤は処刑された。

この時期、「佐賀の乱」をはじめ、日本各地で、ご覧のように反乱が続発している。

それだけ、政府の強権的なやり方に不満を持つ者が、沢山居たわけである。

<1877(明治10)年…西郷隆盛、「西南戦争」で政府に反旗を翻す~「日本最後の内乱」は、最後は政府軍が西郷軍を鎮圧し、西郷は自刃>

1877(明治10)年、故郷の薩摩(鹿児島)に帰っていた西郷隆盛は、

政府の方針に不満を持つ、薩摩の青年達により、総大将に担ぎ出され、遂に政府に反旗を翻し、反乱を起こした。

所謂「西南戦争」の勃発であるが、民衆に圧倒的に人気が有る西郷の反乱に、政府は震え上がった。

しかし、結局は政府軍により西郷軍は鎮圧され、

西郷隆盛は自刃し、「西南戦争」は西郷軍の敗北に終わった。

「西南戦争」は「日本最後の内戦」と言われる、激しい戦いであったが、

以後、日本では大規模な反乱などは起きていない。

<板垣退助は、言論で政府と戦う事を決意!!~「自由民権運動」で政府に対抗>

一方、西郷隆盛・江藤新平らと共に下野した板垣退助は、

武力ではなく、言論で政府を戦う事を決意した。

1874(明治7)年、板垣は「民撰議院設立建白書」(※ご指摘を受け、「選」を「撰」に訂正しました)を提出し、国会開設を求めると、

地元の土佐で「立志社」を結成し、政治活動を開始した。

以後、板垣退助らによる政治活動は、政府からの取り締まりや妨害にも負けず、

どんどん盛り上がって行ったが、これは「自由民権運動」と称されている。

「自由民権運動」は、政府から警戒され、言論弾圧を受けたが、

「日本にも、近代的な議会を開設すべきである」

という声は、高まる一方であった。

<明治政府が掲げた「富国強兵」とは!?「外国に追い付け追い越せ」をスローガンに、「お雇い外国人」を招聘し、急ピッチで日本の「近代化」を押し進め、「文明開化」が花開く!!>

「明治維新」を成し遂げ、西郷隆盛らの反政府勢力を鎮圧した新政府は、

それと並行して、日本の「近代化」を押し進めた。

例えば、「版籍奉還」(1869年)⇒「廃藩置県」(1871年)により、旧大名から力を奪い、

明治政府を中心とした、中央集権国家を作り上げる事を進め、

「学制公布」(1872年)で、近代的な学校教育制度を作り、「徴兵令」(1873年)を施行して、「国民皆兵」による近代的な軍隊を創設した。

また、「地租改正」(1873年)によって、農民の土地所有権も認めた。

これらの動きは、全て「外国に追い付け追い越せ」という事を目標にしたものであり、これらを総称して「富国強兵」というが、

当時の政府には、日本を、外国に負けない立派な国にしなければならないという「使命感」と、明確な「ビジョン」が有った。

それは、今の安倍政権には、果たして有るのだろうか?

また、明治政府は、日本の「近代化」を進めるため、

各分野の、様々な「専門家」を積極的に招聘し、彼らに、日本の将来を担う若者達の教育を託した。

所謂「お雇い外国人」であるが、当時の政府は、教育こそが国の根幹を成すものであるという事が、非常によくわかっていた。

この「お雇い外国人」に中には、"Boy's be ambitious"(「青年よ、大志を抱け」)という言葉を残し、札幌農学校(現・北海道大学)の講師を務めた、有名なクラーク博士も居た。

こうして、急速に「近代化」を進めて行く過程において、

日本には西洋文化がどっと流入し、様々な新しい文化が花開いた。

これを「文明開化」と称するが、「明治」の時代を迎え、日本はまさに、急速に変わって行こうとしていた。

日本という国は、良くも悪くも、それまでの旧習をアッサリと捨て、新たな状況に対応する柔軟さ(悪く言えば、節操の無さ)が有るが、

それだけ、日本人は器用で臨機応変な民族だとも言えよう。

というわけで、「近代化」に邁進する日本は、この後、国際社会の荒波に見舞われて行く事となる。

(つづく)