2018年11月4日は、千里浜なぎさドライブウェイを走り、

氣多大社を参拝し、見附島まで行きました。

見附島の駐車場にあった周辺マップを見ていると、

近くに弘法大師ゆかりのお寺があることがわかり、

どんな所か全くわかりませんでしたが、

とりあえず行ってみることにしました。

通り道の脇には「愛宕神社の大杉」がありました。

幹周7m、樹高17m、推定樹齢700年。

「高井の地蔵杉」ともいわれ、地蔵堂と共にあります。

この後、狭い山道をしばらく走ると目的地に到着。

こちらは法住寺仁王門。

両脇には憤怒形の見事な金剛力士像が立っています。

平成7年の解体修理の際に、

阿形・吽形両像の胎内から納入品が見つかっています。

季節外れの桜も見られました。

仁王門をくぐり左折すると、

鬱蒼とした森の中に朱色の橋。

きれいな石段を上って行きます。

こちらが高野山真言宗の寺院・法住寺の本堂。

平安時代前期の弘仁年間(810~824年)、

弘法大師空海によって創建されました。

その後は奥能登の荘園であった若山荘の

領家日野家の祈願所として庇護され、

寺運が隆盛し境内には七堂伽藍が建ち並び、

周辺には60余坊の堂宇が軒を連ね、

能登半島随一の霊場として名を馳せました。

江戸時代には前田家の保護を受けていました。

続いて、道の駅に向かう途中、

「倒(さかさ)スギ」というのもあったので立ち寄りました。

高照寺の前の水田の一角に立っている独立樹で、

能登の一本杉ともいわれています。

高さ12m、胸高周り6.8mで、

張り出した枝が、松の老樹のように捻転下垂しています。

台風被害などで樹勢が衰えたため、

幹上部や枝を切るなど大掛かりな治療が行われました。

これまでご紹介した2本のスギの木や、

山奥の法住寺の最新情報が入って来ません。

地震の被害がひどくなければ・・・と願います。

さらに北上して珠洲市役所の前も通過。

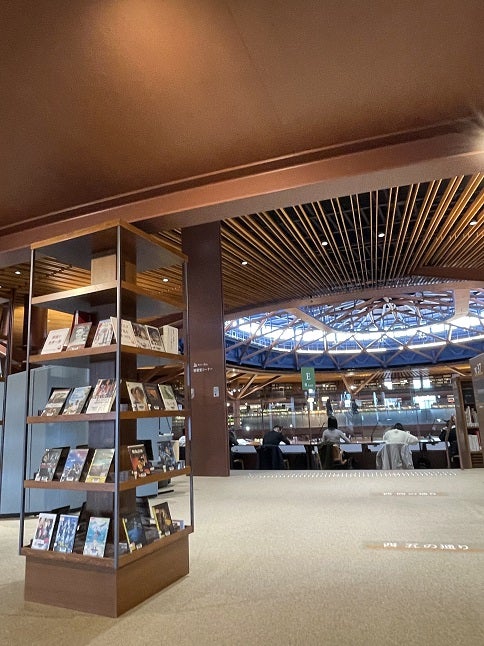

この日の目的地である「道の駅 すずなり」に到着。

買いたい物があったのですが、残念ながらありませんでした。

代わりにモミジの小さな盆栽を購入。

一昨年までは30cmくらいでそんなに生長しなかったのですが、

なぜか去年、猛暑のせいか、一気に50cmくらいに・・・。

平成22年4月、食べ物と人の交流拠点として、

のと鉄道の旧珠洲駅にリニューアルオープンしました。

店内には珠洲のこだわり商品がたくさん並んでいます。

揚げ浜塩を使ったソフトクリームなど季節毎に変わるご当地ソフトや、

珠洲焼、珪藻土コンロ、いも菓子などの菓子類、珠洲の塩など、

珠洲産にこだわり抜いた商品を扱っていました。

現在はもちろん休業中で、店の被害状況もわかりませんが、

金沢市などへ避難する際の集合場所などになっているようです。

この日のランチは名前のとおり海岸沿いに建つ

「ショッピングプラザシーサイド」の中の

食堂「道づれ」で美味しくいただいたのですが・・・。

元旦の地震発生時には、

初売りの100人ほどの買い物客で賑わっていたそうです。

従業員の的確な避難誘導により、

全員、数百メートル離れた高台の小学校へ避難でき、

大地震発生10分後には70cmの津波が店内に押し寄せ、

お店は甚大な被害に遭ったものの、

犠牲者は1人もいませんでした。

年2回の避難訓練が役に立ったと話されていました。

私たちのドライブの続きですが、

この日の午後は同じ道を戻るのもつまらないということで、

人気スポットの千枚田を目指すことにしました。

さすがに禄剛崎まで行くのは遠いので、

国道249号線を通って北の海岸に向かいました。

途中にある大谷トンネルも今回の地震で崩落しています。

また、海岸に出る手前にきれいなループ橋もあるのですが・・・。

(写真は拝借しました)

今回の地震で大きな被害が出ています。

海岸沿いの道路も大規模な崖崩れが起こっていました。

山の断崖と海が近くてきれいな所なのですが・・・。

その後、私たちは道の駅すず塩田村に立ち寄りました。

道の駅の裏の海岸

揚げ浜式製塩が行われる外浦沿岸でも海底が隆起し、

道の駅「すず塩田村」からは、

海岸線が海側に100mほど前進して海底があらわに・・・。

塩田の砂に海水をまき、日光と地熱で蒸発させて

塩を取り出す揚げ浜式製塩。

能登伝統の塩作りは、近くの海から海水を

汲み上げることから作業が始まりますが、

海が離れ、塩(海水)が遠くなってしまいました。

先人から受け継がれた製塩作業はこれからどうなるのか・・・。

最後に白米千枚田を見に行くことにしました。

世界農業遺産に登録された「能登の里山里海」を代表する景観。

令和4年2月に「つなぐ棚田遺産」として選定され、

国の名勝にも指定されています。

急斜面に、幾重にも段になり海へと広がる田んぼ。

その数は全部で1004枚。

一つ一つは小さく、耕運機も入らない狭さのため、

栽培は昔ながらの手作業で行います。

こちらも田んぼに大きな亀裂が入ってしまいました。

周囲が停電している中、

太陽光発電を利用したLEDライトは以前のまま。

明日への希望の光となってほしいですね。

(おわり)