ひつぞうの偏愛的読書【25】

宇野浩二著『子を貸し屋』(新潮文庫)

1950年刊(表題作1923年「太陽」初出)

(画像は一部ネットより拝借しました)

個人的備忘録です。今日も山と関係な~い。

こんばんは、ひつぞうです。緊急事態宣言の解除が始まりましたね。早く野に出たいねえ。今回取り上げるのは私小説の伝説の名作です。

★ ★ ★

ある時から僕は「私小説」を読んで作家の実生活を覗いたつもりになるような、浅薄な読み方を避けるようになった。私小説といえども、優れた作品であれば、退屈な実生活の切り売りで終わる筈がないからだ。心配しなくてもそういう凡作は歴史が淘汰してくれる。

私小説は一般にウケが悪い。蔑ろにされるには理由がある。小説は虚構をもって世の中の本質を表す。とすれば、その虚を構ずる努力を疎かにしている時点で、作家を名乗る資格なしということになる。煤けた貧乏生活の記録のどこが面白いのか。そうかもしれない。

だがしかし。初めて小説らしい小説として読んだ志賀直哉の一篇『焚火』は、日々の徒然を散じた文章と決め込むにはあまりに惜しかった。抒情と飄逸が宿り、読後の余韻が好かった。そして、貧乏と軟弱を絵にしたような宇野浩二もまた、情けなくも飄逸、多情を描いた作家だった。

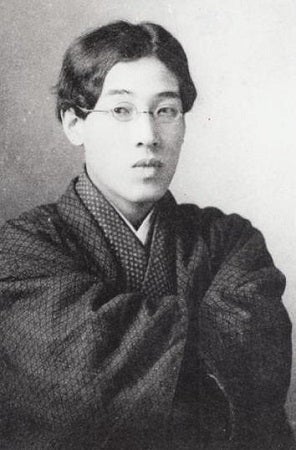

(晩年の作家の肖像)

宇野浩二(1891-1961)。大正・昭和初期の私小説作家。福岡県福岡市(現在の中央区荒戸)の教員の家庭に生まれる。幼くして父を喪い、貧しい流転の人生を歩む。早稲田大学文学部中退。代表作『子を貸し屋』『苦の世界』。

と来歴を読んだだけで、悲しそう詰まらなそう。写真を見ると、これがまた、ほんとに生きてゆけるのと余計な心配をしたくなる御面相。淋しいおつむにやや受け口。悲し気な両の眼に垂れた眉。晩年の断腸亭に似ていなくもない。

=作品について=

表題作は、岩波、新潮の文庫に収録されていたが、いずれも絶版。90年代の復刊ブームで新潮文庫版(1994年)が読めるようになった。収録作品は以下の四編。

『人心』(大正9年「中央公論」)

『一と踊』(大正9年「雄弁」)

『あの頃の事』(大正10年「中央公論」)

『子を貸し屋』(大正12年「太陽」)

★ ★ ★

『人心』

主人公は小説家志望の男である。いまだ無職で借金暮らしの男に、どんな魔が差したのか、ちょっとした弾みで芸者と駆け落ち。女は極めて病的な性質で、機嫌を損ねるとヒステリーを起こす。哭く、喚くの大騒ぎなので、気が小さく心臓も弱い男はどうすることもできず、ただ女から逃げ続けるしかない。桂庵(芸者斡旋の商売人)に騙されて、女は一旦は男の許を離れるが油断すると戻ってくる。

再び逃亡生活に入った男は、女が彼の居場所を求めて方々を訪ね歩いていると聞かされる。喜怒哀楽の激しい娘だが、生色のない悲しみに沈んだ表情だったという。そして女は自殺する。理由は定かでない。小説家になると約束した二年が過ぎ、男はめでたく作品を認められた。

作家になった男は下諏訪温泉で新たな芸者ゆめ子と知り合う。その口数の少ない女に男は惹かれてゆく。ある日、温泉でゆめ子の噂を耳にする。ああ見えて「男喰い」する女だと。複雑な気持ちを抱いたまま、男は東京行きの電車に乗る。

「どうしてヒステリーの女と関わったのち?」![]()

なんとなく勢いでそうなったらしいよ。

(若き宇野浩二。これらの作品を執筆した頃)

『一と踊』

その小説家は諏訪の温泉で知り合った芸者と結婚した。押しかけ女房の妻は夫に尽くす好い女だった。ある日、女に一通の手紙が届く。芸者時代に関係した男からの借金の督促状だった。相手は自分を置いて小説家の許に走ったと云って責め立てていた。小説家は談判すると云って憤慨するが、妻は夫を諏訪に行かせたくない。妹芸者のゆめ子に逢うと知れているからだ。小説家はゆめ子との関係を望んではいない。ただその傍にいるということだけで心が和んだ。結局小説家は内緒で諏訪を訪れるが、ゆめ子と逢うことなく、妻の待つ家に帰る。

(宇野が通い詰めた下諏訪温泉「かめや」。ここで芸者鮎子に出逢う)

『あの頃の事』

やはり小説が書けなくて貧乏している青年の話。親戚の仕送りが断たれて、その上故郷の大和(奈良)から老いた母親が頼ってきた。困り果てた青年は翻訳の仕事にありつこうとするが、仲介の男は云い訳ばかりで稿料を払わない。強く言えない青年は毎日手ぶらで帰るしかない。

そんな彼の許に文学志望の同郷の若者が居候することになる。若者は駈落ちした芸者にカネを持ち逃げされたと打ち明けて悔し泣きする。男は可笑しくて仕方ない。こうして二人は原稿書きの日々を送るようになる。またもや調子のいい仲介の反応は怪しくなり、出版自体が取りやめに。青年は怒りをどこにもぶつけられず、悶悶としながら夜の町に消えていく。

「男はどうして騙されやすいのち?」![]()

『子を貸し屋』

佐蔵は靴作りの職人だった。仲間の太十父子と一緒に暮らし、晩酌だけが愉しみの老いた鰥夫である。だが、その太十を流行り病で喪い、年端のいかない息子・太一を引き取り、団子屋に鞍替えすることに。

ある日ひとりの銘酒屋の女が訪ねてくる。礼は弾むから太一を貸してほしいという。「銘酒屋」とはこの時代の私娼を抱えた飲食店。人のいい佐蔵は断れない。子供は母子を装って官憲の眼を掻い潜る道具だった。賢い太一は期待に応える。噂は広まり、自分の子を使って欲しいという者まで現れる。このままでは太一は碌な大人にならない。佐蔵は後悔する。そしてその人懐こさが仇となったか、攫われたのか太一は行方知れずになってしまう。

(大正期の浅草六区。太一は私娼たちとこの雑踏を歩く。)

=読後閑話=

『人心』はひとごころと読むのだろう。男心と女心。合わせて人心である。とにかく文体がいい。だが良さが判るまで時間が要る。まず平仮名が多い。擬音の繰り返しが多い。開いた紙面から受ける第一印象は漠として稚拙幼稚。お世辞にも文筆家に似つかわしくない。しかしそれも計算。主人公の頼りなさを文体で表しているのだ。また表情でその心理を描くのも旨い。癇癪持ちの芸者が不承不承に男について歩く場面や、突然彼の下宿を訪れて心細そうな顔をするところなどは旨い。ほんとに旨い。そして女の面倒くさい性格も、主人公が頼りなげなだけに一層際立つ。

『一と踊』は、作家として認められたのちの(宇野浩二と思しき)小説家のリアルな恋物語である。この夫想いの妻の描写がいい。前の男からの手紙を受け取った時の、女のしょんぼりした気の沈み様が見事に描かれている。話の本筋ではなく、僕はこういう所に強く惹かれる。なおタイトルは、野良の小径で柴刈り風情の老婆二人が一休みのついでに、ひと踊りしようといって、踊り始めた場面に起因する。主人公は思う。爺さん婆さんになったら、妻とゆめ子と三人で仲良く踊れる日がこないだろうかと。多情な男の欲張りな夢物語。

『あの頃の事』は宇野の滑稽と饒舌の才能を遺憾なく発揮した秀作。最後にぶち切れるさまは感情移入できる。もっと怒れよと思う。『子を貸し屋』は他の三作とは趣きを異にする本格小説である。登場人物それぞれの個性が存分に仕上がっていて、どこか新派でも観ているようである。貧しい母子が我が子も使って欲しいと訪ねてくる場面の、その子供のいかにも鈍な、今にも泣き出しそうな描写と、迎える佐蔵の弱り切った様がこころを打つ。

「こんだけ皆でやったらバレバレなんじゃね」![]()

そこは小説だから。

★ ★ ★

長くなったけれど、全てが一級品だったので詳説した。確かに作家本人に材をとったのかもしれないが、全てが事実ではなく、文体や構成にも非常に細かい工夫がされている。

“文学の研究なんて、殊に小説を作ろうという下地は、本を読むことでも文章を書くことでもないのだ、そうしてぶらぶら日を消すことにほかならないのだ。”(145ページ)

この一文に、この作家の“日常に人生をみてその人生を小説に書く”という姿勢が表れている。

「なんか読書感想文ブログになってるにゃあ」![]()

仕方ないんじゃね?

(終わり)

いつもご訪問ありがとうございます。