考えてもみれば、私達には本来、セカンドオピニオンを聞く権利があり、また、それを採る自由があるはずで・・・

しかしながら、近頃のWHO(World Health Organization;世界保健機関)は、言うこと為すこと、その基本さえ蔑ろにする悪徳医療者・機関と変わるところがないようで・・・

その辺り、真に「すべての人々の健康を増進し保護するため互いに他の国々と協力する目的」に適っているのであれば、まあ、良いのだけれども。

単に、金蔓(大口資金提供者達)に指示され、あるいは忖度してのことだろうという疑いもないではないという・・・

●セカンドオピニオン

ということで、まずは基礎知識を。

セカンドオピニオンとは、今かかっている医師(主治医)以外の医師に求める第2の意見です。

医療は日進月歩で新しい治療法が次々に生まれています。その全てを一人の医師が把握しているとは限りません。

また、医師や医療機関によって患者さんに提供すべきだと考える治療は同じとは限りません。医師や病院によって、提供できる医療内容に限界がある場合もあります。また、患者さんそれぞれによって、自分の受けたい治療は様々です。

そこで、患者さんにとって最善だと思える治療を患者と主治医との間で判断するために別の医師の意見を聴くこと、それがセカンドオピニオンです。

そう、そうなのだ。

もともと、あらゆる健康法・薬・治療というもの、提供する側に様々な説があり、受ける側には合う合わないがあるはずなのです。

セカンドオピニオンと医師を変えることを同義に考えていらっしゃる方も多いですが、そうではありません。始めから医師を変えたいという意思がある場合は、転院・転医となります。セカンドオピニオンを受けたのち、結果的に別の医師が提供する治療を受けるために医師を変えることはあります。

主治医との関係が悪くなることを心配してセカンドオピニオンを言いだせない、という方も多いのですが、基本的には心配する必要はないはずです。これまで述べたように”主治医と共に治療を選択する”ということがセカンドオピニオンの前提だからです。

確かに。

第2の、別の考えを聞くこと自体は、喧嘩するのが目的じゃないですからね。そこは誤解のないようにしたいところではあります。

とは言うものの。

しかし、現実的な問題としてセカドオピニオンを正しく理解していない医師や、プライドの高い医師がセカンドオピニオンを取得したいと申し出た患者さんに対して転院や転医を薦める場合がありますので、そこは医師を見極める必要があります。そうした医師と共に今後の治療を続けていけるのかどうかを吟味する必要がでてきます。

これ、重要。超重要。

●より良い方法 -Better Way-

で、ここからは、WHOだけが「正しい」わけじゃないよ、なセカンドオピニオン。

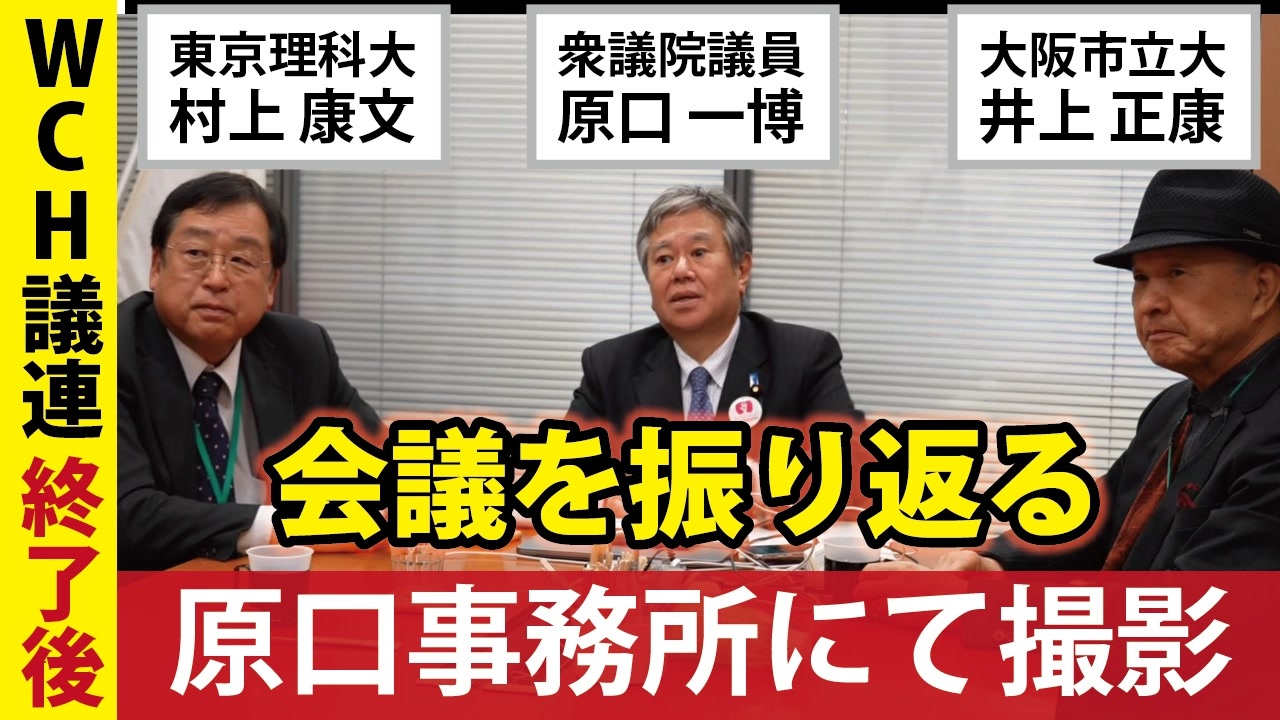

前にも紹介しましたが、その後国会内に議連もでき、少しずつ認知度も上がってきた(と思う)、WCH(ワールドカウンシルフォーヘルス;The World Council For Health)です。

こちら、日本支部の公式サイト。

わたしたちのミッション

ワールドカウンシルフォーヘルス(WCH); The World Council For Health)は、人々によって情報提供・資金援助された、人々のために活動する非営利団体です。WCHは健康に焦点を当てたイニシアチブと市民社会グループからなる世界的な連合体で、科学と共有された知恵を通して、公衆衛生の知識と理解を広めることを目指しています。私たちは、人権と自由意志を守り、人々が自分の健康と幸福をコントロールできるようにすることに取り組んでいます。

もっと良い方法があります。私たちは、あなたと一緒にそれを創り出すことに取り組みます!

本部が運営しているサイトでも、多くのコンテンツが日本語対応しています。

以下、その中からフライヤーの類を。

文字通り“セカンドオピニオン”なモノも。

こちらは、残念ながら日本語対応なし。

ですが、日本支部で、このようなものを使っているようです。

●WCH超党派議連

そんなわけで、先頃、WCH議連が2回目の総会(勉強会?)をしました。

その様子、動画等もあちこちにアップされてはいるのですが、肝心の配布資料にアクセスできなくて・・・

とりあえず、手間ひまかけて文字起こしをしてくださった方の記事を引きます。素晴らしいです。

現在、「そもそもパンデミックとは何か」という定義もないまま、「パンデミックになった時にどうするか?各国の主権をはく奪し、WHOが発信する医療情報だけが正しいものとして検閲を行うこととする」という内容のIHR(International Health Regulation、国際保健規則)の内容が議論されており、その事が第二回総会で熱く議論がなされた。

話の内容が内容なだけに、YouTubeなどのプラットフォームにアップされた第二回総会の内容も検閲の動画削除対象となる可能性が高い。

以下に、今回の超党派WCH議連の総会の質疑応答部分に問題の根幹がつまっているので、その文字起こしを開示する。

終了間際、WHOとして「パンデミックの定義はない」まま、いわゆるパンデミック条約成立に持っていこうとしている、みたいな話になって会場ザワザワざわざわ・・・

何の喜劇なんだか。

●喜劇、あるいは悲劇。

要するに、WHOの事務局長が「パンデミックです」と言えばそれがパンデミック。

でもって「あれダメこれダメ、あーしなさいこーしなさい」と言えばそれが正しい医療情報。

そんな、コロナ[対策]禍時に見られた光景が、パンデミックの予防、備え及び対応(PPR)に関するWHOの新たな法的文書(いわゆる「パンデミック条約」)と、国際保健規則(IHR)改正とによって、より合法的に現出する可能性があるわけで。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100559301.pdf

振り返れば、そのコロナ[対策]禍にあっては、あらゆる“セカンドオピニオン”が「誤った医療情報」の名の下に封殺されてました。

WHOのお友達(あるいはお金を餌にして操ってる)と言っても良い(かもしれない)いわゆるビッグテックは、マジで検閲に勤しんでもいたわけで。

それを繰り返させては、もしくは、続けさせてはいけない。

WHOの人も、ビッグテックの人も、

もちろん厚生労働省の人も、

誰だって間違える。間違えたって良いんです。

ただ、そういう可能性を自覚して、

何であれ、一律に強制するようなことには、

もっと慎重になってくれ、というだけの話なのだ。

政治に関わるのは面倒だし、そんなに暇ではないし、で、積極的に何かする、までは、なかなか行かないとは思います。

それでも、セカンドオピニオンに接するため、ちょっと勉強(?)するため、まずは(無料)会員登録だけでもしてみてはいかがでしょうか。

懲りない(飽きない、反省しない)人達だなあ、というニュース。

海外で開発された、「レプリコンワクチン」と呼ばれる、新型コロナウイルスに対する新しいタイプのmRNAワクチンが、28日、国内で承認されました。申請した製薬会社は、今後、変異ウイルスに対応したワクチンを開発した上で、来年の秋や冬の接種を目指すとしています。

いやいや・・・これまた「新型で未知」なるワクチンですか。

ま、一応、元ネタを。

https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/pressrelease/2023/detail/pdf/231128_02.pdf

「コスタイべ筋注用」は、新規sa-mRNA技術を使用したワクチンであり、細胞内にmRNAが送達されると自己増幅されるよう設計されています。そのため、既存ワクチンよりも少ない接種量で高い中和抗体が持続するのが特徴です。なお、増幅期間は短期であり、安全性に問題は認められていません。

いやいや・・・自己増幅によって抗体が持続する、でも増幅期間は短期でありって、どういうこと?

てか、まず抗体という発想自体、何とかならんもんですかね。

まあ、今更コロナワクチンでもないだろう、ってことで放っておいても良いんでしょうけど。

いずれ、他の感染症にも応用していくはずで、したら、やっぱり、ちとマズい。てか、かなりコワい。

この件に関して厚生労働大臣はというと、12月12日の記者会見で・・・

- 記者:

- 新型コロナワクチンについて質問します。12月1日及び12月8日の定例会見にて、レプリコンワクチンの安全性に関する質問に対して、武見大臣は「有害事象の種類や発現割合等にファイザー社ワクチンと比べて明確な差は認められず、安全性は許容可能と判断した」とおっしゃいました。安全性の評価のために比較対象とされているファイザー社のワクチンについては、新型コロナワクチン接種開始後の2021年2月17日から2023年7月30日の期間中、1,878件の死亡例が報告されています。武見大臣は、これら2,000件にもおよぶ死亡件数が許容範囲であると判断されたということでよろしいでしょうか。また、あと何件死亡件数が増加すれば許容範囲を超えるのか、基準をご教授ください。

- 大臣:

- ご指摘の12月1日の会見の発言は、11月28日に承認したMeiji Seikaファルマ社のワクチンについて、ファイザー社ワクチンを比較対象として実施された国内臨床試験において、両社のワクチン間で有害事象の種類や発現割合等に明確な差は認められず、Meiji Seikaファルマ社のワクチンの安全性は許容範囲と判断された旨を申し上げたものです。新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、定期的に開催している審議会において評価を行っています。審議会においては、症状が一定数に達した際に接種を見合わせる基準は設定しておらず、その時点で得られている情報や科学的知見に基づき、ワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられるか検討を常時行っています。現時点では、これまでの報告によって、ワクチンの接種体制に影響を及ぼす重大な懸念は認められない、と評価されているところです。

ザ、官僚答弁!

ということで、こちら、非常に詳しい(もちろん長い)記事。もうすぐ陰謀論、的なところがないこともないですが、そこは自己判断で。お時間あれば。